Laboratories

マテリアル・バイオ工学コースの研究室一覧

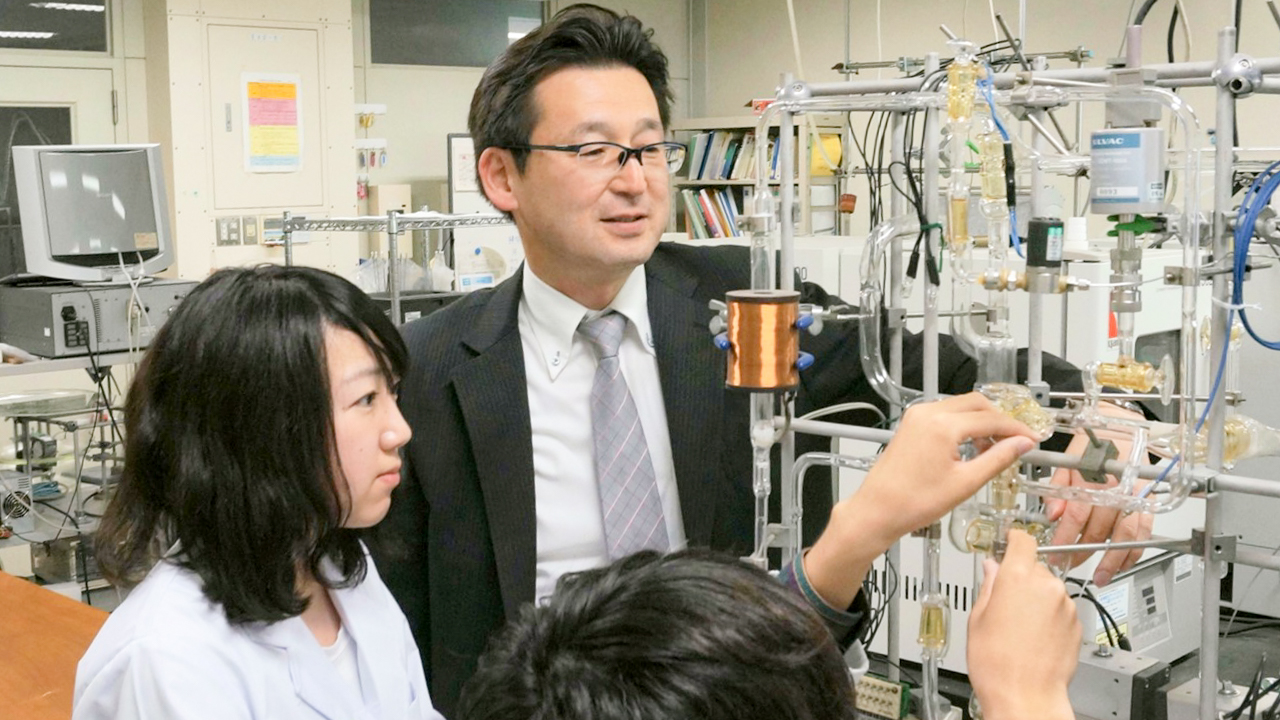

材料化学工学研究室

嘱託教授 松本 克才, 准教授 新井 宏忠

自動車やスマートフォンなど、もはや現代生活には欠かせなくなりました。このような便利なものを作るためには金属素材はなくてはならないものです。しかしながら、資源の枯渇や環境汚染の問題も同時に起きており、便利な生活と環境との調和を考えなくてはなりません。例えば、スマートフォンに使われる電子回路をより微細にできれば、より小さく、より少ないエネルギーで動く製品を作れます。また、自動車をより軽くできれば、二酸化炭素の削減、つまり地球温暖化防止に繋がります。松本・新井研究室では、このような課題に対し「環境調和型」の金属素材・部品製造プロセスの開発に取り組んでいます。

触媒化学研究室

准教授 門磨 義浩

門磨研究室では、無機材料をキーワードに触媒材料や電池電極材料の研究を中心に企業等と連携しながら研究を行っております。たとえば、燃料電池に用いられる水素を石油から効率よく安価に合成するための触媒や自動車の排気ガスをクリーンにする触媒材料の研究を行っております。また、リチウムイオン二次電池をはじめとする高性能二次電池の大型化に向けて、新規電池材料の開発、電池特性評価および反応解析を行っております。我々は、これらの研究を通じてエネルギー社会に貢献すること目指しております。

物理化学研究室

教授 齊藤 貴之

齊藤・小船研究室では、様々な物質や材料を対象として、世の中に役に立つ技術の開発を目指して研究を行っています。例えば、「ダイヤモンド」合成法の開発です。ダイヤモンドは宝飾品のイメージがありますが、研磨材やダイヤカッターなど、産業的にも広く利用されています。本研究室では、より簡単に、素早く人工ダイヤモンドを合成する手法の開発に取り組んでいます。他にも、「ホタテ」の内臓からの有害金属の除去、高分子の形と導電性の相関評価など、テーマは幅広く対象は様々です。

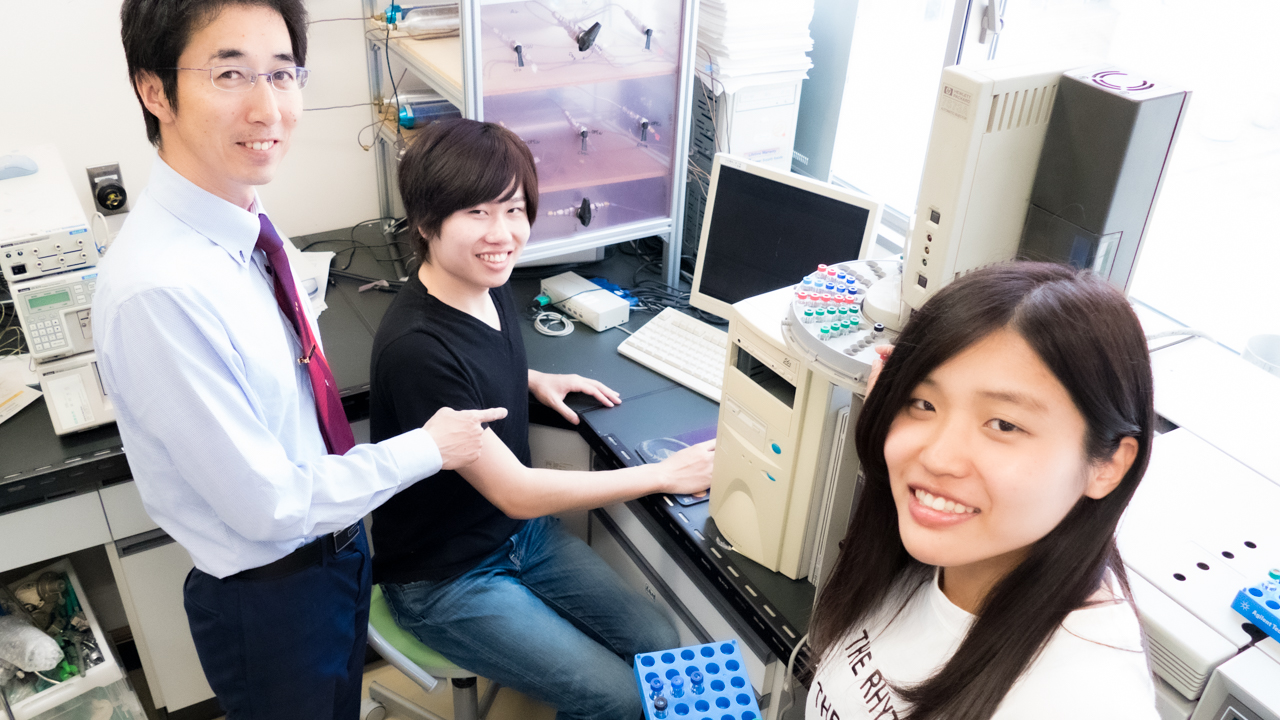

高分子化学研究室

教授 佐藤 久美子

佐藤研究室では、「機能性高分子材料の合成」と「核磁気共鳴装置による有機材料の解析」を主に行っています。高分子=ポリマーの中でもいろいろな機能を持つ新しい材料を各種開発して、私たちの生活を豊かにすることに役立てたいと考え、研究しています。また、青森県南では唯一八戸高専だけが持つ大型測定機器である核磁気共鳴装置を使って、県産の農産物や身近にある植物などに含まれる有機成分について、役立つ成分がないか、他の産地との違いはないか、など分析しています。

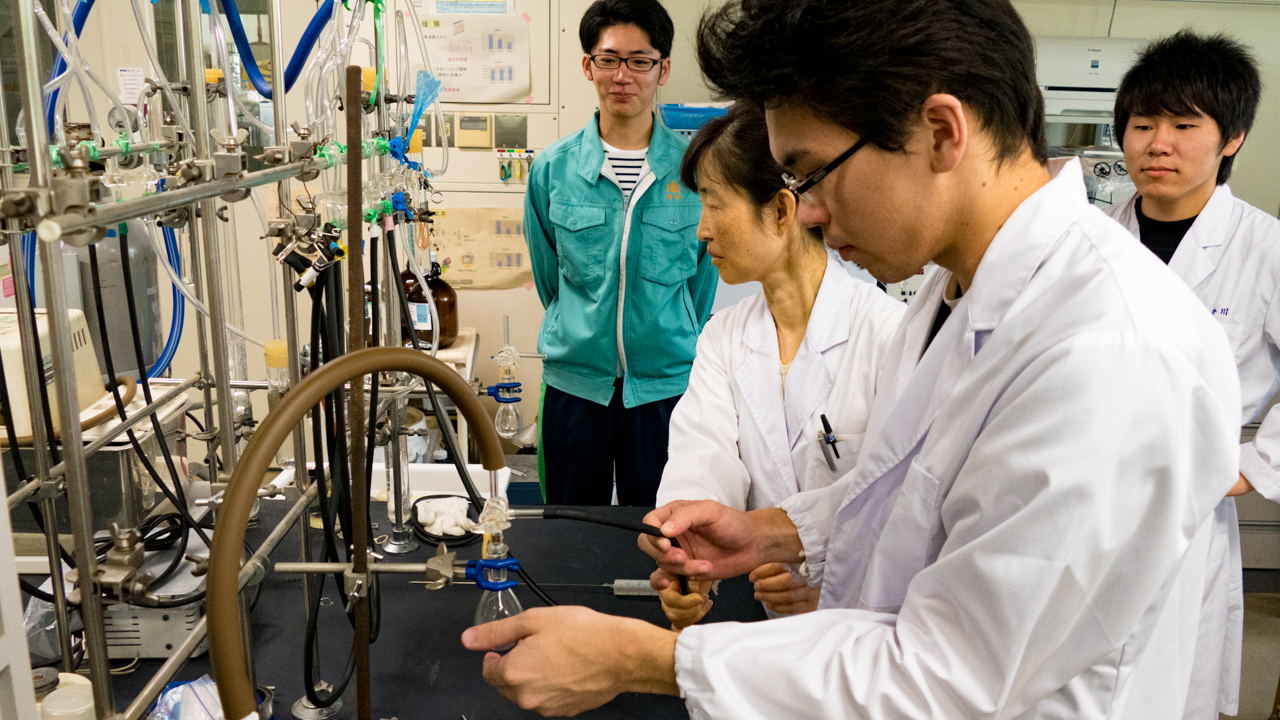

化学工学研究室

教授 本間 哲雄

身の回りの物質の生産には化学物質(有機溶媒)が用いられています。私たちは有機溶媒の使用量を減らすため、水を高温・高圧状態にした「超臨界水」を使った化学プロセスを提案しています。超臨界水は室温の水と異なり、有機物や気体を溶かして化学反応させることができます。もし超臨界水で化学反応を自在に操作できれば、地球環境に調和した化学工場をつくり、持続可能な社会を実現できるようになります。私たちは超臨界水中での化学反応を対象に、実験と計算の両面から実験を行い、超臨界水の応用を目指しています。

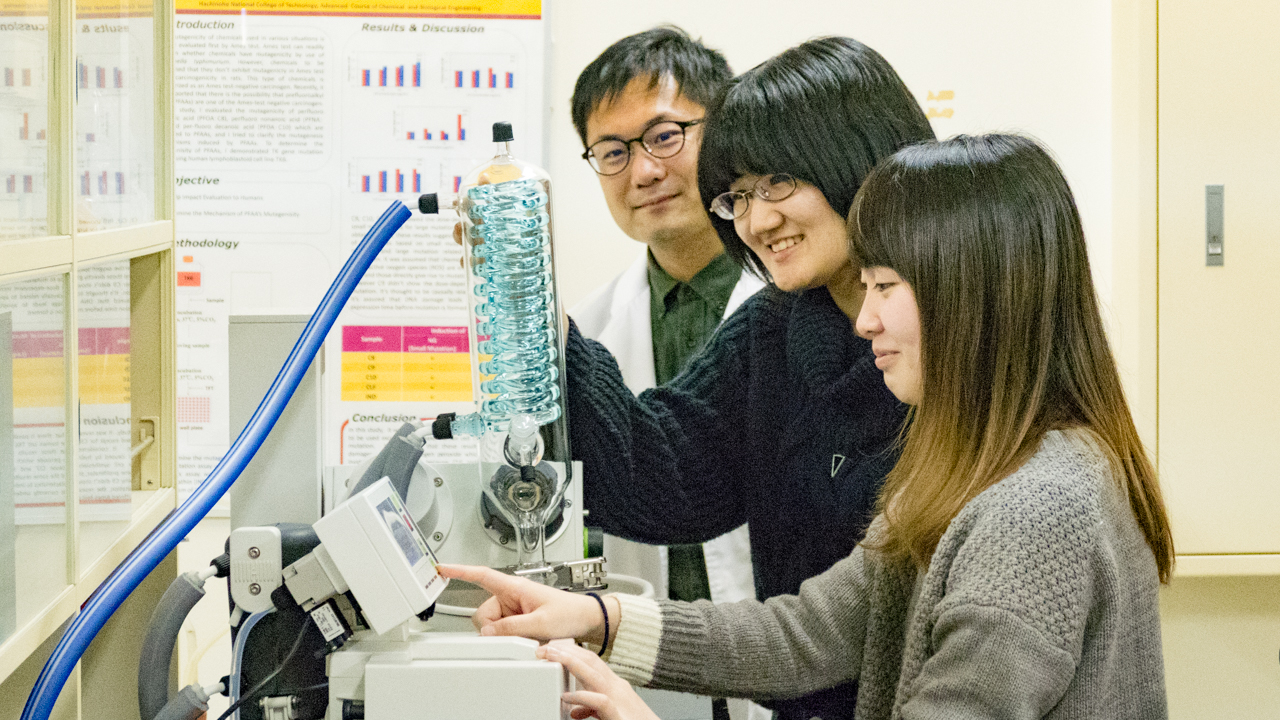

研究室Webサイト遺伝情報維持研究室

教授 山本 歩

山本研究室では、「DNAから健康に!」を一つのキーワードに、食品の健康効果や化学物質が細胞に与える影響などについて研究しています。私たちの体を構成する細胞は紫外線などのストレスにさらされており、細胞内の遺伝子(DNA)も日々傷ついています。この様なDNAの傷はがんや生活習慣病、老化の原因の一つと考えられています。私達はこの様なDNAの傷を少しでも減らすことができる食品の探索を試みています。特に青森県の特産品である「カシス」を中心にその健康効果を明らかにしています。その他、新規抗菌物質の探索や発酵食品用微生物の探索など、幅広い分野の研究に取り組んでいます。

研究室Webサイト毒性学研究室

助教 川口 恵未

川口研究室では、食品の安全性と機能性をテーマとして研究を行っています。食品の安全性で大事なことは、何がどのくらいに危険なのか、ということをみきわめることです。例えば、我々は「食品添加物」を含んだ食品を日頃から食べていますが、普通の食品に含まれている物質をどの程度の量なら健康に危険がなく食べることができるのか、ということの科学的な評価と手法の開発に取り組んでいます。食品の機能性としては、ハーブのような薬草の発癌予防効果、糖尿病予防効果の評価など、様々な対象とテーマに取り組んでいます。

高温材料研究室

助教 丸岡 大佑

「高温」と聞いたときに、みなさんはどのくらいの温度を想像されるでしょうか? 本研究室では600℃程度から1500℃を超える「高温」環境に着目し、耐火レンガのような無機材料やそれらを利用する金属製錬プロセスに加えて、自動車や航空機、発電設備などに利用される高温部材を研究対象にしています。高温環境では材料の劣化が顕著に進行するとともに、化石燃料由来の二酸化炭素をはじめとした環境負荷物質の発生が世界的な課題となっています。実験室では様々な高温環境を作り出し、高温物理化学や無機材料工学を基にして起きている現象を調査します。得られた知見から課題解決の糸口を見出すことで、持続的発展可能な社会の実現に貢献していきます。

廃棄物・資源環境工学研究室

助教 北村 洋樹

当研究室では、廃棄物の適正処理および資源としての有効利用に関する研究を行っています。私たちは日常生活を送るうえで、ごみ(廃棄物)を捨てています。廃棄物の中には有害な物質を含んでいるものもあり、適切に処分しないと環境に悪影響を及ぼす可能性があります。多種多様な廃棄物の性質に着目し、とある廃棄物を処理するために、別の廃棄物を活用する研究に取り組んでいます。また、微生物が引き起こす反応を利用して廃棄物を処理する方法についても研究しています。廃棄物に関する研究を通じて、環境保全、環境負荷低減を目指しています。

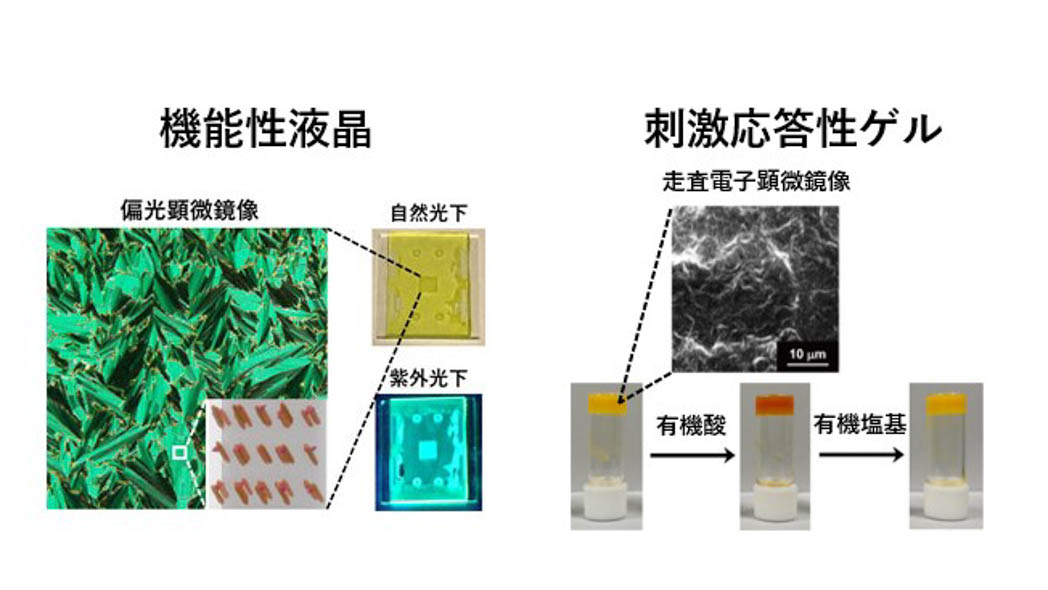

有機機能分子化学研究室

助教 関 淳志

我々の生活を支える日用品やエレクトロニクス製品など多くの物に有機材料が使用されています。多くの場合において、有機分子は単独で機能するわけではなく、結晶や液晶、ガラス、ゲルなどのように分子が寄り集まって形成された集団「分子集合体」として様々な機能を発現しています。我々の研究室では、液晶やゲルに注目して、電気を流したり、酸などに応答して発光色を変化させたりするようなユニークな「分子集合体」をつくり、それぞれのキャラクター(物性)を調べています。