|

10寧14擔丄OB偺H偝傫偵傛傞惢嶌島廗偑巒傑偭偨丅1992擭搙偵弶戙JT崋傪奐敪偟偰埲棃31擭偵側傞偑丄OB偺奆偝傫偵棃峑偟偰偄偨偩偄偰惍旛曽朄偵偮偄偰傾僪僶僀僗傪庴偗偨偙偲偼悢夞偁偭偨偑丄婡夿壛岺偺巜摫傪庴偗偨偺偼崱夞偺H偝傫偑弶傔偰偱丄晹堳払偺惢嶌擻椡偑偐偮偰側偄掱棊偪崬傫偱偄傞徹嵍偱傕偁偭偨丅10寧14擔偼岺朄傗帠慜弨旛偺妋擣偵棷傑偭偨傕偺偺丄夁嫀偵晹堳偑壛岺偟偨嵺偺儊儌傪尒偮偮丄傛傝椙偄傕偺傪嶌傞傋偔條乆側採埬傪偄偨偩偒丄乽偝偡偑乿偲偆側傜偝傟偨偺偩偭偨丅 H偝傫偐傜偼丄乽椻媝僼傿儞偺愗嶍偖傜偄偼偱偒傞偱偟傚偆偐傜丄棃廡傑偱偵嵪傑偣偰偍偄偰偔偩偝偄乿偲尵傢傟偨偺偱偡偑丄庼嬈偱偼宱尡偟偰偄偰傕丄僐儘僫壭偺偨傔晹妶摦偲偟偰僼儔僀僗斦傪巊偭偨偙偲偑偁傞晹堳偼奆柍偱丄乽僼傿儞偺愗嶍偐傜巜摫偟偰壓偝偄乿偲偍婅偄偣偞傞傪摼側偐偭偨丅

幚嵺偺壛岺巜摫偼10寧21擔(搚)偐傜巒傑偭偨偑丄弶怱幰儗儀儖偵崌傢偣偨島廗偲側偭偨偙偲偲丄搚擔偱傕晹妶摦偺妶摦帪娫偼3帪娫敿(暯擔偼2帪娫)偵惂尷偝傟偰偄偨偙偲傕偁偭偰丄偙偺擔偩偗偱偼僼傿儞偺愗嶍偡傜廔傢傜側偐偭偨丅

|

|

堦曽丄怴宆幵NP崋嘪-AL偺傾儞僟乕僇僂儖偺曗廋嶌嬈偼丄戝夛傕廔傢偭偰丄壞媥傒傕柧偗偨9寧壓弡側傞偲嵞奐偟丄10寧忋弡偵偼嶌嬈傪廔偊傞偙偲偑偱偒偨丅 巆傞偼傾僢僷乕僇僂儖偱丄偦偺壛擬惉宆傪寎偊偨偺偼12寧16擔偩偭偨偑丄恀嬻堷偒偺僥僗僩偼偆傑偔偄偐偢丄偄偔傜挷傋偰傕尨場偑敾柧偟側偐偭偨丅偟偐偟丄12寧23擔偐傜偼搤媥傒偵擖傞偙偲偵側偭偰偄偰丄偦傟傑偱偵壛擬惉宆傪嵞僩儔僀偱偒傞帪娫偑庢傟側偐偭偨偙偲偐傜丄壛擬惉宆傪嫮峴偣偞傞傪摼側偐偭偨偺偩偑丄寢壥偼丄2008擭3寧偵弶傔偰壛擬惉宆偵僩儔僀偟偰埲棃丄嵟埆偺弌棃丅僪儔僀僶乕偺摢晹偑愙偡傞偁偨傝偑戝偒偔墯傫偱偄偰丄偲偰傕僷僥偱曗廋偱偒傞儗儀儖偱偼側偐偭偨丅偙偺擭3寧偵懕偔戝幐攕偩偭偨丅 僇僂儖扴摉偵偼夁嫀偺帒椏傪撉傒崬傓傛偆偵巜帵偟偰偍偄偨偺偩偑丄帠慜偺弨旛忬嫷偼懡彮夵慞偝傟偰偄偨傕偺偺丄擔掱娗棟偼娒偔丄嶌嬈庤弴傕傛偔棟夝偟偰偄偨偲偼巚偊側偄傑傑偩偭偨丅 巇曽側偔丄帒嵽傪攦偄懌偟偰丄1寧埲崀偵嵞搙壛擬惉宆傪峴偆偙偲偵偟偨偺偩偑丄擭搙枛偑嬤偯偄偰偄偰丄梊嶼偑屚妷偡傞帪婜偺憐掕奜偺懡妟偺弌旓偼丄変偑晹偺嵿惌偵戝偒側懪寕傪梌偊偨偺偩偭偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

怴擭偵側傞偲丄1寧1擔偵偼擻搊敿搰抧恔丄梻2擔偼塇揷嬻峘偱偺峲嬻婡偺徴撍帠屘偑憡師偄偱敪惗偟偨丅屻幰偵偮偄偰偼忔媞偺巰幰偑側偐偭偨偙偲偵埨揼偟偨傕偺偺丄擻搊敿搰抧恔偵偮偄偰偼丄楢擔偺傛偆偵怴偨偵敪妎偟偨旐奞忬嫷偑曬摴偝傟懕偗偰偄偨丅変乆傕丄1994擭偺嶰棨偼傞偐壂抧恔傗2011擭偺搶擔杮戝恔嵭偱戝偒側旐奞偵尒晳傢傟偰偒偨偩偗偵丄埫郬偨傞婥帩偪偵側傜偞傞傪摼側偐偭偨丅

偦偆偟偨拞偱丄戝夛帠柋嬊偐傜丄乽僇乕儃儞僯儏乕僩儔儖擱椏丂WEB曌嫮夛乿偺埬撪儊乕儖偑撏偄偨丅2023擭搙偺慡崙戝夛偱偼丄嬤偄彨棃岞幃擱椏傪CN(僇乕儃儞僯儏乕僩儔儖)擱椏偵曄峏偟偨偄偲偺敪昞偑偁偭偨偺偱丄偙偺曌嫮夛偵偼慡晹堳偱嶲壛偡傞偙偲偵偟偨丅偳傫側慻惉偱丄棟榑嬻擱斾傗擱椏徚旓棪偑嵟椙偲側傞嬻擱斾偼偳偺偔傜偄側偺偐丄傂偄偰偼廬棃偺僔僗僥儉傪梡偄偰傕擱椏楻傟摍偺埨慡惈偵娭偡傞栤戣偼側偄偺偐側偳丄暦偒偨偄偙偲偼嶳傎偳偁偭偨丅

1寧16擔偵奐嵜偝傟偨曌嫮夛偼丄僄儞僕儞偺婎慴傪棟夝偟偰偄傞恖偵偲偭偰偼傢偐傝傗偡偄愢柧偲尵偊偨偑丄偦偆偱偼側偄掅妛擭惗偼廫暘偵棟夝偱偒偰偄側偄傛偆偩偭偨丅戝夛嶲壛僠乕儉偑慟尭孹岦偵偁傞偩偗偵丄妛峑僠乕儉偺嶲壛偺怴偨側傞嶲擖忈暻偲側傜側偄傛偆偵丄弶怱幰偵傕傢偐傝傗偡偄僷儞僼儗僢僩摍偺嶌惉傪戝夛帠柋嬊偵偼偍婅偄偟偨偄偲巚傢偝傟偨丅

偦偺忋偱丄変偑晹偱偼丄挿擭乽僈僜儕儞偱2000km/L撍攋乿傪栚昗偲偟偰偒偨偩偗偵丄奐敪拞偺NP崋嘪-AL偺幚幵憱峴偱偺寢壥傪尒嬌傔偰丄杮柦儅僔儞偼僈僜儕儞丄傕偆堦戜偼CN擱椏偱弌憱偝偣傞曽恓傪屌傔偨偺偩偭偨丅 |

|

1寧27擔丅擮偺偨傔丄恀嬻億儞僾傑偱攦偄懌偟偰2戜懱惂偱椪傫偩NP崋嘪-AL偺傾僢僷乕僇僂儖偺2搙栚偺壛擬惉宆丅偝偡偑偵晹堳払傕姷傟偰偒偰丄嶌嬈偼揑妋偵尒偊偰丄婜懸傪書偐偣偨偑丄慜擔偺恀嬻堷偒僥僗僩偱偼枮懌側寢壥偑摼傜傟側偐偭偨丅 1寧27擔摉擔傕丄楻傟売強偑尒偮偐偭偰墳媫慬抲傪巤偟偨傕偺偺丄崌奿儗儀儖偵偼払偟側偄傑傑壛擬惉宆偵椪傑偞傞傪摼側偐偭偨丅寢壥偼12寧16擔傛傝偼傑偟偱丄僷僥偱曗廋偡傟偽壗偲偐巊偊偦偆偩偭偨偑丄憡摉側帪娫傪梫偡傞傕偺偲巚傢傟偨丅恀嬻堷偒偵娭偟偰壗偐寛掕揑側尒棊偲偟偑偁傞偲偟偐峫偊傜傟側偐偭偨偑丄2018擭偺RS崋壛擬惉宆帪偵偼偁偭偨僲僂僴僂偑丄僐儘僫壭偱幐傢傟偰偟傑偭偨偙偲傪夵傔偰撍偒晅偗傜傟偨姶偑偁偭偨丅

偦偆偟偨拞偱偺楴曬偼丄2023擭搙慡崙戝夛偱偺僄儞僕儞晄怳偺庡尨場偼墦怱僋儔僢僠偺惍旛晄椙偵傛傞傕偺偲敾柧偟偨偙偲丅僋儔僢僠傪惍旛偟捈偟偰傒傞偲僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱偺擱椏徚旓検偼埲慜偺悈弨傑偱夞暅傪尒偣偨丅偙偺偨傔丄擱椏暚幩帪娫摍偺嵟揔巇條傪扵傞傋偔幚尡傪廳偹偰偄偒偨偄偲偙傠偩偭偨偺偩偑丄嫋梕偱偒側偄掱偺僆僀儖楻傟偵尒晳傢傟偰偄偨偨傔丄傑偢偼偦偺懳嶔傪桪愭偡傞偙偲偵側偭偨偺偩偭偨丅 |

|

偙偺擭偺嵟弶偺憱峴楙廗偼3寧17擔丅応強偼椺擭偺傛偆偵嶰敧屲僆乕僩僗僋乕儖敧屗峑偝傫偺嫵廗僐乕僗丅3寧偵憱峴楙廗傪峴偆偺偼変偑晹偲偟偰弶傔偰偺偙偲偩偭偨偑丄怴宆幵NP崋嘪-AL傪傾僢僷乕僇僂儖側偟偱傕憱峴偝偣丄27擭傇傝偲側傞傾儖儈崌嬥惢僔儍僔偺栤戣揰傪憗婜偵愻偄弌偡偲偲傕偵丄怴恖僪儔僀僶乕偺堢惉傪栚揑偲偟偰偄偨丅 偨偩偟丄2寧弶傔偵嶰敧屲僆乕僩僗僋乕儖偝傫偵庁梡傪偍婅偄偟偨抜奒偱偼丄抔搤偱崀愥傕彮側偐偭偨偺偩偑丄2寧拞弡偵側傞偲丄偙偙敧屗偲偟偰偼堎忢側崀愥偑憡師偓丄3寧偵擖偭偰傕偦偆偟偨孹岦偼懕偄偰偄偨丅偙偺偨傔嵟戝偺怱攝帪偼愊愥偑側偔側傞偺偐偳偆偐偩偭偨偑丄傛偆傗偔3寧11擔崰偐傜崀愥偼廂傑傝婥壏傕忋徃偟偰愥夝偗傕恑傒丄崀愥偺偨傔憱傟側偔側傞偐傕偟傟側偄偲偄偆寽擮偼側偔側偭偨丅

偟偐偟丄NP崋嘪-AL偺晹昳偺慻晅偗傗惍旛嶌嬈偼僪僞僶僞忬懺偱丄壥偨偟偰憱峴楙廗擔傑偱偵偰娫偵崌傢偣傞偙偲偑偱偒傞偺偐偲偄偆偙偲偑丄嵟戝偺怱攝帠偵晜忋偟偰偄偨丅怴宆幵偺弶帋憱慜偲偄偆偲丄夁嫀偵傕偙偆偟偨偙偲偑峆椺偩偭偨傕偺偺丄6擭傇傝偺怴宆幵偲偄偆偙偲傕偁偭偰丄偦偺僪僞僶僞傇傝偺搙崌偄偼夁嫀嵟埆儗儀儖偩偭偨丅寢嬊丄僄儞僕儞偼晄嬶崌傪書偊偨傑傑摉擔傪寎偊偞傞傪摼偢丄偒偪傫偲壛懍偱偒側偄偙偲偑憡師偄偩丅偦傟偱傕丄壛懍偱偒偨嵺偺僪儔僀僶乕偺僐儊儞僩偵傛傟偽丄僔儍僔僼儗乕儉偺崉惈偵栤戣偑側偝偦偆側偙偲偑妋擣偱偒偨偙偲偼廂妌偩偭偨丅傑偨丄偙偺帪揰傑偱偵偼幵椉幙検偺應掕傪峴偭偰偄側偐偭偨偺偩偑丄儅僔儞偺塣斃偵実傢偭偨晹堳偨偪偑堎岥摨壒偵乽寉偄乿偲弎傋偰偄偨偙偲傕岲嵽椏偩偭偨丅

偦偺堦曽丄NP崋嘩偼帠慜偺僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱偼岲挷偩偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄僄儞僕儞巒摦僗僀僢僠傪墴偟偰傕丄僗僞乕僞乕儌乕僞偡傜巒摦偟側偄夞楬僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅偙偺偨傔丄偒偪傫偲偟偨擱旓僨乕僞傪嵦庢偡傞偙偲偼掹傔偰丄怴恖僪儔僀僶乕偺S孨偵憖廲偵姷傟偰傕傜偆偙偲偵廳揰傪偍偔偙偲偵愗傝懼偊偞傞傪摼側偐偭偨偺偩偭偨丅

椺擭丄嵟弶偺憱峴楙廗偱偼僩儔僽儖偵尒晳傢傟傞偙偲偑懡偄偺偩偑丄偙偺擭偼憗傔偵憱峴楙廗傪婇夋偟偨暘偩偗丄敪惗偟偨僩儔僽儖傕懡偔側偭偰偟傑偭偨偲偄偆偺偑幚忣偩偭偨丅

|

|

3寧17擔偵敪惗偟偨僩儔僽儖偺尨場偼丄NP崋嘩偱偼ECU撪偺愙怗晄椙丄NP崋嘪-AL偱偼僄儞僕儞夞揮悢傪専抦偡傞僺僢僋傾僢僾偺晄椙偲抐掕偱偒丄岾偄偵傕偡偖偵夝寛偱偒偨丅斾妑揑抁帪娫偱尨場媶柧偑偱偒偨偺偼丄晹堳偨偪偺媄弍椡偑忋偑偭偰偒偰偄傞偐傜偱傕偁偭偨丅偦偺屻丄NP崋嘪-AL偼栺15儢寧娫傎偭偨傜偐偟偩偭偨僄儞僕儞偺僆乕僶乕儂乕儖偵拝庤偟偨偺偩偭偨丅 4寧偵擖傞偲丄2擔偵偼杮峑偲偟偰偼堎椺偲側傞憗偄帪婜偺擖妛幃丅慡崙戝夛偱2戜弌憱傪壥偨偡偨傔偵傕怴擖晹堳偺妋曐偼帄忋柦戣偩偭偨偑丄岾偄偵傕15擔傑偱偵4柤偑擖晹偟偰偔傟偨丅

偦偟偰寎偊偨4寧28擔偺2夞栚偺憱峴楙廗丅僇僂儖扴摉愑擟幰偺A孨偺寽柦偺搘椡偱丄怴宆NP崋嘪-AL偼枹揾憰側偑傜傾僢僷乕僇僂儖傪憰拝偟偰偺憱峴偵憜偓拝偗傞偙偲偑偱偒偨丅偨偩偟丄懩惈憱峴惈擻傕僄儞僕儞惈擻傕晄怳偩偭偨丅傑偨丄廬棃宆偺NP崋嘩傕娷傔偨2戜偲傕丄僄儞僕儞扴摉偺弶曕揑側惍旛儈僗偱丄憱峴傪挿帪娫拞抐偣偞傞傪摼側偄偙偲偑憡師偄偩偨傔丄慜夞偵堷偒懕偒傠偔偵僨乕僞傪庢傟側偄傑傑偵廔傢傝丄惍旛偺怣棅惈傪偁偘傞偙偲偑媫柋偲偱偁傞偙偲傪夵傔偰巚偄抦傜偝傟偨偺偩偭偨丅

傑偨丄偦傟埲忋偵栤戣偲巚傢傟偨偺偼丄帺暘帺恎偑惍旛儈僗偺摉帠幰偱偁傞偐傕偟傟側偄偺偵丄僩儔僽儖偺敪惗傪丄柺敀偍偐偟偔拠娫偵悂挳偟偰偄偨晹堳偑偄偨偙偲丅弶嶲愴埲棃丄乽埨慡戞堦乿傪宖偘偰偒偨偺偵丄偙偆偟偨偙偲偑敪惗偟偨偙偲偼丄変偑晹偵偲偭偰嵟戝偺婋婡偲尵偊偨丅

摉奩晹堳偵偼尩偟偔斀徣傪媮傔偨偑丄乽僪儔僀僶乕偺柦傪梐偐偭偰偄傞晹妶乿偱偁傞偙偲傪丄廃抦揙掙偝偣側偗傟偽側傜側偄偙偲傪捝姶偝偣傜傟偨師戞丅

|

|

偙偺擭3夞栚偲側傞5寧12.擔偺憱峴楙廗丅慜2夞偼丄嶶乆僩儔僽儖偵尒晳傢傟偰丄傠偔偵憱傜偣傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偺偩偑丄傛偆傗偔偙偺擔偼僩儔僽儖傜偟偄僩儔僽儖偵偼尒晳傢傟偢偵嵪傫偩丅偟偐偟丄抜庢傝偑埆偔丄僨乕僞庢傝偺夞悢偼傢偢側側傕偺偵棷傑偭偰丄晹堳偨偪偵偼愭傪撉傫偩摦偒偑朷傑傟偨丅

偦偆偟偨拞偱丄NP崋嘩偼丄嶐擭棃偺懩惈憱峴晄椙忬懺偐傜偼扙偟偨傕偺偺丄帠慜偺僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱椙岲側寢壥傪廂傔偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄擱椏徚旓検偼暠傢側偐偭偨丅

堦曽偺NP崋嘪-AL偼丄僄儞僕儞偑愨晄挷忬懺偐傜扙偡傞偙偲偼偱偒偨傕偺偺丄懩惈憱峴惈擻偼崱堦偮偱丄嵟屻偵婔傜偐夵慞偝傟偨婥攝傕偁偭偨傕偺偺丄晽偺塭嬁傕斲掕偱偒偢丄偼偭偒傝偟側偄傑傑偵廔傢偭偨偺偩偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

梻擔偺5寧13擔偵偼丄戝夛帠柋嬊偵怽偟崬傫偱偄偨CN(僇乕儃儞僯儏乕僩儔儖)擱椏偑撏偄偨丅16擔偵側偭偰奐愷偟傛偆偲偟偨偺偩偑丄僪儔儉娛梡偺岥嬥偵憳嬾偟偨偺偼弶傔偰偺偙偲偩偭偨偺偱丄奐愷傑偱1帪娫埲忋傪梫偟偰偟傑偭偨丅梻17擔偵偼丄尰梡偺僀儞僕僃僋僞偱暚幩帪娫偲暚幩検偺娭學傪挷傋偰傒偨偲偙傠丄暚幩帪娫偲暚幩懱愊偺娭學偼僴僀僆僋僈僜儕儞偲傎傏摨摍偱偁傞偙偲偑妋偐傔傜傟偨丅偦偺忋偱摨擔偵偼NP崋嘪-AL偱傾僀僪儕儞僌偝偣偰傒傞偙偲偵偟偨偺偩偑丄弶敋偟偵偔偄偲偺帠慜忣曬偳偍傝偵丄巒摦偵帄傞傑偱偼崲擄傪嬌傔偨丅傑偨丄20擔偵偼僴僀僆僋僈僜儕儞偲摨條偺僙僢僥傿儞僌偱弶傔偰僔儍僔儘乕儔僥僗僩傪峴偭偰傒偨偺偩偑丄嬻擱斾僙儞僒偺弌椡偼戝暆偵婓敄壔偟偰偍傝丄忋庤偔擱從偟偰偄側偄偺偼柧傜偐偱丄擱椏徚旓検偑栺20%傕埆壔偟偰偟傑偭偰丄摢傪書偊偞傞傪摼側偐偭偨丅 偙偺偨傔楢擔偺傛偆偵僙僢僥傿儞僌傪曄偊側偑傜僔儍僔儘乕儔僥僗僩傪孞傝曉偟偨偑丄側偐側偐擱椏徚旓検掅尭偺巺岥偼捦傔側偐偭偨丅偦偺僸儞僩偑摼傜傟偨偺偼5寧24擔偺偙偲偱丄偦偙偐傜怺杧偟偰偄偭偨寢壥丄6寧弶傔偵偼僴僀僆僋僈僜儕儞偵懳偡傞埆壔戙傪10%掱搙傑偱梷惂偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偩偭偨丅

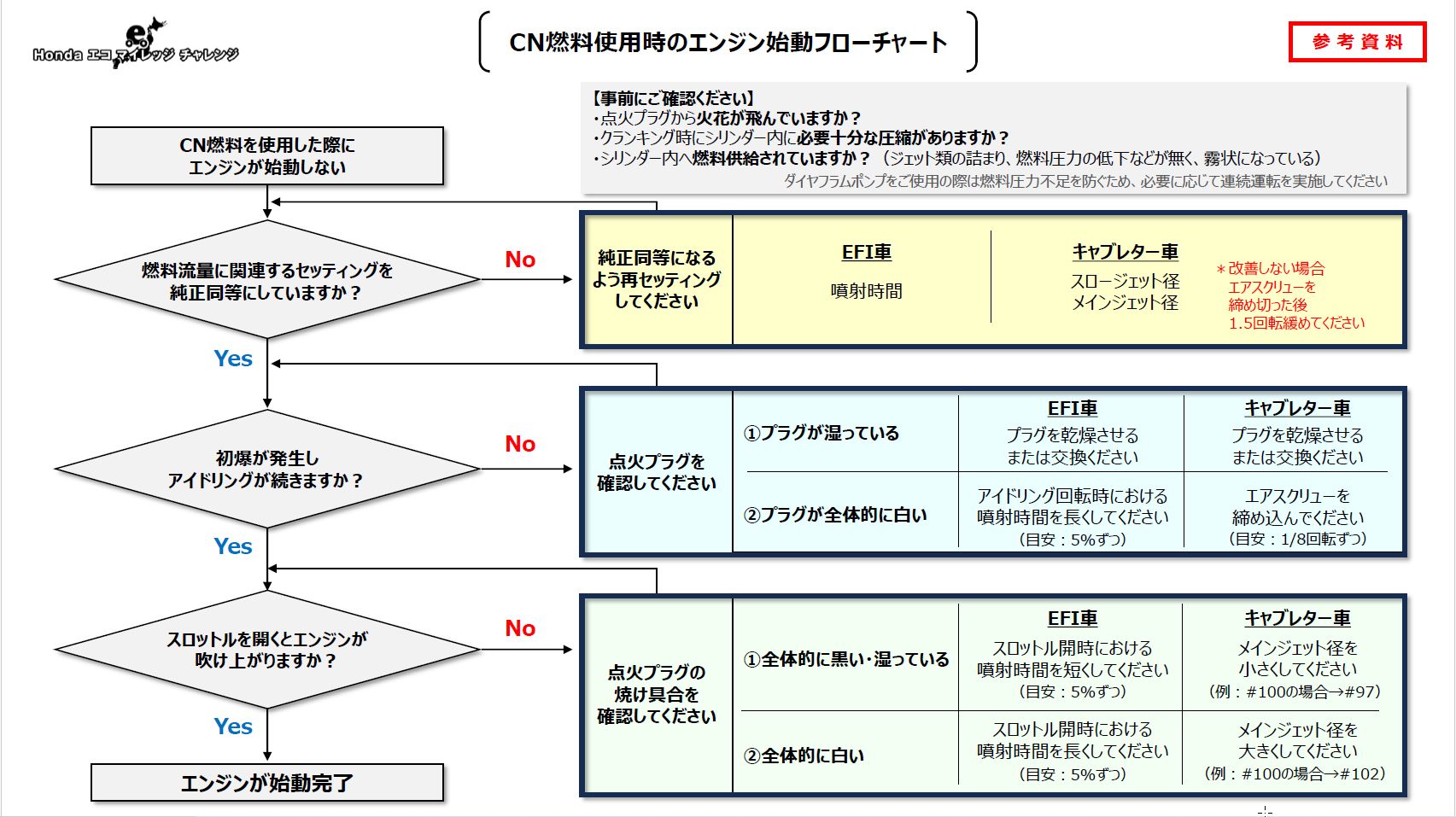

偦偆偟偨拞偱丄5寧31擔偵偼戝夛帠柋嬊偐傜乽CN擱椏巊梡帪偺僄儞僕儞巒摦僼儘乕僠儍乕僩乿側傞帒椏偑岞昞偝傟偨丅嫲傜偔丄懡偔偺僠乕儉偑変偑晹偲摨條偺忬嫷偵尒晳傢傟偰丄戝夛帠柋嬊偵憡択偑嶦摓偟偨偨傔偲悇嶡偝傟偨丅

|

|

6寧9擔偵偼4夞栚偺憱峴楙廗丅偙偺擔傕丄夞楬偺僐僱僋僞偺愙怗晄椙摍偺偨傔丄憱峴傪拞抐偣偞傞傪摼側偄偙偲偑懡敪偟丄僐儘僫壭埲棃棊偪崬傫偱偄傞怣棅惈偺夞暅偑嵟廳梫壽戣偱偁傞偙偲傪夵傔偰撍偒晅偗傜傟偨丅 偦傟偱傕丄CN擱椏偱偺弶憱峴偲側偭偨NP崋嘪-AL偼丆僩儔僽儖偵尒晳傢傟側偐偭偨応崌丄僴僀僆僋僈僜儕儞偱憱偭偨慜夞偵斾傋偰擱椏徚旓検偺埆壔偼栺5%偵棷傔傞偙偲偑偱偒偨丅偟偐偟丄懩惈憱峴偼怺崗側晄椙忬懺偺傑傑偱丄擱旓婰榐偼暠傢側偄傑傑偩偭偨丅傑偨丄憱峴楙廗屻僄儞僕儞傪暘夝偟偰傒傞偲丄僔儕儞僟僿僢僪傗僺僗僩儞偼恀偭崟偗偵側偭偰偄偨堦曽丄揰壩僾儔僌偼敀偔側偭偰偍傝丄慜搑懡擄偲巚傢偞傞傪摼側偐偭偨丅

堦曽偺僴僀僆僋僈僜儕儞偱慡崙戝夛偵弌憱偝偣傞偙偲偵偟偰偄偨NP崋嘩傕丄擱椏徚旓検丄懩惈憱峴嫍棧偲傕拞搑敿抂側弌棃偺傑傑偱丄壽戣偼嶳愊忬懺偲尵偊偨丅 偦偆偟偨拞丄6寧22擔偵峴傢傟偨傕偰偓戝夛偱偼丄CN僌儖乕僽嘦偵弌憱偟偨壓憤崅峑偝傫偑1836km/L丆恑廋娰崅峑偝傫偑1506km/L傪婰榐偟偰偄偨偙偲傪抦偭偨丅抁婜娫偱CN擱椏傊偺懳墳傪偝傟偨偙偲偵丄偝偡偑柤栧拞偺柤栧偲夵傔偰姶扱偝偣傜傟傞偽偐傝偩偭偨丅 |

|

6寧9擔偺憱峴楙廗偐傜師偺憱峴楙廗偺7寧8擔傑偱偼栺堦儠寧丅NP崋嘪-AL偺揾憰傪巤偡偨傔偵妋曐偟偨崌娫偩偭偨丅偙偺娫偵丄彮側偔偲傕傾儞僟乕僇僂儖偺揾憰偼廔傢傜偣偨偄偲峫偊偰偄偨偺偩偑丄揾憰宱尡幰偑偄側偐偭偨偨傔丄偦偺弨旛傗楙廗偵憐掕埲忋偺帪娫傪梫偟偰丄傾儞僟乕僇僂儖偺揾憰偑廔傢偭偨偺偼7寧6擔偺偙偲丅偙偺娫偼僄儞僕儞傪夞偣偢丄CN擱椏懳嶔偼慡偔恑傑側偐偭偨偽偐傝偐丄偙偺擔傛偆傗偔傾儞僟乕僇僂儖傪憰拝偟偰僔儍僔儘乕儔僥僗僩傪峴偍偆偲偟偨偲偙傠丄巒摦偡傜偱偒側偄僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅偦偺尨場偑墦怱僋儔僢僠偵偁傞傜偟偄偙偲偑傢偐偭偨偺偼丄偙偺擔偺妶摦廔椆娫嵺偵側偭偰偐傜偱丄偙偺擔偼偦偙傑偱偱妶摦廔椆丅 |

|

偙偆偟偰寎偊偨7寧8擔偺憱峴楙廗丅4擔慜傑偱偺梊曬偱偼崀塉偲側傞岞嶼偑崅偐偭偨偺偩偑丄岾偄偵傕崀塉偵偼尒晳傢傟側偐偭偨丅偵傕偐偐偐傢傜偢丄偦偺岲婡傪妶偐偡偙偲偑偱偒側偐偭偨丅 慜乆擔偵墦怱僋儔僢僠偵堎忢偑偁傝偦偆側偙偲偑敾柧偟偰偄偨偩偗偵丄僄儞僕儞扴摉偑憗弌偟偰揰専廋暅偡傞傕偺偲巚偭偰偄偨傜丄捠忢弌嬑丅僐儘僫壭慜偺変偑晹偱偼峫偊傜傟側偄懳墳偩偭偨丅

弌嬑屻丄晹挿偱僄儞僕儞扴摉偺S孨偼僋儔僢僠偺惍旛揰専偵庢傝慻傫偩偺偩偑丄挷嵏偺寢壥丄墦怱僋儔僢僠偺僩儔僽儖偺尨場偼丄栺廫擭慜偵僋儔僢僠僾儗乕僩偵巤偟偰偄偨捛壛岺偺儈僗偵傛傞傕偺偲敾柧偟偨丅偙傟傑偱壗屘堦搙傕僩儔僽儖偑敪惗偟側偐偭偨偺偼傢偐傜側偐偭偨偑丄偦偺堦曽偱丄S孨偑尨場傪尒弌偟偨偙偲偵偼丄僐儘僫壭偱偳傫掙偵撍偒棊偲偝傟偰偄偨変偑晹偺媄弍椡偑夞暅偟偮偮偁傞偙偲偺徹柧偱傕偁傝丄棅傕偟偔巚傢傟偨丅

偨偩偟丄S孨偑壸暔偺愊傒崬傒偵娭梌偱偒側偔側偭偨偨傔偵丄壸暔愊傒崬傒偵娭偡傞巌椷搩偑偄側偔側偭偰偟傑偄丄暋悢偺崅妛擭惗偑偦偺応偺巚偄偮偒偱巜帵傪弌偡偙偲偑孞傝曉偝傟偨丅

寢壥偲偟偰丄墦怱僋儔僢僠偺揰専廋暅偵偼帪娫偑偐偐傝丄梊掕傛傝傕戝暆偵抶傟偰楙廗応偵摓拝偟偨偺偩偑丆拝偄偰傒傞偲丆僈僜儕儞:実峴娛傗丄揾憰弨旛偺偨傔奜偟偰偄偨NP崋嘪-AL偺僼儘儞僩僗僋儕乕儞傪晹幒偵朰傟偰偒偨偙偲偑敪妎丅変偑晹巒傑偭偰埲棃偺嵟埆偺儈僗偲側偭偨丅

憱峴楙廗偺寢壥傕暠傢側偐偭偨丅栺堦偐寧娫曻抲偝傟偰偄偨NP崋嘪-AL偼擱椏徚旓検傕懩惈憱峴嫍棧傕嵟埆偺傑傑偰丄尰応偱婔傜偐廋惓偟偰傕慡偔岠壥偑尒傜傟側偐偭偨丅堦曽偺NP崋嘩傕愨晄挷偩偭偨偑丄廔椆娫嵺偵丄僪儔僀僶乕傪寭擟偟偰偄傞僔儍僔扴摉偺F偝傫偺採埬偱懌夞傝偺愝掕傪尒捈偟偨偲偙傠丄懩惈憱峴偑椙岲側儗儀儖偵傑偱夞暅偟偨偺偑桞堦偺廂妌偩偭偨丅

|

|

7寧8擔偺憱峴楙廗偑廔傢傞偲偡偖偵拝庤偟偨偺偑丄NP崋嘪-AL偺僋儔僢僠僾儗乕僩偺怴昳偐傜偺捛壛岺丅偦傟傪廔偊傞偲丄CN擱椏懳嶔偲偟偰擱椏暚幩摍偵娭偡傞惂屼傪戝暆偵尒捈偟偨岠壥傕娷傔偰専徹偟偰傒偨偺偩偑丄愜偐傜偺栆弸偵傛傞擱壏忋徃傕偁偭偰偐丄偼偭偒傝偲偼傢偐傜側偐偭偨丅

掕婜帋尡傗偍杶媥傒傪嫴傫偱丄8寧26擔偵幚巤偟偨憱峴楙廗偱偼丄偦傟傑偱偒偪傫偲傾儔僀儊儞僩挷惍傪偟偰偄傞壣偑庢傟側偐偭偨NP崋嘪-AL偵傛偆傗偔挷惍傪巤偟偰椪傫偩偩偗偵婜懸傕戝偒偐偭偨丅偟偐偟丄懩惈憱峴惈擻偼夵慞偝傟側偄傑傑偵廔傢偭偨丅傑偨丄揚廂娫嵺偵帪娫偑側偄偨傔抔婥偑晄廫暘偺傑傑憱傜偣偨偲偙傠丄偙偺擔偺屵慜拞偺憱峴偵斾傋偰擱椏徚旓検偑10%埲忋傕埆壔偟偰偟傑偭偨偑丄僴僀僆僋僈僜儕儞偱偼宱尡偟偨偙偲偑側偄埆壔戙偩偭偨丅偙偺帪偺僄儞僕儞壏搙偼丄慡崙戝夛嵟廔斦偱払偡傞偲巚傢傟傞傕偺偱丄CN擱椏巊梡帪偵慡崙戝夛偱姰憱偝偣傞偵偼掅壏帪偺懳嶔偑昁梫偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨偙偲偼丄偙偺擔偺桞堦偺廂妌偲尵偊偨丅 |

|

嵟桪愭壽戣偺傂偲偮偵晜忋偟偨CN擱椏偵偍偗傞掅壏懳嶔丅偦偺搑忋偱寎偊偨9寧8擔偺憱峴楙廗丅傢偞偲掅壏偺傑傑憱傜偣偨偲偙傠丄擱椏徚旓検偺埆壔戙偼丄慜夞傛傝傕掅尭偱偒偨偰偄偨傕偺偺丄傑偩傑偩懳嶔偑晄廫暘側偙偲偑撍偒晅偗傜傟偨丅傑偨丄NP崋嘩偱偼丄揹巕働乕僽儖偺抐慄偵尒晳傢傟偰丄妛峑傑偱栠偭偰偺廋暅傪梋媀側偔偝傟偨丅偙偺偲偙傠丄摨條偺帠椺偼懡敪偟偰偍傝丄晹堳偨偪偺揹巕働乕僽儖偺庢傝埖偄偺慹嶨偝偑堷偒婲偙偟偨傕偺偲尵偊偨丅

偦偆偟偨拞偱偺桞堦偺廂妌偼丄晄怳偑懕偄偰偄偨NP崋嘪-AL偺懩惈憱峴惈擻偑夞暅傪尒偣偨偙偲丅偨偩偟丄憱峴傪廳偹偰偄偔偲丄嬌抂偵懩惈憱峴嫍棧偼埆壔偟偰偟傑偄丄偦偺尨場偼夝柧偱偒側偄傑傑偵廔傢偭偨偺偩偭偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

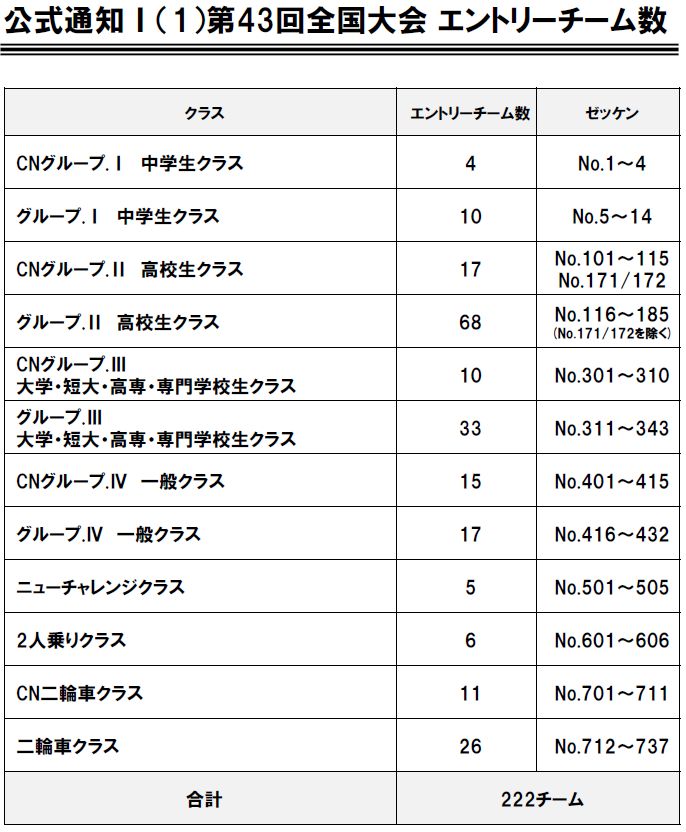

9寧9擔偵戝夛帠柋嬊偐傜岞幃捠抦嘥偑敪昞偝傟偨丅偦傟傪尒傞偲丄僄儞僩儕乕戜悢偼僌儖乕僾嘨偱33戜丄CN僌儖乕僾嘨偱10戜偲崌傢偣偰43戜偱丄慜擭搙偺僌儖乕僾嘨偺42戜傛傝傕1戜偩偗偩偑憹偊偰偄偰丄挿婜掅棊孹岦偵帟巭傔偑偐偐偭偨偺偼婌偽偟偄偙偲偩偭偨丅

偦偺堦曽偱丄寛彑擔偺僗僞乕僩帪崗偼1帪娫偖傜偄屻憲傝偝傟丄惓幃寢壥敪昞梊掕帪崗傕摨偠偔傜偄抶偔側偭偰偄偨偙偲偵偼崲榝偝偣傜傟偨丅昞彶幃帺懱偺帪崗偼慜擭搙偲曄傢傜側偐偭偨偑丆幵椉曐娗偝傟偨応崌丄慜擭搙傑偱偼丄惓幃寢壥偑弌偰幵椉曐娗偑夝彍偝傟傞偲丄偡偖偝傑揚廂嶌嬈偵偐偐偭偰丄偦傟傪廔偊偨忋偱昞彶幃偵椪傓偙偲偑偱偒偨偺偩偭偨偑丄偙偺擭偺僗働僕儏乕儖偱偼偦傟偼偐側傢偢丄揚廂嶌嬈偼昞彶幃屻偵帩偪墇偝偞傞傪摼偢丄夛応傪弌棫偡傞帪崗偼1帪娫掱搙抶偔側傞偙偲偑尒崬傑傟偨丅岲寢壥傪弌偣側偐偭偨応崌偵偼栤戣側偄傕偺偺丄昞彶懳徾偵側偭偨応崌偼偐側傝揚廂帪崗偑抶偔側偭偰偟傑偆丅

堦曽丄偙偺擭偼戝夛偑3楢媥偵傇偮偐偭偨偙偲傕偁偭偰丄敿擭慜偵抍懱愗晞傪怽偟崬傫偩偵傕偐偐傢傜偢丄墲楬暅楬偲傕婓朷偺楍幵偺愗晞偑庢傟偢丄暅楬偵偮偄偰偼塅搒媨墂敪偑椺擭傛傝傕1帪娫14暘傕憗偔側偭偰偄偨丅

偙傟傑偱偼戝夛廔椆屻偵丄塅搒媨墂廃曈偱柤暔偺長巕傪怘傋偨傝丄偍搚嶻傪攦偭偨傝偡傞偙偲偑偱偒偨偺偩偑丄偙偺擔掱偱偼偦偆偟偨帪娫偑傎偲傫偳庢傟側偔側偭偰偟傑偆丅1擭娫婃挘偭偰偒偨晹堳偨偪偺偝偝傗偐側妝偟傒傪扗傢側偄偨傔偵傕丄寛彑擔偺僗働僕儏乕儖傪廬棃捠傝偵栠偟偰偄偨偩偒偨偄丅

|

|

偙偺擭嵟屻偲側傞9寧23擔偺憱峴楙廗捈慜偵尒晳傢傟偨偺偑丄NP崋嘩偺夞楬僩儔僽儖丅僄儞僕儞偑巒摦偱偒側偄偲偄偆傕偺偱丄壗偲偐憱峴楙廗慜偵廋暅偱偒偨傕偺偺丄偙偺偲偙傠晹堳偺晄拲堄偵傛傞揹巕働乕僽儖偺抐慄傗愙怗晄椙偑憡師偄偱偄偨偨傔偵丄慡崙戝夛偵岦偗偰怱攝偺庬偼恠偒側偐偭偨丅

9寧23擔偼丄慜乆擔偐傜懕偄偰偄偨塉偑偙偺擔偺挬5帪崰偵偼崀傝傗傫偩傕偺偺丄7帪崰偵側傞偲嵞傃抐懕揑偵彫塉偑崀傞傛偆偵側偭偨丅.9帪崰楙廗応偵拝偔偲悈棴傝偺悈傪憕偒弌偡嶌嬈偵捛傢傟丄塉傕崀傝巭傫偱丄傛偆傗偔憱傟傞傛偆偵側偭偨偺偼12帪崰丅

嵟弶偵憱傜偣偨NP崋嘪-AL偼丄弶夞偙偦丄偦偙偦偙偺懩惈憱峴傪尒偣偨偑丄偦偺屻偼怟錛丅偨偩偟丄8寧26擔偺憱峴楙廗埲棃専摙傪懕偗偰偒偨掅壏帪偺擱椏徚旓検偺埆壔戙梷惂懳嶔偑丄偁傞掱搙岠傪憈偟偰偄傞偙偲偑妋擣偱偒偨偙偲偼廂妌偩偭偨丅

堦曽偺NP崋嘩偼椙岲側懩惈憱峴傪帵偟偨偑丄擱椏徚旓検偼暔懌傝側偄傕偺偱丄慡崙戝夛偵岦偗偰丄2戜偲傕壽戣偑戝偒偄偙偲傪撍偒晅偗傜傟偨偭偺偩偭偨丅

|

|

9寧23擔偺憱峴楙廗偱偼丄NP崋嘩偱嬻擱斾僙儞僒偺弌椡怣崋偵戝偒側僲僀僘偑嵹偭偰偄偨偨傔丄偦偺懳嶔傪巤偟偰僥僗僩偟偰傒傞偲丄崱搙偼僇儉嬤愙僙儞僒傗庡揹尮儕儗乕偺摦嶌晄椙偵尒晳傢傟偨丅偝傜偵丄9寧30擔偵偼丄椻媝梡僆僀儖億儞僾偑摦嶌偟側偔側傝丄偦偺揰専拞偵偼敪墝偡傞桳條丅偟偐傕偦偺忋偵丄夞楬憖嶌傪弉抦偟偰偄側偐偭偨晹堳偺ECU偺憖嶌儈僗偑懕敪偟丄偦傟偵怳傝夞偝傟偰丄僙僢僥傿儞僌偺幭媗傔偼恑傑側偐偭偨丅 9寧23擔偺僩儔僽儖偺慜偵傕丄5寧崰偐傜揹憰宯摑偺僩儔僽儖偼敪惗偟偰偄偨偑丄8寧偵擖傞偲偦偺昿搙偼崅傑偭偨丅怳傝曉偭偰傒偰傕丄偙傟傎偳揹憰宯摑偺僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨擭偼側偔丄晹堳偑僙儞僒摍偺働乕僽儖傪抐慄偝偣傞僩儔僽儖傕偁偭偨偺偩偑丄ECU偺婎斅偺僴儞僟晅偗晹偺妱傟摍偺晄椙傕懕敪偟偰偄偨丅尰峴偺婎斅傪嶌偭偰偐傜丄怴偟偄傕偺偱傕4擭敿丄屆偄傕偺偼12擭傕宱夁偟偰偍傝丄怳摦摍偵傛傞宱擭楎壔偑恑峴偟偰偄傞傕偺偲巚傢傟偨丅1997擭搙偵弶戙揰壩夞楬傪奐敪偟偰偐傜丄偙傟傎偳挿偔摨偠婎斅傪巊偄懕偗偨偙偲偼側偐偭偨偑丄偙傟傕僐儘僫壭偺偨傔妶摦帪娫偑尷傜傟偰偄偨偙偲偲丄偦傟偵敽偭偰婎斅惢嶌媄弍偺揱彸偑偱偒側偔側偭偰偟傑偭偰丄婎斅偺夵椙傪偟偨偔偲傕丄偦傟傪敽偆夵椙偼掹傔偰丄ECU偺夵椙偼傕偭傁傜僜僼僩僂僄傾偺夵椙偵棅偭偰偒偨宱堒偑偁偭偨丅

偟偐偟偦偺斀柺丄偙偺偲偙傠偺夞楬僩儔僽儖偺懕敪傪庴偗偨懳嶔偺偍偐偘偱丄夞楬偵懳偡傞棟夝偑怺傑偭偨晹堳偑堢偭偰偄偨丅偙偺偨傔丄慡崙戝夛屻偵偼媣偟傇傝偵ECU偺僴乕僪偺夵椙偵庢傝慻傕偆偲偄偆婥偵偝偣傜傟偨偺偩偭偨丅 |

|

偙偆偟偨拞偱丄戝夛捈慜偺10寧3擔偵偼丄屻椫僴僽偵巊梡偟偰偄傞榋妏寠晅儃儖僩偺榋妏寠傪側傔偰偟傑偄丄暘夝惍旛偱偒側偔側傞僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅愨朷姶偵曪傑傟偨偑丄傕偺偯偔傝僙儞僞乕偺A偝傫偺婏憐揤奜側敪埬偱丄側傫偲偐暘夝偱偒傞傛偆偵側偭偰傎偭偲偟偨偺傕懇偺娫丄梻4擔偼摨偠1擭惗晹堳偑摨條偺僩儔僽儖傪敪惗偝偣傞巒枛丅偝傜偵摨擔偺僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱偼丄擱椏壛埑梡偺儁僢僩儃僩儖偺埑椡傪應掕偡傞僙儞僒傊偺揹尮嫙媼偑堦帪揑偵巭傑偭偰偟傑偆僩儔僽儖偑敪惗偟偨偨傔偵丄擱埑偑堎忢傪偒偨偟丄変偑晹偺惗柦慄偨傞擱椏暚幩帪娫偵娭偡傞妛廗學悢偑戝暆偵嫸偭偰偟傑偭偨丅尨場偼愙怗晄椙偱丄働乕僽儖偺岎姺偱帠側偒傪摼偨偺偩偭偨偑丄梻5擔挬偵偼晹堳偺晄拲堄偐傜丄椻媝梡億儞僾偺儌乕僞偑抐慄丅傑偨丄僼儘儞僩夞楬偺LCD傕愙怗晄椙偵婲場偟偨摦嶌晄椙偵娮偭偨丅偦偟偰丄偙傟傜偺栤戣傪夝寛偟偨偲巚偭偨傜丄梉曽偵偼僔儍僔儘乕儔僥僗僩拞偵丄屻椫僋儔僢僠婡峔偺摦嶌晄椙偱壛懍偱偒側偔側偭偰偟傑偭偨丅偝傜偵丄8擔偵偼丄墦怱僋儔僢僠偺僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅 埲忋偺僩儔僽儖偼丄姰憱偡傜婋傇傑傟傞怺崗側傕偺偩偭偨偨傔丄嵟桪愭偱懳嶔偵庢傝慻傫偱丄戝夛慜偵偼堦掕偺夝寛傪尒偨偺偩偭偨偑丄偦偺堦曽偱丄NP崋嘪-AL偱9寧27擔偺僔儍僔儘乕儔僥僗僩埲崀丄崅夞揮堟偱擱從忬懺偑嬌傔偰埆壔偟偰偄傞偙偲偑擣傔傜傟偰偄偨偺偵傕娭傢傜偢丄偦偺尨場傪捛媶偟偰偄傞壣偑側偄傑傑丄戝夛傪寎偊偞傞傪摼側偐偭偨偺偩偭偨丅

戝夛慜傗戝夛摉擔偵僩儔僽儖偵尒晳傢傟傞偺偼変偑晹偺揱摑丠偱傕偁傞偺偩偑丄偙傟傎偳偺昿搙傗怺崗搙偱敪惗偟偨偙偲偼偐偮偰側偔丄乽憗偔僐儘僫壭慜偺媄弍悈弨偵栠偟偨偄乿偲偄偆婅偄偼丄偙偺擭傕偐側偊傜傟側偐偭偨偙偲傪撍偒晅偗傜傟偨偺偩偭偨丅

僐儘僫壭慜傑偱偼丄乽帺屓婰榐峏怴乿傪宖偘偰戝夛偵椪傫偱偄偨偑丄2022擭搙偵戝夛偑嵞奐偝傟偰偐傜偼丄乽僩儔僽儖側偔姰憱偝偣傞乿偙偲偑栚昗偵側偭偰偄偨丅偙偺擭傕摨條偲側傜偞傞傪摼側偔側偭偰偟傑偭偨偑丄2戜偲傕僩儔僽儖偵尒晳傢傟傞慜偺僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱偺擱椏徚旓検偼椙岲偩偭偨偩偗偵捝崷偺嬌傒偲尵偊偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

峆椺偺敧屗墂慜偱婰擮幨恀丅抧尦嵼廧偺OB偱丄惢嶌島廗偺島巘傕柋傔偰偄偨偩偄偨H偝傫(屻楍塃抂)偑丄敧屗偐傜摨峴偟偰晹堳偺桝憲偵偛嫤椡壓偝偭偨丅 |

|

戝夛弶擔偺10寧12擔偼丄帠慜偺梊曬偳偍傝偵揔壏偺岲揤偵宐傑傟丄昞柺揑偵偼愝塩丄惍旛嶌嬈傕弴挷偵恑傫偩偐偺傛偆偵巚偊偨偑丄晹堳偨偪偑帺暘偺栶妱暘扴傪慡偔棟夝偟偰偄側偐偭偨偨傔偺柪憱偑偐偮偰側偄掱憡師偄偩丅

戝夛慜偵偼丄屄恖柤傑偱宖偘偰徻嵶偵栶妱暘扴傪婰嵹偟偨帒椏傪攝晍偟丆偦傟偵婎偯偄偨挿帪娫偺儈乕僥傿儞僌傪峴偆偺傪忢偲偟偰偒偰偄偰丄偙偺擭傕摨條偩偭偨丅偟偐偟丄偙傟傑偱偼儈僗偑偁偭偨偵偣傛嵄嵶側傕偺偵棷傑偭偰偄偨偺偵丄偙偺擭偼昿搙傕怺崗搙傕堎忢側掱偱丄晹堳偺堄幆偺曄幙傪姶偠偞傞傪摼側偐偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

12帪崰偵側傞偲丄楙廗憱峴偵旛偊偰僗僞乕僩慜懸婡僄儕傾偵堏摦傪巒傔偨偑丄NP崋嘪-AL偼偦偺擖岥偱僩儔儞僗億儞僟偑斀墳偣偢丄擖応偱偒側偔側偭偰偟傑偭偨丅偄傠偄傠帋偟偨傕偺偺夵慞偱偒偢丄傾儞僟乕僇僂儖撪晹偵庢傝晅偗偰偄偨僩儔儞僗億儞僟傪僇僂儖偺奜偵堏愝偡傞偙偲偵傛傝丄傛偆傗偔僋儕傾偱偒偨偺偩偭偨偑丄抔婡偡傞娫傕側偔丄偦偺傑傑弌憱慜擱椏旝挷惍僄儕傾偵嬱偗偮偗偞傞傪摼偢丄僗僞乕僩帪偺僔儕儞僟壏搙偼53亷丅CN擱椏偼壏搙偵晀姶側偩偗偵丄抳柦揑偲傕尵偊偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

堦曽偺NP崋嘩偼丄僗僞乕僩慜懸婡僄儕傾偱偺抔婥拞偵嵍慜椫偑僷儞僋丅偙偺偨傔丄僗僞乕僩慜懸婡僄儕傾偺奜偵懸婡偟偰偄傞偼偢偺晹堳偐傜丄岺嬶傗梊旛晹昳傪庴偗庢傠偆偲偟偨傕偺偺丄扤傕偄側偄丅偙傫側偙偲偼夁嫀偵椺偑側偔丄寢嬊実懷揹榖偱楢棈偟偰偦傟傜傪帩偭偰偙偝偣偨偺偩偑丄晹堳偨偪偑帺暘偺栶妱暘扴傪慡偔棟夝偟偰偄側偐偭偨偙偲偼偙偺擔偺挬偐傜嶶乆業尒偟偰偄偨偺偑丄偦傟偑夵傔偰業傢偲側偭偨偺偩偭偨丅

偙偺偨傔丄偐側傝抶傟偰梊旛僞僀儎傗僠儏乕僽丄岺嬶偑撏偗傜傟偨偺偩偑丄僪儔僀僶乕偺F偝傫偑懌夞傝扴摉偩偭偨偙偲傕偁偭偰丄姺憰嶌嬈偼慺憗偔丄婔傜偐偺帪娫揑梋桾傪帩偭偰嶌嬈傪廔偊傞偙偲偑偱偒丄偁傞掱搙抔婡偟偰僗僞乕僩偡傞偙偲偑偱偒偨偺偩偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

NP崋嘪-AL偼丄擔忢揑偵峴偭偰偄傞僔儍僔儘乕儔僥僗僩偱傕丄抧尦偱偺憱峴楙廗偱傕宱尡偟偨偙偲偑側偄掅壏偱偺僗僞乕僩偲側偭偨偑丄嵟弶偺1廃偼弴挷偩偭偨丅偲偙傠偑丄梊掕偟偰偄偨憱峴僷僞乕儞傪棟夝偟偰偄側偐偭偨僒僀儞僄儕傾偐傜偺巜帵栶偑2廃栚偵尒摉奜傟偺巜帵傪弌偟偰偟傑偭偨偨傔丄儔僢僾僞僀儉偼婯掕憱峴帪娫儁乕僗傪戝暆偵壓夞偭偰偟傑偭偨丅偙偺偨傔丄3廃栚偐傜偼斠夞偡傞偨傔丄帺摦掆巭懍搙傪尷奅傑偱忋偘偞傞傪摼偢丄婰榐傊偺婜懸偼堦憌帩偰側偔側偭偰偟傑偭偨丅壗偲偐6廃栚屻敿偵偼丄婯掕憱峴帪娫偵娫偵崌傢偣傜傟傞偐傕偟傟側偄忬懺偵夞暅偟偨偺偩偭偨偑丄僑乕儖僄儕傾偵岦偐偆暘婒偵擖傞偲丄慜曽偱掅懍偱憱峴偡傞儅僔儞傪旔偗偒傟偢偵僽儗乕僉傪偐偗偞傞傪摼偢丄25昩偺僞僀儉僆乕僶乕偲側偭偰偟傑偭偨偺偩偭偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

堦曽偺NP崋嘩偼丄搑拞偱夞楬偺僼儕乕僘尒晳傢傟偰嵞婲摦偣偞傞傪摼側偔側偭偨丅偦偺懳墳偺偨傔偵懍搙偑偐側傝掅壓偟偰偟傑偄丄梊掕偟偰偄偨憱峴僷僞乕儞偑偐側傝曵傟偰偟傑偭偰偄偨丅偙偺偨傔偵丄NP崋嘪偲摨條偵斠夞偺偨傔丄帺摦掆巭懍搙傪尷奅傑偱忋偘偞傞傪摼側偔側偭偰偟傑偭偨偺偩偑丄変偑晹偺帄曮偲傕尵偆傋偒揤嵥揑僪儔僀僶乕偺F偝傫偺婡揮偵傛偭偰丄傢偢偐5昩嵎偱婯掕憱峴帪娫偵娫偵崌偭偨偺偩偭偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

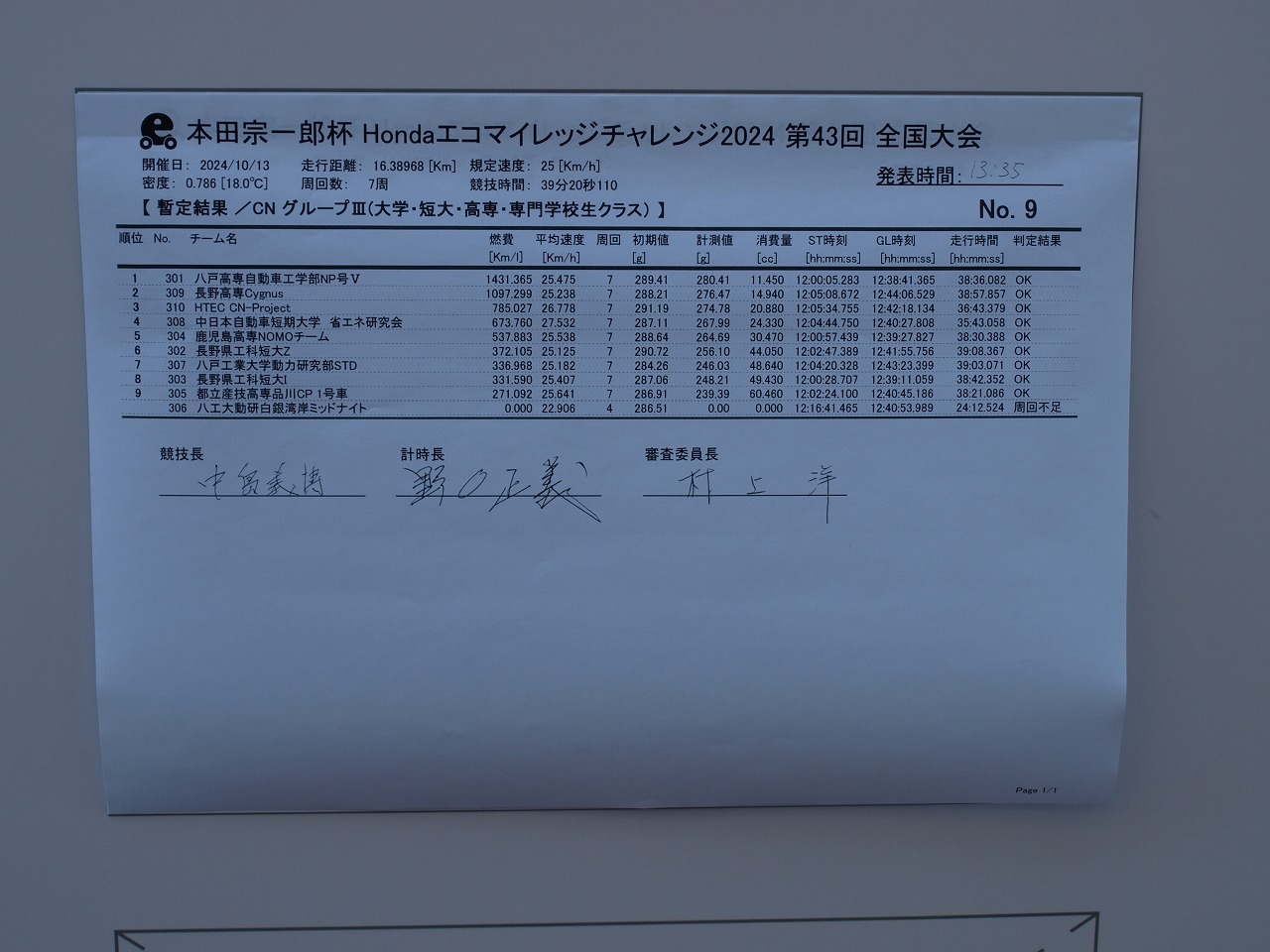

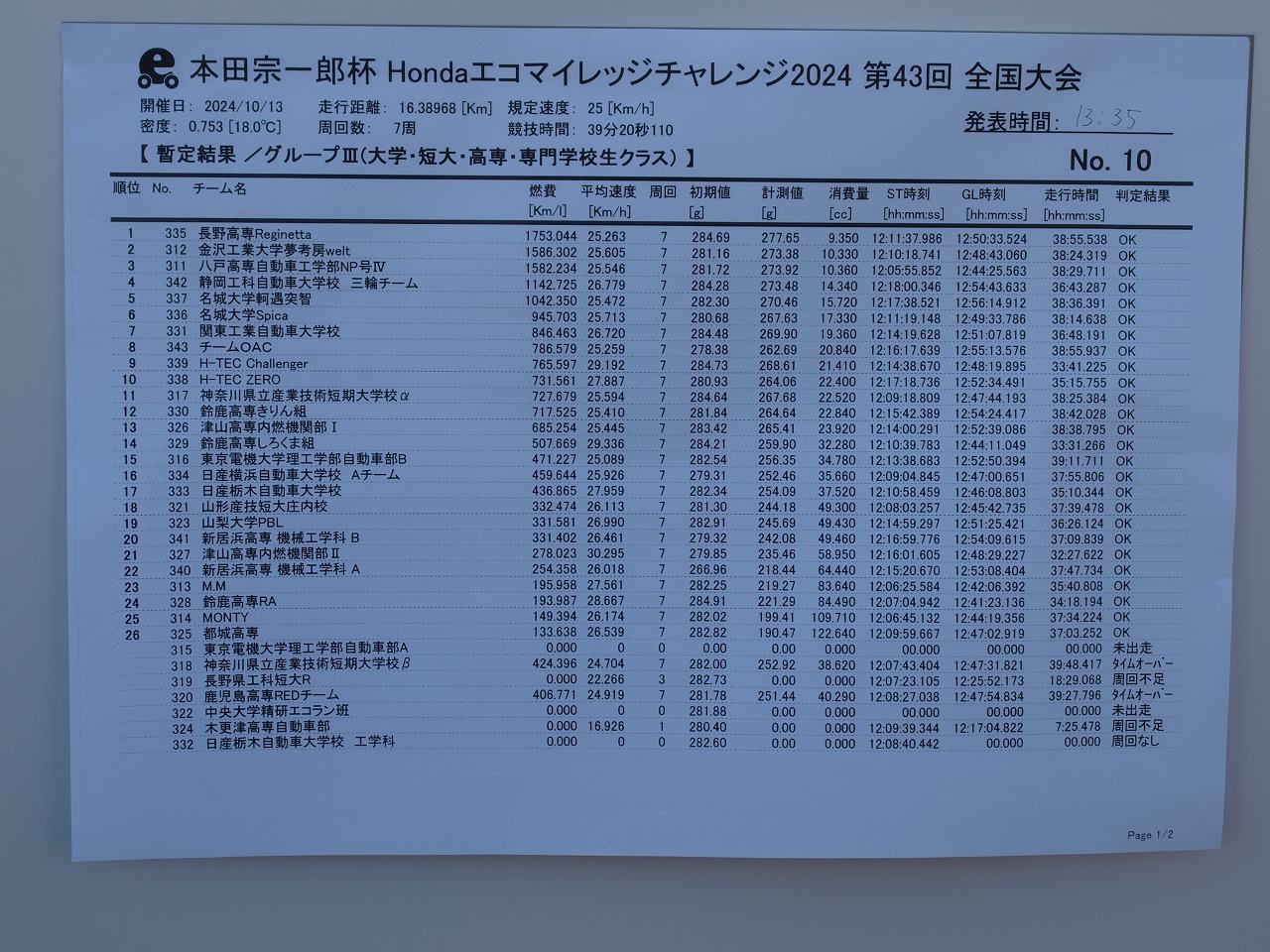

CN僌儖乕僾嘨偺寢壥敪昞丅

僞僀儉僆乕僶乕側偺偼帠慜偵彸抦偟偰偄偨偑丄幐奿側偑傜傕1304km/L丅

帠慜偺憐掕傪偼傞偐偵挻偊傞掅壏偱傕僑乕儖傑偱嬱偗敳偗丄僞僀儉僆乕僶乕幐奿側偑傜傕1304km/L傪婰榐偟偨偙偲偼丄偙偺5儠寧偺搘椡偑曬傢傟偨巚偄偩偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

堦曽偺NP崋嘩傕丄屻敿偼帠慜偵梊掕偟偰偄偨憱峴僷僞乕儞傪戝偒偔堩扙偟偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄1604km/L偵廂傑偭偨偨傔丄梻擔偵婜懸偑帩偰偨丅

偨偩偟憱峴屻丄夞楬偺僼儕乕僘偺尨場傪挷傋偰傕偼偭偒傝偣偢丄夦偟偄売強偺僴儞僟晅偗摍傪廋暅偟偰梻擔偵旛偊傞偙偲偵偟偨偺偩偭偨丅

傑偨丄偙偺擔偺揚廂慜偺儈乕僥傿儞僌偱偼丄尰栶晹堳偺摦偒偺埆偝偵曫傟偰偄偨OB偺奆偝傫偐傜丄乽帺暘偺巇帠傪偟偭偐傝攃埇偟偰丄偦傟傪偒偪傫偲壥偨偡傛偆偵乿偲偄偭偨庡巪偺榖偑憡師偄偩丅 |

|

戝夛2擔栚傕塤傂偲偮側偄岲揤偵宐傑傟偨丅

偙偺擔傕僩儔僽儖偼廂傑傜偢丄憗挬偐傜NP崋嘪-AL偺嬻擱斾僙儞僒偺晄挷偵尒晳傢傟丄僉儍儕僽儗乕僔儑儞傪梋媀側偔偝傟偨丅 |

|

幵専傪廔偊偰丄僗僞乕僩慜懸婡僄儕傾偵恑傓偲丄偝偡偑偵挦傝偨偺偐丄偦偺奜偱懸婡偡傞傋偒晹堳払傕懙偭偰偄偨丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

偦偆偟偨拞偱NP崋嘪-AL偺僗僞乕僩丅

弴挷側僗僞乕僩偩偭偨偑丄慜擔偵堷偒懕偒丄僒僀儞僄儕傾偐傜偺巜帵栶偑2廃栚偵尒摉奜傟偺巜帵傪弌偟偰儁乕僗僟僂儞偟偰偟傑偭偨偨傔丄慜擔摨條偵3廃栚埲崀傕丄帺摦掆巭懍搙傪壓偘傞偙偲偑偱偒側偔側偭偰偟傑偭偨丅

丂 |

|

傑偨丄憱峴屻偵儘僊儞僌僨乕僞傪挷傋偰傒傞偲丄NP崋嘪-AL偱偼2廃栚偺搑拞偐傜嬻擱斾僙儞僒偺僄儔乕偺偨傔丄変偑晹偺惗柦慄偨傞僼傿乕僪僶僢僋惂屼傗妛廗婡擻傪棙梡偱偒側偔側偭偰偄偨偙偲偑傢偐偭偨丅

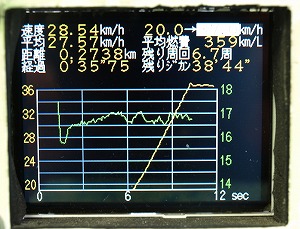

杮峑僠乕儉偺儅僔儞偱偼丄壛懍廔椆屻偵栺10昩娫丄LCD偵懍搙偲嬻擱斾偺悇堏偺僌儔僼偑昞帵偝傟傞丅嵍偺幨恀偼NP崋嘩偺弶夞壛懍廔椆屻偺儘僊儞僌僨乕僞偐傜嵞尰昞帵偝偣偨傕偺偱丄墶幉偼僄儞僕儞僗僞乕僩僗僀僢僠傪墴偟偰偐傜偺宱夁帪娫(扨埵偼sec)偱丄墿怓偼懍搙(km/h)丄椢怓偼嬻擱斾丅

偙偺夋柺傪僪儔僀僶乕偑偒偪傫偲尒偰偄傟偽丄嬻擱斾偺僌儔僼偑榞撪偵偼昞帵偝傟側偐偭偨偙偲偐傜丄嬻擱斾僙儞僒偺堎忢偵婥偑偮偔偙偲偑偱偒偨偼偢偱丄偦傟偵婥偑偮偄偰嬻擱斾僙儞僒傪嵞婲摦偝偣偰偄傟偽丄惓忢側忬懺偵栠偡偙偲偑偱偒偨壜擻惈偑偁偭偨丅偟偐偟丄僑乕儖偵擖傞傑偱偺娫丄廫悢夞偺壛懍偑孞傝曉偝傟偨偵傕偐偐傢傜偢丄僪儔僀僶乕偼偦傟偵婥偑偮偐側偄傑傑偩偭偨偺偩偭偨丅

偙偙偱傕丄晹堳偺棟夝椡晄懌偑業傢偵側偭偨偺偩偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

堦曽偺NP崋嘩偼丄僗僞乕僩捈屻偵LCD偺僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅LCD偺嵞婲摦偱婋婡偼夞旔偱偒偨傕偺偺丄僩儔僽儖偺楢嵔偼偙偙偱傕懕偄偰偄偨偺偩偭偨丅

幨恀偼丄NP崋嘩偲NP崋嘪偺儔儞僨僽乕僔乕儞丅

|

|

NP崋嘪-AL偼丄4廃栚埲崀偼梊掕偟偰偄偨憱峴僷僞乕儞傪庢傝栠偟丄44昩偺梋桾偱僑乕儖丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

懕偄偰NP崋嘩傕僑乕儖丅 |

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

偦偟偰丄CN僌儖乕僾嘨偺寢壥敪昞丅NP崋嘪偼1431km/L偱1埵偲側偭偰偄偨丅 慜擔偼53亷僗僞乕僩偺忋丄憱峴僷僞乕儞傕柵拑嬯拑偩偭偨偩偗偵丄1500km/L掱搙傪婜懸偟偰偄偨偺偱丄偙偺擔偺婰榐偵偼棊抇偝偣傜傟偨丅偟偐偟丄嬻擱斾僙儞僒偺僩儔僽儖偵婥偑偮偐側偄傑傑憱峴偟偰偄偨偙偲傗丄慜敿偺憱峴僷僞乕儞偺儈僗偐傜偡傞偲丄寬摤偟偨偲尵偊傞偺偐傕偟傟側偐偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

僌儖乕僾嘨偱偼丄NP崋嘩偑1582km/L偱3埵丅

慜擔偼丄NP崋嘪掱偱偼側偄偵偣傛丄憱峴僷僞乕儞偑偐側傝曵傟偰偄偨偺偵懳偟偰丄偙偺擔偼傎傏梊掕偳偍傝偺憱峴僷僞乕儞偱憱偭偨偩偗偵丄慜擔偺婰榐傪壓夞偭偨偙偲偵偼湵慠偲偝偣傜傟偨丅

偨偩偟丄変偑晹偺婰榐偺掅柪偼偲傕偐偔偲偟偰丄僌儖乕僾嘨偺1000km/L挻偊偼丄僐儘僫壭慜偺2019擭搙偵偼8僠乕儉偩偭偨偺偵懳偟偰丄2022擭搙偵偼4僠乕儉丄2023擭搙偼3僠乕儉偲尭偭偰偄偨偑丄2024擭搙偵偼CN僌儖乕僾嘨傪娷傔偰7僠乕儉傑偱偵暅妶偟偰偄偨丅 変偑晹偼揱摑揑偵弴埵傪捛偄媮傔傞偺偱側偔丄婰榐峏怴傪栚昗偵宖偘偒偨偺偩偑(偙偺擭傑偱偺3擭娫偼姰憱傪栚昗偵曄峏偣偞傞傪摼側偐偭偨偺偩偑)丄夁嫀2擭娫偼丄擖徿婰榐悈弨偑戝暆偵壓偑偭偰偄偨偨傔偵丄掅婰榐側偺偵憐掕奜偺桪彑偵尒晳傢傟偰崲榝偝偣傜傟偰偄偨丅偦傟偩偗偵丄挿栰崅愱偝傫傗嬥戲岺嬈戝妛偝傫摍偑岲婰榐傪弌偝傟偙偲偼偲偰傕婌偽偟偔丄CN僋儔僗傕娷傔偰僌儖乕僽嘨偑傛傝妶惈壔偟偰偄偔偙偲傪婅偆偽偐傝偱偁傞丅 |

|

偦偟偰丄昞彶幃丅

CN僌儖乕僾嘨偺昞彶幃偱偼丄S孨(嵍偐傜3恖栚)偑昞彶戜偵搊偭偨丅 |

|

懕偔僌儖乕僾嘨偺昞彶幃偱偼丄F偝傫(嵍偐傜5恖栚)丅

椺擭昞彶幃偱偼丄偦傟傑偱偺宱堒傪朰傟偰丄偁傞掱搙偺払惉姶傪摼傜傟偰偄偨偺偩偭偨偑丄偙偺擭偼堘偭偨丅弴埵偼慡偔柍娭學偱丄偁傟偩偗弌扡栚側憱峴傪嫮偄傜傟偨楙廗憱峴擔偵斾傋偰丄NP崋嘩偺擱旓婰榐偑掅壓偟偰偟傑偭偰偄偨偙偲偺尨場偑傢偐傜側偄傑傑偩偭偨偨傔偵丄夨偟偝偩偗偟偐姶偠側偐偭偨丅

側偍屻擔丄NP崋嘩偑乽儔僢僾僞僀儉徿乿傪庴徿偟偨偙偲偑敪昞偝傟偨丅偦傫側徿偑怴愝偝傟偰偄偨偙偲偼塈鑸偵傕婥偑偮偄偰偄側偐偭偨偺偩偑丄F偝傫偺揑妋側塣揮偑昡壙偝傟偨偙偲偵偼偆傟偟偝傪嬛偠摼側偐偭偨丅

|

幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲戝偒偔側傝傑偡 |

昞彶幃廔椆屻偵偼丄OB偺奆偝傫傪岎偊偰偺峆椺偺婰擮嶣塭丅1楍栚偑僪儔僀僶乕偲晹挿丄2楍栚偑尰栶晹堳丄嵟屻楍偑OB偺奆偝傫偲屭栤丅 偙偺幨恀偵幨偭偰偄傞偺偼OB偺奆偝傫偼10柤偱偡偑丄:尰栶晹堳偺嶲壛幰11柤傪忋夞傞12柤傕偺奆偝傫偑墳墖偵嬱偗偮偗偰壓偝傝丄幨恀傗價僨僆偺嶣塭摍偵偛嫤椡偄偨偩偄偨懠丄婑晅傗嵎偟擖傟傕懡悢偄偨偩偒傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 傑偨戝夛2擔栚偵偼丄偙偺幨恀偵偼幨偭偰偄傑偣傫偑丄杮峑峑挿搚壆愭惗偑寖椼偵棃偰壓偝偄傑偟偨丅30夞栚偺弌応偵偟偰丄峑挿愭惗偑慡崙戝夛偵婄傪弌偟偰壓偝偭偨偺偼弶傔偰偺偙偲偱偡丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 |