本校では2020年3月以来、コロナ禍のため部活動に対して、活動禁止やら活動時間の大幅な制限が続けられてきました。このため整備力はガタ落ちし、限られた活動時間中はその回復に全力を注がざるを得ませんでした。しかしその一方で、部品等を製作する機会は長期間失われたままで、製作能力はほぼゼロと言える惨状に陥っていましたが、ものづくりを目的とした部活動で、作ることを放置したままではいられませんので、製作力回復の目的も兼ねて、2021年5月頃に新型車の開発に着手することにしました。

我が部では、溶接構造のシャシフレームは、2017年度に開発したNP号Ⅳまでは、ステンレス鋼管製としてきました。唯一の例外となった1996年度に開発したGT号ではアルミ合金管製としていましたが、溶接部の強度に不安が残ったため、それ以降アルミ合金管製は顧みられることがないまま推移してきていました。そうした中で、部長のM君が「アルミ合金管製フレームでやりたい」と言い出しました。溶接には自信があるようでしたし、我が部の最大のネックは大会出場マシンの中でも最重量級と思われ、軽量化が必要と判断されていたこともあって、彼の提案を採用することにしたのでした。マシン名は、NP号Ⅳをベースにフレームをアルミ合金管化したというこで,NP号Ⅴ-ALとしました。

ただし、コロナ禍に見舞われる前の2019年度まではNCフライス盤を自在に操ることができたり、カウル成型作業を熟知した部員が在籍していたのですが、この年にはそうした部員は皆無となっていたため。前途多難が想定されましたが、製作に本格的に着手した2022年度の全国大会後には、3年ぶりに全国大会に出場できたことで部員の士気は目に見えて上がってきており、それに期待するところも大きかったのでしたが・・・。

|

NP号Ⅴ-ALの設計に着手したのは2021年1月で、2022年6月にはほぼ作業は終えていたのだが、、3年ぶり開催されることになった全国大会まではあくまで整備力回復が最優先だったため、製作のための2次元図面作成はなかなか進展しなかった。ようやくシャシフレーム部品の製作に着手できたのは、この年の全国大会終了後の10月ことだったが、事前の想定どおり、かつてない程作業の進展ははかどらなかった。 一方、わずか7名では新規にオス型製作から始めてカウルを製作することは難しいと判断されたことから、NP号Ⅳのメス型(もともとは2013年度に開発したNP号Ⅲ用のもの)を再利用してカウルを製作することにしていたのだが、CFRPの加熱成型作業はRS号開発時以来4年半ぶり。部長のM君は1年生として唯一その一部に参加していたものの傍観者的存在に過ぎず、未経験者に等しかった。

このため、こうした初心者集団がいきなりカウルの加熱成型にトライするのは冒険的過ぎると判断され、まずはヘッドレストの加熱成型で経験値を積んでもらうことにしたのだが、4年半もの間ほったらかしになっていた資材の確認や、不足していた資材の発注、そして何より加熱成型手順の確認作業に手間取って、ようやく加熱成型を実施できたのは12月17日のことだったが、幸いなことに成型は成功し、それを見た部員たちも笑顔に溢れていた。

なお、こうした作業の際にバイブルとなったのが、2014年卒のNさんが残して下さった「カウル製作マニュアル」。また、同時に進めていたシャシフレームの製作作業でも、2013年卒のHさん作成の「機械加工マニュアル」や、同年卒のNさん作成の溶接手順を丁寧に解説した資料の存在も手助けとなった。2013年卒のNさん作成の210ページに及ぶ「エンジン整備マニュアル」も含めて、我が部の技術水準がある程度の水準を保ち続けてこられたのも、卒業生の皆さんが残して行って下さったこうしたマニュアル類にあることを改めて実感させられた。

また、その効果を実感した部長のM君は、2023年3月の卒業までに、2013年卒のHさんが作して下さった「シャシ整備マニュアル」の改訂版を残していってくれたのだった。

|

|

シャシフレームの部品の製作がある程度進んで、溶接作業に入ろうかとしていた11月。M君が事前練習として溶接していた部位の強度を確認したところ、かつてのGT号並みの不十分なものとしか思えなかった。 このことを知って愕然としたM君は、ものづくりセンターの溶接担当のAさんのご助言を受けつつ、溶接方法の改善に努めるべく、試行錯誤を重ねた、その結果、十分と思われる強度が確保できたものと判断され、シャシフレームの溶接作業に入ることになった。その一方で、コロナ禍による部活動の禁止や活動時間の制限もあって、部員の機械加工能力はコロナ禍前と比べて大幅に低下しており、加工が難しい部品の製作にはものづくりセンターのIさんから絶大なご協力をいただくことになった。お二人には深く感謝申し上げる次第です。

以上のような経緯を経て、シャシフレームが完成したのは2月末。それまでに背もたれやシートなどのCFRPサンドイッチパネル構造の部品は完成しており、残るはほぼ難関のカウルのみとなっていた。 |

|

こうした新型車の開発と同時並行的に進めていたのが、自作ECU(電子制御ユニット)に、走行シミュレーション機能を付与すること。

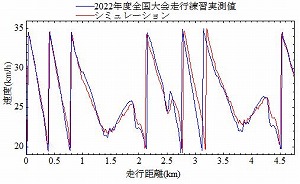

全国大会ではコースの起伏をいかに利用克服するのかも重要になるため、2022年度の大会では高精度の大気圧センサを搭載して、コースの高低差分布の簡易的な推定を試みていた。そのデータを基に、大会時のエンジンの再始動速度、停止速度を使ってシミュレーションした結果が左のグラフ。実測値とまずまずの一致が得られたので、再始動速度や停止速度を変えた場合に、どのような結果になるのかもシミュレーションできる機能を付与することにした。

毎年、大会前には過去の走行パターンを提示しながら、ドライバーと入念な打ち合わせを行うのが常だったが、大会は年に1回しかないので、実走行ではドライバーが適切な判断が下しにくい側面があった。このことから、ドライバーに例えシミュレーション上であっても経験を積ませることができればと考えて開発したのがこの機能だった。

ただし、この機能が使えるようになったのは2月末だったのに、目先の業務に追われて、長期間ほったらかしとなってしまったのだった。 |

|

3月に入ると、アンダーカウル成型の準備に入った。メス型は2017年度にNP号Ⅳ開発時に再利用されて以来放置されてきたこともあって傷みもあり、まずはパテで補修することから始まった。それが終わってプリプレグの切り出し作業が開始されたのは3月13日。しかし,工具や資材の事前確認が疎かだったため、作業開始後にそれらの調達を行わなければならなくなって、貼り付け作業の開始は3月20日まで遅延せざるを得なかった。その後も、事前準備がおざなりだったことに起因する作業の停滞が相次いで、加熱成型は3月30日まで持ち越された。その上、加熱成型も真空引きに大失敗して、本校チームが初めてCFRPに取り組んだ15年前よりも酷い出来栄えとなってしまい、パテによる補修がどれだけ続くのかと危ぶまれるほどだった。 過去にも,CFRPカウルの加熱成型で失敗したことは多々あったが、これまでの失敗ではカウル担当者は精一杯の研鑽を重ねて取り組んでいた。しかし今回は、コロナ禍に起因する技術の伝承不足があったにせよ、担当者が先輩方が残して下さった資料をきちんと読み込まないまま、杜撰な作業計画を立案実施したところが大きく、アッパーカウルの成型に向けて危惧しか思い浮かばなかった。 |

|

こうした新型車の開発とともに、最重要課題だったのが、3月31日時点でわずか5名にまで減ってしまった部員の確保。この年の大会には、現行NP号Ⅳとともに新型NP号Ⅴ-ALの出走を目論んでいたが、それは現状の5名しかいない部員では不可能だったからである。幸い2年生1名と1年生5名が入部してくれ、そうした中で迎えた最初の走行練習は4月23日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。年度最初の走行練習では、スタッフが揃っていた年でも必ずドタバタ状態になるのが恒例だが、この年もその例に漏れず、冷や汗もので何とかその準備を間に合わせることができたのだった。 当日は事前の予報どおりに暴風が吹き荒れた。いったんテントを立てたのだが、吹き飛ばされかれない状況のためテントを降ろしたものの、降ろしてからもポールが外れそうになるなど危険な事態が相次ぐ程で、結局完全に解体せざるを得なかった。ここ八戸はもともと風が強い土地柄で、これまでの走行練習でも度々強風に見舞われてきたのだが、これほどの暴風は初めてのことだった。

こうした状況のため、データを取っても意味がないものと判断し、もっぱら新人ドライバーのFさんの運転の習熟に時間を費やすことにしたのだが。Fさんがある程度運転に慣れてきた15時頃になると、暴風は危険なレベルに達した。このため、走行練習を打ち切って、早めに帰校することにしたのだが、コロナ禍に見舞われて以来、毎回のようにトラブルや忘れ物などで、ろくに走らせられないことが相次いでいた負の連鎖が断ち切られていたことは収穫と言えた。 |

|

5月8日になると、新型コロナが季節性インフルエンザと同じ感染法上の5類に引き下げられた。この時期に引き下げることには賛否両論があったものの、感染が収まりつつあること自体にはほっとさせられた。しかしその一方で、5月、6月は、本校側が走行練習を希望した日にはいずれも三八五オートスクールさんにイベントが入っていて、走行練習を実施できなくなってしまった。

エンジンの調整はシャシローラで進めることができるが、足回りのそれは実車走行に頼るしかない。4月23日の走行練習で強風のため全くデータが取れなかったことも相俟って、大きな危機感を持たざるを得なかったのだが、走行練習ための準備作業がなくなった分を、製作が遅れていた新型NP号Ⅴ-ALの作業や、エンジンの調整作業に充てることにしようと気持ちを切り替えるしかなかった。

そうした中で、7月2日の走行練習のご了解がいただけたため、6月中旬になると前後輪ハブの整備に着手したのだが、コロナ禍によって卒業生から後輩への引継ぎの不十分だったことに起因して、比較的な容易な前輪ハブの整備でも想像以上に時間を要さざるを得なかった。その上、後輪ハブの整備では、それまで後輪ハブの整備を一度も担当したことがなかった部員が勝手に整備をやってしまった上に、乱暴な取扱いに起因して後輪を支持する左右のフォークエンドを変形させてしまった。このために、フォークエンドに部品が取り付けられなくなったり、それまでの整備データが全く役に立たなくなってしまうトラブルに見舞われ、走行練習の準備は土壇場まで縺れ込まざるを得なくなってしまった。 我が部ではステンレス鋼管製のシャシのマシンには、形状や寸法の違いこそあれ、初代JT号以来SS400製のフォークエンドを使用してきたが、それを変形させるなど初めてのことで、いったいどれだけ乱暴な作業を行ったのだろうかと、信じられない思いだった。また、NP号Ⅳは二度とポテンシャルを発揮できないのではないかとの危機感にも駆られたのだった。 |

|

そして迎えた7月2日の走行練習。梅雨時にもかかわらず好天に恵まれた。 フォークエンドの変形のため、惰性走行性能がどうなるのかがこの日の最大の焦点だったが、当初は絶不調。後輪ハブの整備をやり直すと幾らか改善されたものの、ベストには程遠かった。エンジンも、点火プラグのケーブルがきちんと嵌められていなかったり、もともと酷かったオイル漏れがより深刻化していたり、保温カバーが損傷して隙間だらけになっていたりと散々な有様だった。

その上、走行を重ねていくと、コーナリング時に縁石に接触しまう事故にも見舞われた。ドライバーに怪我等はなく、マシンの損傷も軽微だったのは幸いだったが、ドライバーのFさんが小柄なのに、安全な視界を確保させてあげることができなかったことが原因と思われ深く反省させられた。

また、練習場に到着してから、マシンが走れるようになるまでの準備時間も過去最長レベルで、我が部が組織としてきちんとして機能していないことを突き付けられた感があり、全国大会の日程をこなせるのかと不安に苛まれたのだった。 |

|

一方、加熱成型に大失敗したNP号Ⅴ-ALのアンダーカウルのパテによる補修は、4月初めから連日続けてきていたが、6月末になっても完了せす、残るアッパーカウルを加熱成型して、全国大会に間に合わせることができるとは思えなかった。このため、既に全国大会にはエントリーしていたものの、出走は諦めることにし、当面の目標として、アンダーカウルをシャシに取り付けられるようにして、全国大会までの走行練習で少なくとも1回は走らせて、シャシの剛性等を評価できるようにすることを目標に掲げることにしたのだった。

しかし、7月中旬なっても補修は終わらず、全国大会前最終となる8月28日の走行練習に間に合わせることも不可能と判断せざるを得なくなった。 |

|

7月24日の走行練習は最高気温33.2℃の猛暑に見舞われた。 小柄なドライバーのFさんに合わせて,ヘッドレストに80mm程度の厚さのスタイロフォームを貼り付けることにより、ドライバーの頭の位置を前に出すようにして臨んだのだが、ドライバーによれば視界改善効果はあったようだった。しかし、初回の走行では、惰性走行距離は前回から20%以上悪化する有様。また、走行前には路面を掃くのだが、それが粗雑で小石が散乱していて、それに起因して走行中にドライバーが異音を感知して走行をやめることも相次いだ。このため、路面清掃をやり直したものの、惰性走行距離は回復せず、試行錯誤に調整を試みたものの改善は見られず、原因究明に向けての手がかりすらつかめなかった。一方のエンジンも、理解し難い特性を示していて、燃料消費量は奮わず、このままでは、全国大会では1000km/L前後に留まってしまう可能性が大きかった。

全国大会まで残された走行練習は2回。重い宿題を突き付けられた感があった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

この年は全国的に記録的な猛暑に見舞われていた。ここ八戸も例外ではなく、7月23日からは最高気温が30℃以上の日が8月7日を除いて8月11日まで延べ19日間続いた。この間35℃以上の日も6日。前年7~8月で30℃を超えたのは7日しかなかったことを考えると異常と言うしかなかった(結局この年の30℃超えは過去最高の42日になった)。 8月上旬の段階での長期予報では猛暑が収まる気配はなかった。このままでは8月下旬に予定されている走行練習時に、エアコンもないまま、ほぼ密封された空間にと閉じ込められるドライバーが危険に晒されることは確実と思われた。そこで購入したのが、アイスネックリングと携帯扇風機。それがどれだけ効果があるのかは不明なままでの購入だった。

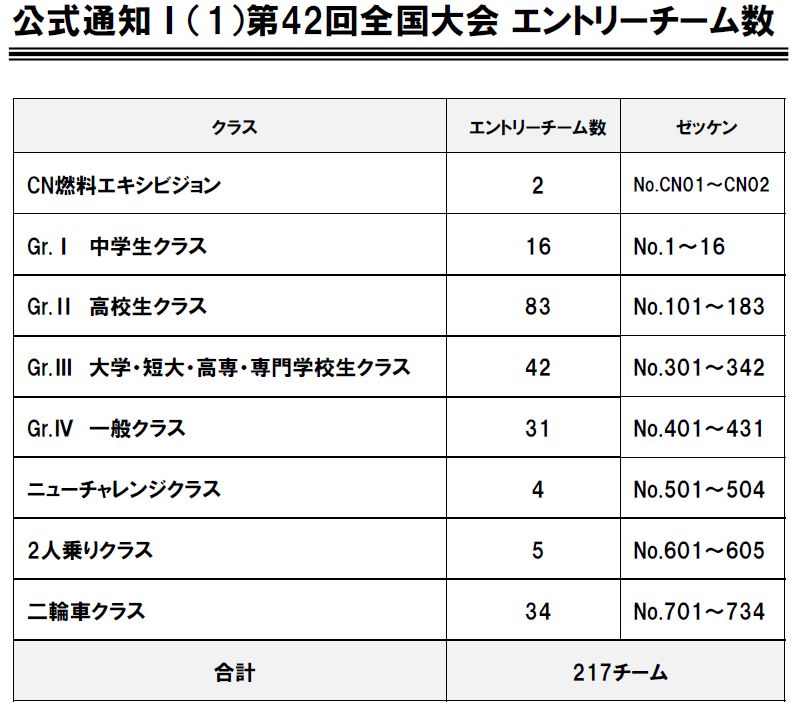

そうした中、8月7日に大会事務局から公式通知が発表された。それを見ると、グループⅢ(大学・短大・高専・専門学校クラス)のエントリー台数は42台となっていた。振り返ってみると、このクラスが創設された1998年度は151台だったが、長期低落傾向が続いて、2011年度に95台と初めて3桁を下回り、コロナ禍直前の2019年度には66台まで減っていた。2022年度は47台だったが、コロナ禍が収まらない中での開催だっただけに、翌年以降はエントリーを保留したチームが戻ってこられるのではないかと期待していた。しかし、2023年度は更に5台減の42台。

ここから推察されるのは、コロナ禍によって技術の伝承ができずに出場を断念せざるを得なくなってしまったチームが多かったのではないかということ。我が部も前年度まではまともに整備すらできず(この年も一部まだ引き続いていたが)、OBの皆さんが残して下さったマニュアルや資料がなければ、完走すら期待できないまま出場を諦めていたことでしょう。

この年、エントリーを断念せざるを得なかったチームの皆さんが何とか復帰して下さり、大会が再び活況を見せてくれることを願うばかりです。

|

|

7月24日の走行練習での惰性走行不振の原因究明は、翌日から定期試験前の部活動休止期間に入ったため、試験明けまで持ち越された。試験が終わった8月9日の午後に調べてみると、7月24日に現地で行った足回りの再調整が信じられない程狂っていたことが判明した。不振の原因が判明したのは良かったものの、前述したフォークエンド変形の件も含めて足回り担当の粗雑な整備が改めて明らかとなったのだった。 そうして迎えた8月21日の走行練習。この日は最高気温が28℃で前回よりも下がったものの、ドライバーにとっては灼熱地獄なのは変わりなかったが、ドライバーのFさんによればアイスネックリングと携帯扇風機の効果はあったとのことだった。

ただし肝心の惰性走行距離は、前回よりも幾らか改善されたものの、当初は前年度最終盤に比べると15%前後悪化したまま。その後試行錯誤的に調整を繰り返した結果、悪化代は7~8%まで改善したものの、全国大会前最終となる次回の走行練習に向けて大きな課題となった。 また頭を抱えたくなったのは、エンジン担当の動きの悪さ。この日は走行した後、長時間をかけて足回りの再調整をすることが繰り返されたが、次の走行に備えたエンジン関連の準備はその間にすれば良いのにそれを怠っていて、いざ足回りの調整が済んで走り出そうとする瞬間になると、エンジン担当があわててあれこれ準備を始めて無駄に時間を費やす場面が散見された。こうした傾向は前年度から続いており、「エンジンの調整はシャシローラで日常的に行えるが、足回りの調整は実車走行でしか行えないのだから、それを阻害しないように」と幾度注意してきたのかわからない程だったが、改善される気配は全くなかった。エンジン担当の先を読まない作業ぶりは、全国大会を目前にして大きな不安材料となっていたのだった。 |

|

全国大会前最終となる走行練習は8月28日。早朝の天気予報では小雨が日中いっぱい続くとされていたが、幸い雨が降ることはなかった。 この日の最大の課題は惰性走行性能の回復だったが、前回最終盤よりも悪くなることはなかったものの,風等の影響で改善されたのかはっきり確認することができなかった。一方、不振が続いていたエンジンはこの日も相変わらずで、全国大会に向けて暗雲を吹き払うことはできなかった。

この日唯一の収穫は、ドライバーとピットとの間で、スマホによる通信に成功したこと。前回大会でスマホでの通信をOB氏に進言されたものの、ほったらかしになっていたことに気がついて、慌ててヘッドセット等を購入してみたのだが、多少梃子摺ったものの、良好な通信状態が確認できたのだった。

また、最終走行練習が終わると取り組んだのが、2月末までに完成させていたシミュレーション機能による走行パターンの検討。すると、長年に渡る思い込みが誤っていたことが判明し、深く反省させられるとともに、ドライバーには過去の大会時とは少し異なる走行パターンを指示したのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

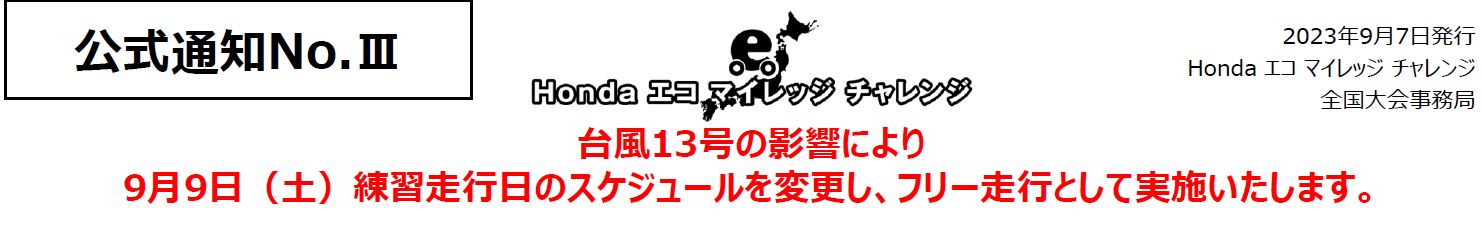

全国大会は9月9日と10日だったが、ちょうど大会に合わせるように、台風13号が関東地方に上陸するとの報が流れた。

大会に出発する8日の早朝、心配になって大会ホームページを見てみると、9日の練習走行はフリー走行とするとの知らせが出ていた。

|

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の八戸駅前で記念写真。

参加した部員は10名に増えていたが、全国大会経験者は5名だけ。しかも、経験者といっても、昨年度1回だけの経験だっただけに、きちんと運営できるのか不安は大きかった。

宇都宮に向かう新幹線の車中では、降雨の状況に目を凝らしていたが、それほどでもなさそうに見えた。宇都宮駅での下車後も、雨は降っていたものの、小雨程度だった。 |

|

そして迎えた大会初日。

時折小雨がパラつく時間帯もあり、ピットの路面も濡れていた。フロントスクリーンの撥水対策と曇り止めは八戸出発前に済ませていたので、バタつくことはなかったが、降雨のないことを祈るばかりだった。

12時を過ぎて受付を済ませると、配布された資料には、フリー走行は燃料計測は行わない3周とあった。燃料計測を行わないのは前日の発表から予期していたが、惰性走行性能の評価をしたかっただけに、3周というのは痛かった。

車検では、29回目の出場にして最もチェックが甘かったが、この日はフリー走行で、車検も全グループ混在の形で行われたため、時間的制約からこのようになったものと推察され、翌日は本格的な車検が行われるものと思っていた。 |

|

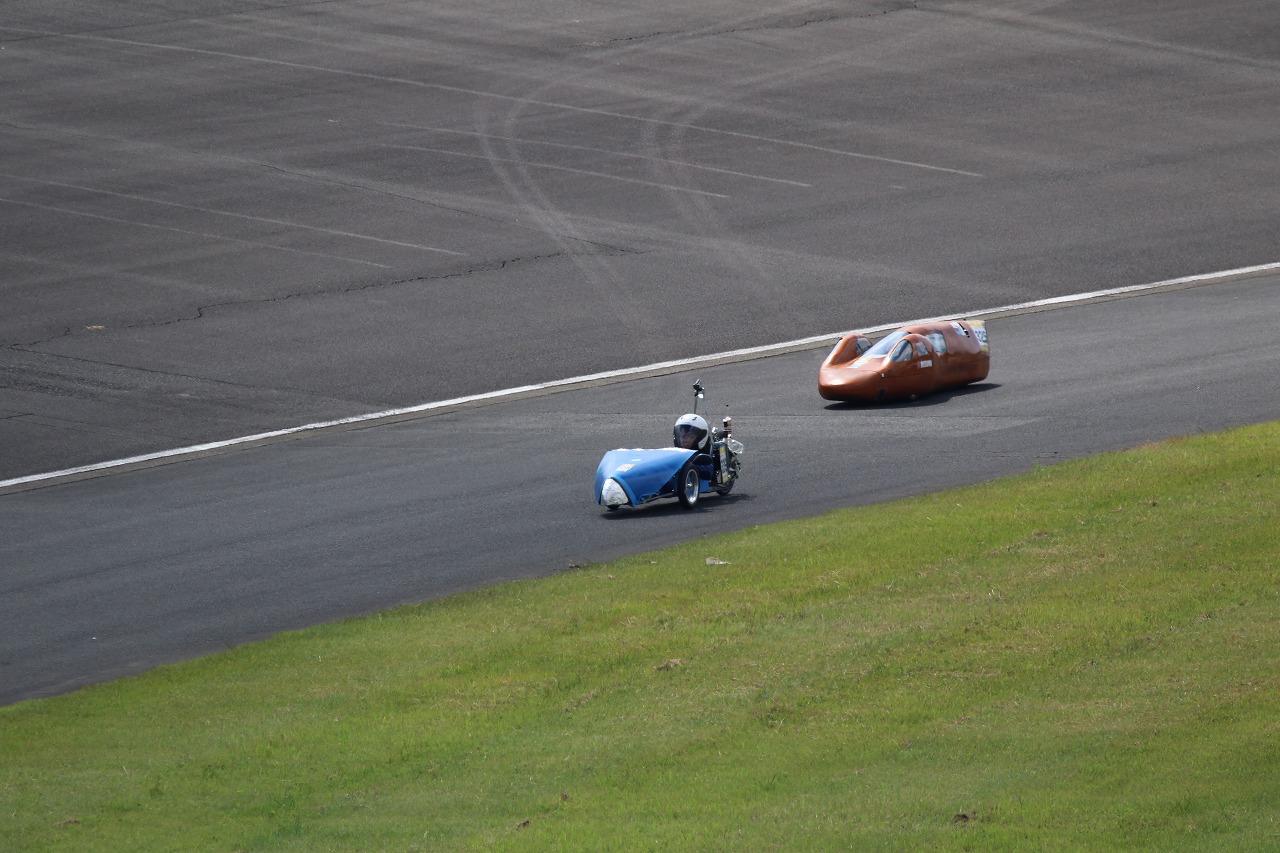

フリー走行スタート。

最初の1~2周はあらかじめ決めておいた走行パターンで走るのが通例だが、この日は3周ということもあって、3周目までパターンを決めて走った。ところが、第3コーナーの坂道の頂点での速度が過去に類例を見ない程高くなってしまい、ドライバーは困惑に見舞われた。

走行後、データを解析してみると、風の影響は明らかと思われたが、万が一、翌日も同様の風となった場合に備えて、ECUのプログラムを書き換える作業に着手したのだったが、マイコン用のプログラマーの接触不良のため、それが果たせなかったばかりか、燃料噴射時間の学習データも失われてしまったのだった。 |

|

大会2日目の朝。曇天だったが、予報では30℃を超えながらも、降水確率は低いとのことだった。 |

|

車検を受けに行くと、オフィシャルから「車検エリアには、ドライバー、マネージャーと、スタート前待機エリアパスを持った人しか入れません」と告げられた。そんな運用はこれまでになかったし、この年の公式通知にも記載されていなかったので抗議すると、「車検の後、そのままスタート前待機エリアに入ることになっていますので」という返事。これまた驚天動地の返答だったが、参加者の言葉には一切耳を傾けようとしないオフィシャルの高圧的な姿勢の前には屈せざるを得ず、あわててピットまで走ってパスを取りにいかざるを得なかった。このため、車検に同行する部員と、スタート前待機期エリアに入る部員はもともと別に予定していたのだったのだか、スタート前待機エリア担当部員が車検に同行せざるを得なくなってしまった。ところか車検を無事終え、近くにいたオフィシャルに「ピットに戻ってもいいですか」と試しに訊いてみると、OKとの答えで、先のオフィシャルの勘違いが明らかとなった。 大会初日にも、経験の浅い部員を連れて、サインエリアやスタート前待機エリアの入口を教えに出向いたところ、オフィシャルに「パスがないと入れません」と阻まれていた。「規制エリアに入っているわけではないのに」と抗議したところ、別のオフィシャルが駆けつけてくれ、「入口より中に入らなければ問題ありません」と言って下さった経緯があった。写真撮影にご協力下さったOBの方からは、従来は入れた場所に入れなかったとの声も聞かされたし、大会初日の受付では、参加誓約書と車両構造申告書/

燃料系統図の原本を提出するように求められていたのに、「ここでは受け取れません」と拒否されていた。

オフィシャルの勘違いによる指示は過去にも多々あったが、この年は異常な程で、大会事務局には猛省を求めたい。

一方、この日はきちんとした車検が行われるものと思っていたのだが、この日も相当甘いものだった。もっとも、例年車検は大会初日に厳しく実施され、2日目は簡易的なものだっただけに、2日目だけを見れば例年どおりとも言えたが、初日の車検が甘過ぎただけに、違和感を覚えずにはいられなかった。また、車検員の方から幾つか発せられた言葉からは、大会の競技規定をきちんと理解しているのか、疑いを持たざるを得なかったのも残念なことだった。 |

|

ピットに戻ると、スタート前待機エリアに出発する前の準備として暖機運転を開始。ところが、事前に告げていた出発予定時刻になっても、暖機運転は続けたままで、持参する工具等や移動に使う台車の準備もできていなかった。時間にルーズなのは近年目立っていたが、腕時計をしていないことにあるのではないかと思い至った。実際、この年腕時計をしていた部員は一人もおらず、時間の確認はスマホに頼っていた。また、この年の最上級生はエンジン担当の4年生の2人だったが、前日から時間を考えないことも含めて、ケアレスミスが相次いでいた。全国大会で、初めて責任者を努める重圧のため、上がっていたようだった。

こうしたことから、スタート前待機エリア到着は予定よりも遅れたが、公式通知で示されていた時間には何とか間に合わせることができた。そのスタート前待機エリアに着くと、ドライバーと燃料タンクが陽ざしを受けるのを避けるため、例年のように、日傘で日除けしつつ、スタートを待った。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして、決勝スタート。 |

写真をクリックすると大きくなります |

このコースでは、前日の様に、バックストレートで追い風となると、燃費記録が伸びる。しかし、この日はバックストレートで向い風だったようで、前半は規定行時間ペースぎりぎりの走行が続いた。 |

|

サインエリアでは、この年から導入したスマホによるドライバーとの交信で、様々な指示を出すことができた。写真はドライバーから聞き取ったデータを見ながら指示を出している様子。

ただし、通信は途切れ途切れで、ラップタイム等の情報だけでは、的確な指示を出せないことも明らかとなった。通信状態の改善と、フロント回路に表示されるグラフの画像データが見られるようにすることなど、次年度に向けての課題を突き付けられたのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

後半になると、ある程度余裕時間を稼げるようになった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして、無事ゴールエリアへの分岐を進む。

ゴール時の余裕時間は37秒で、サインエリアでフロント回路に表示されるグラフが見られれば、もっと適切な指示を出せ、もう少し縮められたのではないかとの悔いも残った。その一方で、2013年度に導入したグラフ表示が、ドライバーの判断にどれほど役立っていたのかを知る機会にもなったのだった。 |

|

走行後の燃料計測を済ませると、手元集計では1585km/L。マシンのポテンシャルからすると、物足りない記録だったが、前年度の大会直前と比べると、地元での走行練習での惰性走行距離は約6%減、台上試験での燃料消費量は約3%増となっていただけに、我が部の現在の実力を反映したものと受け入れざるを得なかった。

ただし、悪いにせよ、実力相応の燃費記録を出せたことには、安堵感もあり、部員達の健闘を称えたかった。また、この年から導入したシミュレーション機能に依拠した事前解析による、走行パターンの変更も一定の効果を上げていたことは確かで、その点も収穫だった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

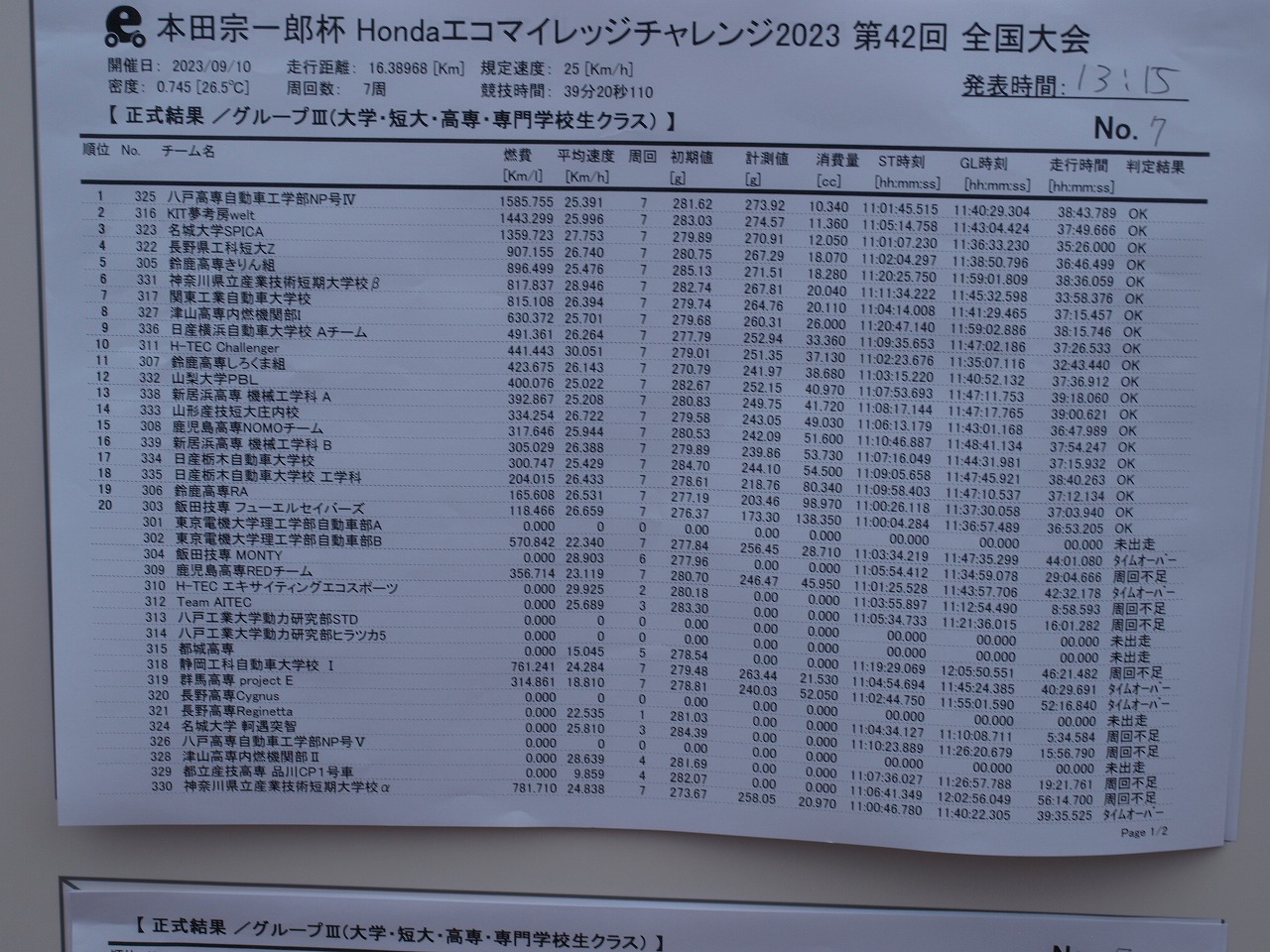

そして、結果発表。 コロナ禍が表面的には明けただけに、この程度の記録ではせいぜい4~6位ぐらいだと思っていたら、何と1位。前年度に引き続き、「優勝を実力で勝ち取った」のではなく、「優勝など狙えるとは思っていなかったのに、なぜか優勝してしまった」という感じで、我が部のマシンよりも遥かに高いポテンシャルを持つトップチームも、我が部同様、コロナ禍で失われた技術力の回復はまだ途上にあるのだと改めて思い知らされたのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

OBの皆さんを交えての恒例の記念撮影。前2列が現役部員、最後列がOBの皆さんと顧問。 この写真に写っているのはOBの皆さんは6名ですが、7名もの皆さんが応援に駆けつけて下さり、写真やビデオの撮影にご協力いただいた他、寄付や差し入れも多数いただきました。ありがとうございました。 |

|

そして、表彰式。 燃費記録が奮わず、落胆する気持ちが大きかったものの、新人ドライバーにもかかわらず的確な運転を続けてくれたFさん(左から3人目)が表彰台に上っている姿を見ていたら、しばし優勝の感慨に浸ることができたのだった。

どんな経緯があろうとも、表彰台はいいものだと改めて感じた次第。 |