|

活動を再開してから直面したのは,想定していたとおり、2年生2名からなるエンジン担当の技能の低下だった。その上に、RS号の潤滑用及び冷却用のオイル経路が前年度の最終走行練習前に改悪されていたことも発覚して、その修復に経験不足の部員たちは右往左往。更に前例がない程初歩的なミスが相次いだ前年度の状況は一層悪化して、NP号Ⅳのエンジン部品を大きく損傷させて、二度と回せなくなる寸前までいったり、RS号の回路が全壊する直前で何とか阻止できたりと、連日頭を抱えたくなる惨状が続いた。原因は、工具の正しい使い方をわかっていなかったり、その部品がどんな役割を果たすものなのかを知らなかったりなど、根本的なものだった。こうした事態を受けて2年生部員に聞き取りを行ったところ、彼らを指導していた前年度の5年生が、それまでの基準を逸脱する整備方法でも問題ないと勝手に伝授していたことも明らかとなった。こんなことは本校チーム史上初めてのことだったが、先輩が手抜きを伝授すれば、それを疑わない後輩たちに受け継がれてしまう。このようにして、「信頼性と安全性の追求」という我が部の伝統が完全に失われてしまったのだった。 こうした状況に、部活の活動時間が1時間余りと大幅に制約されたことも相俟って、いつになったらエンジンが正常に組み上げられて、回せるようになるのか見通しが立たなくなった。2台ともドライバーが新人に交替することもあって、できれば5月中旬に最初の走行練習を行いたかったのだが、そうした目論見は見事に崩れてしまった。結局NP号Ⅳのエンジンが始動できるようになったのは5月下旬になってからで、その後もいろいろとミスが重なって、初のシャシローラテストが実施できたのは6月14日のことだった。

ただしこうした状況下でも、何とかエンジンを回せるようになったのは、2013年3月に卒業したY.N.さんが遺して下さった「エンジン整備マニュアル」があったから。写真入り総計200ページ余りのこのマニュアルは、長年エンジン担当のバイブルとなってきていたが、この年は、3月に卒業していった先輩から実地での指導をほとんど受けられないままだった低学年の部員が取り残された格好になっていた。それだけに、このマニュアルへの依存度は飛躍的に大きくなっており、Nさんに対する感謝の念を改めて抱かされたのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

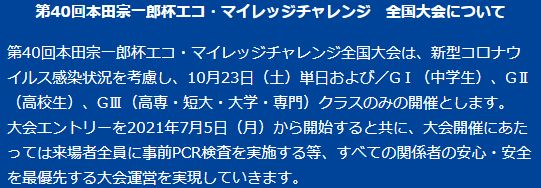

3月29日に、大会公式ホームページで「全国大会は10月に開催する予定」と告知されたものの、いつまでたってもはっきりした日程が示されないでいた。そうした中で、6月12日に鈴鹿大会、6月19日に茂木大会が相次いで開催された。両地方大会で感染防止対策の成否が見極められれば、全国大会開催の是非が判断されるものと推察していたが、6月21日になって、全国大会は10月23日の1日限りで開催されることが発表された。 1日限りというと、台風接近のため急遽大会初日に決勝が行われた2018年度の例が思い出された。このときは、好記録を出したチームの車両の保管も、全クラス合同の表彰式の実施も放棄され、各クラスの正式結果が確定すると、個別に表彰式が行われて、参加者を早めに会場から去ってもらう配慮がなされていた。「1日限り」という文面を見て、最初に感じたのは、あの時と同様なのかなという印象だったが、何とグループⅠ~Ⅲ以外は中止とのことだった。屋外とは言え、約400チームがパドックに密集している状況を避けるための苦渋の判断だったと思われた。「在学中に参戦機会が限られる学生チームの出場機会を優先すべく」生徒や学生を優先していただいた判断には、救われる思いもあったが、外されたグループの方々の気持ちを考えると複雑な心境に駆られた。最も辛かったのはこうした判断を下さるを得なかった大会事務局の方々だろう。 私たちの学校でも、コロナ禍で学生に様々な制約を強いざるを得なかったが、それは恐らく事務局の方々も同様だったのだろうと思う。様々な批判の矢面に立つ覚悟で、私たちの属する生徒・学生チームを救うべく苦渋の決断をしていただいたことには深く感謝するばかりだった。 |

|

この年最初の走行練習は7月5日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。コロナ禍の中、感染防止のために断られても仕方がないと思っていたのだが、これまでどおり快く受け入れて下さったことには、深く感謝するばかりだった。 活動時間の制約や整備力の低下により準備が難航していたため、当初はNP号Ⅳしか走らせられないと思っていたのだが、コロナ禍のため本校の行事等の予定が変更になったため、2回目の練習走行は早くても8月下旬にならざるを得ないことがわかって、新人ドライバーに経験を積ませるべく、RS号のエンジンの整備も進めることにした。しかし、深刻なオイル漏れに見舞われて、難航に難航を重ねた。主原因がようやく判明したのは6月29日のことで、その対策を施して臨んだ7月1日には、別の漏れ要因も見つかる有様。結局、RS号のオイル漏れは根治させることができす、7月5日に走らせることができたのはNP号Ⅳだけとなった。

梅雨の最中とあって天候が気がかりだったが、数日前には暴風雨の予報も出していたWEBサイトもあったのだが、当日は夜明け頃までに雨も上がった。水溜りの水を掻き出すと、まずはNP号Ⅳのドライバーに予定しているS君が走り出した。S君は前年度最後の走行練習で幾らか運転を体験していたこともあって、比較的早くデータ取りに移行することができたのだが、燃料消費量も惰性走行性能も物足りない結果となった。でも、これが現在の我が部の実力。

午後になるとRS号のドライバーに交替して練習を重ねたが、走行中に右前輪のパンクに見舞われた。パンクは路面清掃が不十分だったことによるものと判断され、ドライバーに責任はなかった.しかし、パンクしてカウルが路面に擦って轟音をあげているにもかかわらず、ブレーキをかけることなく惰性走行を続け、あろうことか再度エンジンを始動して再加速してしまう有様。指示を出してようやく停止させてみると、右前輪付近に設置していた圧力制御回路が損傷しており、動作不良を修正するのに約一週間を費やされることになった。また、リムの外周部分が傷だらけになっていて、1個だけあった予備に換装せざるを得なかった。パンクがわかった瞬間に停車させていれば、こんな被害には見舞われなかったはずで、先が思いやられるスタートとなったのだった。

|

|

本校では8月6日から夏休みに入ったのだが、2018年度以来、校内での合宿は禁止されており、この年もOBの皆さんからの寄付を原資として、地元ホテルを宿泊先としての合宿とせざるを得なかった。

そうした中で行われた8月23日の2回目の走行練習では、幾多のトラブルに見舞われ続けてきたRS号がようやく初走行。深刻なトラブルは解消していたものの、活動時間の制約から、調整の最適化を図っている余裕はなかったので、とりあえず走れれば良いという気持ちで臨んだ練習だったが、データ取りを行う前の慣らし運転段階で加速できなくなってしまった。調べてみると、後輪クラッチ機構が大きく破損していた。 一方のNP号Ⅳは、活動時間が大幅に制約されている関係で、前回の走行練習から一度たりともエンジンを回さないまま、この日を迎えていた。こんなことはエコラン挑戦開始以来初めてのことで、前回同様エンジンは不調のまま。その上に、タイヤに空気を入れ忘れるミスも重なって、惰性走行性能はNP号Ⅳとして、過去最悪記録を大幅に下回る有様。 全国大会までちょうど2ヵ月で、前途は極めて厳しいと判断せざるを得なかった。また、新型コロナウイルス感染は第5波を迎えており、ここ青森県も含めて全国的に過去最悪の感染者数が日々更新される有様で、8月27日には緊急事態宣言が21都道府県,まん延防止等重点措置も12県に拡大され、全国大会が開催されるのか心配される状況になっていた。 |

|

3回目の走行練習は8月30日。RS号の後輪クラッチ機構の修復はとても間に合わず、NP号Ⅳのみの走行となった。ただし、前回から十分な準備ができたわけではないだけに、新人ドライバーに操縦に慣れてもらうことが主目的との位置づけて臨まざるを得なかった。実際、惰性走行距離はベストに比べて約25%も悪化する有様。こんな記録は、足回りのセッティングのノウハウが固まっていなかった約10年前以来。午後になるとRS号の新人ドライバーに乗ってもらったが、走行練習での決められた走行パターンを逸脱する走り方で、7月5日の走行練習に続き、このドライバーの運転に関する理解度に不安感が募るばかりとなった。 この日の練習を終えて帰校すると、9月1日から30日までの部活動禁止令が発動されていた。このところ県内の感染者が急増しており、それを受けて8月25日に県知事が県立学校に9月いっぱいの行事や部活動中止を要請していたが、それに準じたものだった。このため、9月13日に予定していた次回の走行練習はキャンセルせざるを得なくなったばかりか、準備期間が確保できないことから10月に入ってからの走行練習も諦めざるを得なくなった。 こうしたことから、それまでにたった1回しか走らせることができていなかったRS号については、ドライバーの操縦が習熟できていないことも考慮して、全国大会での出走を断念することにしたのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

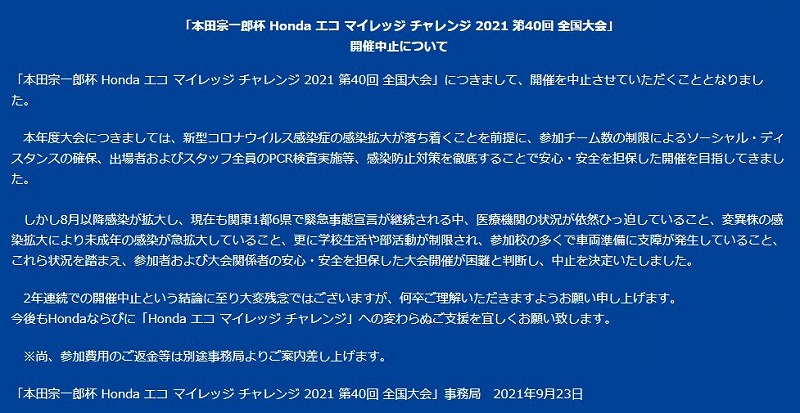

9月1日になると前年度と同様に、全国大会事務局から、参加できそうかを問うアンケートに答えるように要請するメールが届いた。全国の1日当たりの新規感染者数は8月中旬から2万人を超えるようになってきており、全国大会の会場がある栃木県にも緊急事態が発令されていたことを受けてのものと思われた。中止を覚悟せざるを得なくなってきたが、幸いにも9月に入ると新規感染者数は劇的に減り始めた。ただし、病院の逼迫状況は相変わらずのようで、大会事務局がどのような判断を下すのか固唾を飲んで見守っていたのだが、9月23日になって中止が発表されたのだった。

|

前年11月中旬から約5ヵ月の部活動禁止。それが解除されてからも活動時間は1日当たり1時間15分に制限され、全くと言っていい程、新規に何かに取り組むということはできませんでした。それどころか、3月に卒業した部員から整備力の伝承がほとんどなされなかったことから、初歩的な整備ミスが続発し、エンジンをまともに回すことすら困難な状況に見舞われました。このため、走行練習での燃費記録は低迷を余儀なくされるとともに、新人ドライバーの習熟も図ることができませんでした。8月末の段階で、RS号の出走は断念することを決めましたが、出走させることにしたNP号Ⅳが好記録を出すことなど毛頭期待しておらず、次年度に向けて部員たちが全国大会の流れを体験してもらえれば良いというスタンスでした。しかし、それもかないませんでした。

次年度はぜひコロナ禍が収束して、全国大会が開催されることを切に願うばかりですが、中学生クラスや高校生クラスでは大会経験者がいなくなってしまいます。我が部がエントリーしている学生クラスでも、ほとんど経験者がいなくなってしまいます。こうしたことから大会事務局には、

(1)大会スケジュールに余裕を持たせて欲しい・・・従来ですら車検が遅延して、それを終えてピットに戻ると、すぐにスタート前待機エリアに行かざるを得なかったことがしばしばありました。

(2)例年大会直前に送られてくる公式通知の送付時期をできるだけ早めていただきたい・・・経験がない、あるいは経験の少ない参加者が円滑に動けるようにするには不可欠です。

の2点をお願いしたいと思います。