|

ディスクブレーキをつけるとしたら、それまでVブレーキを装着していた後輪という前提で検討を始めたのだったが、後輪ハブが市販品だったら、ハブをそれに対応したものに換装すれば、ディスクロータを装着するのに余り悩まずに済んだのかもしれない。しかし、我が部の後輪ハブは、ディスクブレーキ装着を全く想定せずに、2012年度に開発された自作品。ハブを作り直せば、容易にロータが装着できるようになることは明らかだったが、ハブ換装に伴う膨大な工数を考慮すると、安易にそうした方向には踏み出すことはできなかった。また、ブレーキキャリパーを装着する車体側にしても、NP号Ⅳは2017年度、RS号は2018年度にデビューさせたばかりで、新型車開発は想定外。いかに少ない改造でディスクブレーキ化を図るのかが焦点となっていた。

艱難辛苦の上、まず取り組んだRS号用の設計が済んだのは、2019年12月中旬。5年生のN君の奮闘もあって、組立・調整作業が完了し、シャシローラ上での動作確認ができたのは1月18日。

これで、全国大会に出走できる目途が立ったと、安堵の胸を撫で落したのだった。 |

|

我が部では長年2段減速としてきたが、伝達効率向上を期待して、2年前のRS号開発時に1段減速化を検討していた。1段減速化には後輪スプロケットの大型化が避けられないが、そのためにはVブレーキをディスクブレーキに換装しなければならないことが判明していた。しかし、当時はディスクブレーキ化の成案が得られなかったため、将来のディスクブレーキ化に期待して、エンジンの取付位置だけは変更できるようにしておいた経緯があった。

そこで、ディスクブレーキ化の目途がつくと、1段減速化に着手したのだったが、1月25日に完成して評価実験に入ってみると、シャシローラテストでの燃料消費量は大幅に悪化していた。調べてみると、信じられないようなエンジンの組立ミスが相次いで発覚した。4年生以下の部員が組んだのだが、その粗雑さには呆れ返るばかりで、その後もRS号のシリンダの追加工をミスして、シリンダが使えなくなる事態まで発生してしまった。

5年生のエンジン担当N君とK君が卒業した後のことを考えると、深刻な不安を覚えざるを得ず、整備を繰り返して、4年生以下の部員たちの技能を磨いていくしかないと思わされたのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

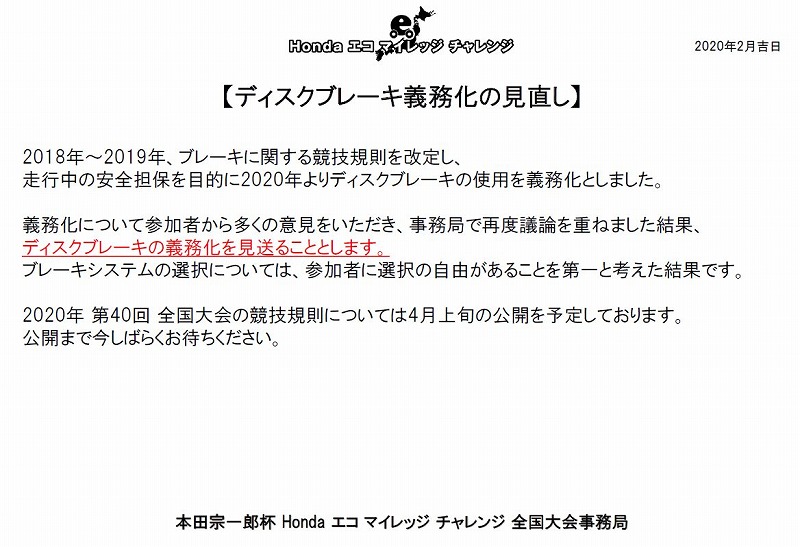

そうした中、2月21日になって、大会事務局から、「ディスクブレーキの義務化は見送る」との声明がなされた。「参加者から多くの意見をいただき、事務局で多くの議論を重ね増した結果」とのことで、キャリパーブレーキでもきちんと整備すれば安全性に特段の支障が発生するわけでもないことや、参加チーム数の漸減傾向が続いていて、参加のための新たなる障害になりかねないことからすれば、妥当な判断だったと思われた。

我が部としては、ディスクブレーキの制動力はシャシローラ上で試しただけだったので、実車走行時の効果はまだ測り知ることはできていなかったが、それでも、長年使用してきたVブレーキに比べると、「調整に要する時間は大幅に減りそうだ」と、シャシ担当が述べていたことから、ディスクブレーキシステムを使い続けることにし、折から製作中だったNP号Ⅳ用のそれも続行することに決めたのだった。 |

|

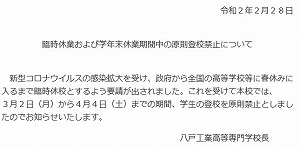

一方、この頃世間では新型コロナウイルスに関する報道が溢れかえっていた。2月27日になって政府から、「小中高校の3月2日からの臨時休校を要請する」との声明が出された。それに伴って本校でも、3月3日の終業式、18日の卒業式の中止や、3月2日以降、原則として学生の登校を禁止とする措置が相継いで打ち出された。

こうしたことから、RS号の1段減速化の評価実験、メイン回路の改良等の課題をこなすため、3月下旬に予定していた活動は白紙撤回せざるを得ず、4月中にお願いする予定だった三八五オートスクールさんの教習コースをお借りしての初の走行練習も断念せざるを得なくなったのだった。

さらに、3月下旬になると、東京オリンピックの延期や八戸市で感染者が発生したことなども報じられるようになった。こうなると、新学期が予定どおり開始されるのかすら危惧せざるを得なくなってきたのだが、4月3日になって、5日の入学式と6日の始業式は実施するものの、それ以降の学生の自宅待機と、4月20日からのオンライン授業の開始が発表された。

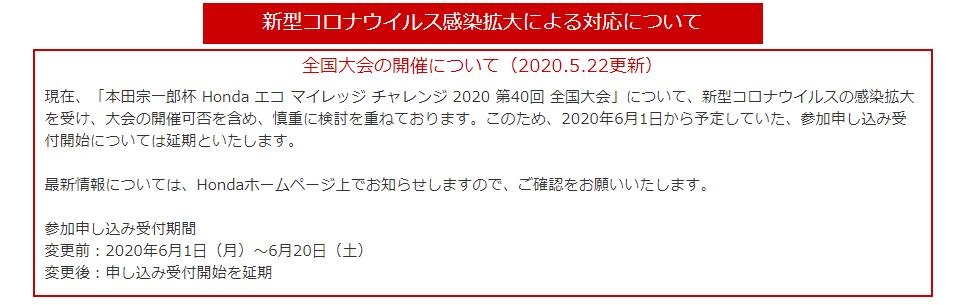

その後、4月7日には7都府県に対する緊急事態宣言が出された。4月16日にそれが全国に拡大すると、その翌日には大会事務局から、それぞれ6月6日、6月20日に予定されていた鈴鹿大会、もてぎ大会の中止が発表された。

|

写真をクリックすると大きくなります |

5月15日、全国大会事務局からのメールが届いた。「車両製作は間に合うか」などの質問が並記されたアンケート調査だった。それから1週間後、九州大会の中止と,全国大会の参加申し込みの延期が発表された。

6月8日になると、本校でも対面での通常授業が再開されたが、部活動禁止は継続されたままで、全国大会が実施されることになった場合の対処に焦燥感が募るばかりととなっていた。

|

写真をクリックすると大きくなります |

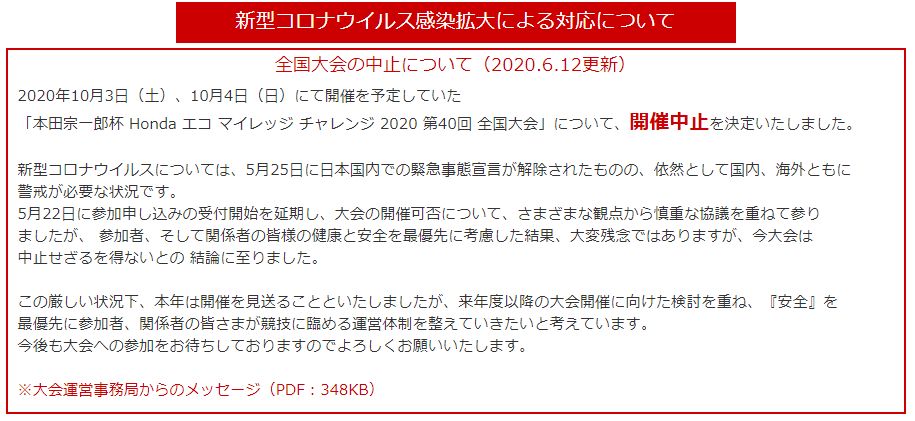

そうした中で、6月12日。遂に全国大会の中止が公表された。

最終学年の5年生のことを考えると断腸の思いだったが、次年度以降のことを想起すると、整備力低下に歯止めをかけるべく、5年生が引退するまでに確実に技術の伝承を遂行しなければならなかった。そのためには、開発途上のマシンを完成させて、10月上旬ぐらいまでに2~3回程度でも、走行練習を実施する必要があった。

ようやく部活動再開が認められたのは7月7日。実質的な活動時間は1時間程度と大幅に制約されていたが、分解されたまま約4ヶ月間放置されていたエンジンや後輪ハブの組立に取りかかるとともに、前年度にトラブルに見舞われ続けたメイン回路の改良作業にも着手した。この新型メイン回路の動作確認が終了したのは8月1日。その後、シャシローラテストを繰り返したのだが、トラブルは発生せず、耐ノイズ性回復という開発目的は達成されたものと判断された。、

|

|

この年、最初の走行練習は8月24日。場所は三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。本校では、2018年度以来校内での合宿が不許可となり、この年もOB会の皆さんの支援をもとに、市内のホテルを活用しての夏休み中の活動となっていた。

それはさておき、NP号Ⅳ、RS号とも相変わらずエンジンの整備不良から抜け出せないままでいたため、この日持って行ったのはNP号Ⅳのみ。実際走らせてみると、惰性走行性能はまずまずで、ディスクブレーキの効きが良いことも確認できたことは収穫だったが、燃料消費量はNP号Ⅳとしては過去最悪。エンジンの整備力低下がここでも露呈した形となった。しかも、走行練習の合間の整備中にもエンジン担当の不注意からマイコンを破損させてしまうなどのミスが続発して、走れない時間帯が多く、次期ドライバーのT君に運転してもらって、操縦方法を伝承するという意味も兼ねていた最大の目的は大きく損なわれたのだった。

もし、この年に全国大会が開催されていたら、2台ともリタイアか、完走しても従来の記録を大幅に下回っていたことは確かで、来年度までに整備力の立て直しを図らなければならないと思わされた一日だった。 |

|

2回目の走行練習は9月22日。燃料消費量は最悪の状態から脱することはできたものの、ベストには程遠く、惰性走行も情けない有様だった。唯一の収穫は、トラブルが少なく、次期ドライバーのT君の運転の習熟を図ることができたことだけだった。

この年の3月に4名の部員が卒業し、現5年生3名も翌年3月に卒業を控えている中、それを引き継ぐ4年生1名は休部中で、3年生も1名のみ。技術の伝承がきちんとなされるのか、我が部は過去最大級の危機を迎えていた。

|

|

この年最後の走行練習は10月18日。本当は全国大会決勝が予定されていた10月4日に合わせたかったのだが、その日までに改良作業が間に合わないことが確実となったため、この日に設定した次第。全国大会の代替として、この1年間の活動を評価する場として臨んだ走行練習だった。 過去、これ程遅い時期に八戸で走った経験はない。過去の全国大会を思い起こしてみると、この時期に開催されたことは幾度かあったが、八戸よりも遥か南のつくばや茂木でのこと。それだけに寒さが懸念されたが、午前中は晴天で暖かかったが、午後になると曇りがちになって、寒さが身に染みるようになってきた。 最初に走らせたのはNP号Ⅳ。T君とは別のもう一人の次期ドライバーS君に操縦に慣れてもらうべく走っている間は良かったのだが,ドライバーを昨年度までのドライバーY君に交代して、改良の効果を確かめようとした頃になると、空燃比制御がめちゃくちゃになり始めた。空燃比センサの異常が原因と思われたが、現場では対処しきれず、燃料消費量はNP号Ⅳとしては過去最悪レベルを記録し続けたのだった。 ただし、前回まではディスクブレーキ化したにもかかわらず、後輪ハブは暫定的な調整にとどまっていたため、惰性走行性能の悪化を招いていたのだが、2年前の全国大会直前に確立した我が部独自の整備基準に沿ってしっかり調整を行った結果、RS号も含めて惰性走行性能は回復し、次年度に繋がるデータを得ることができたのは幸いだった。 |