写真をクリックすると大きくなります |

4月5日、鈴鹿大会の競技規則が発表された。そこには、「自転車用ディスクブレーキの使用を強く推奨する。尚、2020年度大会より自転車用ディスクブレーキの使用を義務とする」とあった。我が部が出場している全国大会でも同様の規則改正が行われることは確実と思われたが、安全性の確保が目的であることは明らかであったので、異議を唱えるつもりは全くなかった。ただし、この規則改正に対応するには困難が予想された。

というのも、約1年半前のRS号設計時に、ディスクブレーキ導入を検討したことがあったものの、そのためには製作が極めて難しい自作後輪ハブを作り直すしかないという結論に達して、結局断念せざるを得なかった経緯があったからだった。しかし、義務化されるのであればそんなことは言っていられない。

自作後輪ハブを導入して約7年。いろいろと問題点も浮かび上がってきていただけに、併せてそれらを解消する目的で、改良の検討に着手したのだった。 |

|

この年の最初の走行練習は5月12日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。このコースを使わせていただけていなかったら、棚ぼたとは言え、前年度のクラス優勝はなかったことは確かで、改めて三八五オートスクール八戸校さんの長年に渡るご好意に頭が下がる思いに駆られた。 この日の走行練習の最大の目的は、昨年度の最終走行練習で余りにも情けない惰性走行性能に終始したため、その直後に導入して全国大会に臨んだものの、その効果を定量的に確認する機会がないままになっていた足回りの調整法の是非を問うことだった。このため,2台とも昨年度の全国大会仕様で臨んだのだが、最初に走らせたRS号は、昨年度の最終走行練習並みの惰性走行性能にとどまった。一方のNP号Ⅳは好記録を叩き出して、昨年度の全国大会でロギングしたデータから推察していた結果とも合致していた。 同じ調整法のつもりだったのに両者の間で大きな違いが出たのは整備担当者の官能評価に依存する部分が少なからずあったためだった。そこで、官能評価部分を廃して、次回の走行練習に臨むことにしたのだった。 一方燃料消費量は、ある程度調整が進んでいたNP号Ⅳはまずまずの出来だったものの、RS号は調整が不十分なだけでは説明できない程のレベルに陥って、その原因を探ることが急務となった。 |

|

2回目の走行練習は6月16日を予定していたが、その直前になってRS号のエンジンの組立ミスが発覚。さらに、ほとんどフルモデルチェンジに近い改良を加えたメイン回路の動作確認を行っていたところ、部員の不注意から、電源の逆接続が発生してしまい、主要な電子部品の多くが大破する事態に見舞われた。結局6月16日の走行練習は降雨のため中止となったが、我が部の整備力の低下を改めて突き付けられた形となった。

続く走行練習は6月30日の予定だったが、2日前の昼頃の段階で一日中降雨となる予報。心配する部員に顧問が、「照る照る坊主でも作ってみたら」と口にすると、過去に類例のない程多数の照る照る坊主が作成された。そうした祈りが天に通じたのか、走行練習当日は未明に雨が降ったものの、朝を迎えることには雨が上がっていた。

9時に練習場に到着し、まず行ったのは、水溜りの水の掻き出し。11時頃になってようやく路面のコンディションが回復すると、惰性走行性能の不振が続いているRS号を走らせた。しかし、足回りの調整を見直してきたにもかかわらず、結果は前回並みに留まった。

一方のNP号Ⅳは、新型メイン回路のトラブルから、まともに走行できるようになったのは14時頃。ところが、走り出したとたんに雨に見舞われてしまった。このため、この日の走行はNP号Ⅳの1回目の走行で打ち切りとなったが、その惰性走行性能は降雨の中としては上出来と言えた。

この日の走行練習には、2台ともほぼ白紙から足回りの調整をやり直して臨んだのだが、結果として前回に近いセッティングになってしまったRS号は不振、大幅にセッティングが変わってしまったNP号Ⅳは好調。前回の結果を見ながら微調整していくのが我が部の常だったのに、NP号Ⅳでは、前回の設定とは大幅に異なる仕様になってしまっていただけに、走行前には一抹の不安を持たざるを得なかった.にもかかわらず、好結果を記録したことは、調整法自体に問題はなかったことの証左と言えたが、RS号では効果が表れないことは大きな課題として残ったのだった。

|

|

この年3回目となった7月14日の走行練習では、2台とも新型メイン回路に換装して臨んだのだが、RS号では基板用コネクタの接触不良により、最初の走行中に回路がフリーズ。一方のNP号Ⅳでは初歩的なプログラムミスにより、点火用のIGBTなどが破損してしまって、たった1回の走行で走れなくなってしまった。

その後、基板用コネクタを付け直したRS号は走れるようになったものの、幾らセッティングを変えても課題の惰性走行性能は不振のまま終始した。

全国大会まで残る走行練習は3回のみ。ここ数年と同様、厳しい状況に追い込まれてきたのだった。 |

|

猛暑の中、夏学期の試験を終えると、8月9日から夏休み。

8月22日から活動を再開したが、この年も前年度に引き続き校内での合宿は不可。前年度から学校当局に善処を求めていたもののなしのつぶてで、結局OBの皆さんからいただいた浄財を原資にして、市内のホテル等を利用せざるを得なかった。

8月25日の走行練習では、2台とも惰性走行性能不良に見舞われた。しかし調整を繰り返していく中で、RS号は同じモノコック車両である先代のBG号の惰性走行距離の記録を更新してくれた。デビューからほぼ1年。不振が続いていて、設計や製作面で重大な見落としがあったのではないかと疑心暗鬼になっていただけに、感慨もひとしおだった。NP号Ⅳもセッティングをいろいろといじっていくうちに復調を見せてくれた。

このように最大の課題だった足回りの調整に明るい兆しが見られた一方で、エンジンは6月以来、深刻な不調に陥ったままで、この日も2台ともベスト時に比べて5%程度燃料消費量が増大していた。例年エンジンは、4~6月頃は不調で、全国大会が間近になってくると調子が上がってくるのが常だったが、この年は逆。整備し直してはシャシローラテストで試してきたのだが、新型メイン回路のトラブルも相俟って、不調の原因を特定することができないまま、全国大会を目前にして、エンジンの復調が最大の課題となってきたのだった。

|

|

9月1日の走行練習は、NP号ⅣのドライバーであるY君がインターンシップで不在だったため、2台ともRS号のドライバーが運転を担った。しかし、一日中運転を続けてくれたドライバーの奮闘にもかかわらず、2台とも惰性走行性能不良に見舞われ続けた。その上夕方近くになると、RS号は回路の動作不良により、まともに加速できなくなって、走らせることを諦めざるを得なくなる有様に陥った。NP号Ⅳは、この日こそ走れなくなることはなかったものの、事前のシャシローラテストでは相変わらず回路トラブルが頻発しており、果たして全国大会で完走できるのか、かつてない程の不安に見舞われていた。

走行練習後、惰性走行性能の不振は、前年度の全国大会直前に導入し、棚ぼたとは言え、NP号Ⅳに学生クラス初優勝グループをもたらしてくれた足回りの調整法を、この年に入ってからはきちんと実施していなかったことにあるものと判断された。このため、惰性走行性能に関わる全ての軸受を全て新品に換装し、調整をやり直すことにしたのだった。

一方、全国大会を目前に控えてもトラブル発生が続いていたメイン回路のトラブルがようやく解決したのは9月14日のこと。基板のはんだ付不良、コネクタの接触不良など枚挙の暇がない程不具合に見舞われ、ひとつひとつ対策してきたのだが、最後まで足を引っ張っていたのは、センサの接点の洗浄を怠っていたことにあったのだった。

新型メイン回路製作後最初のシャシローラテストはNP号Ⅳ用が6月16日、RS号用が7月11日。回路をモデルチェンジして、こんなに長期間トラブルに見舞われ続けたのは我が部として初めてで、この間、エンジンや足回りの調整に重大な支障をきたし続けていた。

それだけに、トラブルが解決できた安堵感はこれまで感じたことのない程のものだったが、残された走行練習は1回のみで、シャシローラテストを実施できる日も限られている。果たして、2週間後に迫った大会までにどこまで調整が進むのか、別の心配に駆られざるを得なかった。

|

|

そして迎えた9月16日の全国大会前最後の走行練習。

最初に走らせたRS号は惰性走行距離のマシン記録を更新する出来栄えを示したものの,走行を重ねるうちに10%程度惰性走行距離が悪化してしていった。NP号Ⅳは、きちんと整備ができた日に比べると5%程度悪化する記録を連発し続けた。このため、セッティングを変えていろいろと試そうとしていたのだが、午後2時頃になると、強い雨が降り始めて、結局走行練習を切り上げざるを得なかった。

以上のように、惰性走行性能は一定の回復を見せてくれたものの、一方の燃料消費量の復調の兆しは見られなかった。危機感が高まるばかりだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

全国大会に向けて、各部のオーバーホールを終えて、最終シャシローラテストに臨んでみると、NP号Ⅳの空燃比アンプが故障し、交換を余儀なくされたものの、テスト自体は順調に終えることができた。ところがRS号のテストを始めると、9月14日までに根治したものと考えていたトラブルが再発。大会出発の2日前の9月25日の段階で、加速が2回のうち1回は失敗してしまう有様で、全国大会での完走はほぼ無理だろうと思わざるを得なかった。ようやく原因がわかって、対策を決めることができたのは翌26日の昼頃のことだった。 翌27日、恒例の八戸駅前で記念写真。前年3月に卒業し地元企業に就職したHさんが、前年度に引き続き、八戸から同行して部員の輸送にご協力下さった。 心配の種は、大会初日の降水確率は10%だったものの、2日目は50%だったこと。しかし、私たちが学校を出る頃には30%まで下がっていた。 |

|

大会初日の朝は曇り空で冷やりとしていた。

回路等を取り付けるとシャシローラテストを行う予定だったが、先に載せたNP号Ⅳのテストを始める直前になって、シャシ担当の5年生Nさんが後輪のタイヤに異常を発見し、交換を主張したことから、いったん中止。RS号を載せ換えてテストをすることになったが、予定していた時刻から大幅に遅延していた。八戸出発前にはトラブル続発だっただけに、ここでトラブルが発生したら、対策する時間的余裕が取れないのではないかとの危機感が募る。

タイヤを点検してみると、格別換装すべきとは判断されなかったが、Nさんは大会前から、それまで気にしていなかったことを、やたらと気にして指摘するようになっていた。現役最後の大会に賭ける意気込みから、異常に神経質になっていたのだろう。 |

|

車検直前になると、日差しが強くなって、体感気温は急上昇した。 そうした中、NP号Ⅳの車検に進んでアッパーカウルを外すと、車検員の方はメイン回路を見つつ、「これはプロの仕事ですね」、「狙うは優勝ですか」。想定外の発言に恐縮したまま黙っていると、例年よりも丹念に調べられた上で、「電装系統が錯綜していてよくわからない」とこぼしながら,合格の判定をしていただいた。最後には、「3000km/Lを出して下さいね」と、我が部の身の丈には合わない過剰な励ましまでいただいたのだった。

一方のRS号も、丁寧な検査を受けたようで、「エンジン隔壁が小さいので、来年度までに修正するように」との指示を受けたものの、合格を得ることができたのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

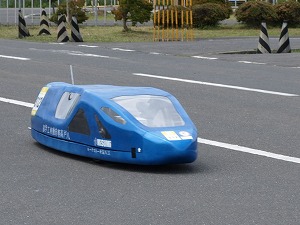

そして走行練習のスタート。

まず,NP号Ⅳが順調に滑り出していく |

写真をクリックすると大きくなります |

続いて、RS号もスタート。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号の惰性走行は、1周目のゴール横通過タイムを見る限り、余り好調ではないようだった。しかし、3年目のドライバーY君の的確な運転により、4周目のゴール横通過までに,規定走行時間に対する余裕時間は28秒。ほぼ事前の打ち合わせ通りのペースとなった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方のRS号は、3周目のゴール横通過までに,規定走行時間に対する余裕時間は68秒。サインエリアから自動停止速度を落とすように指示したものの、4周目にはかえって自動停止速度を大幅に上げる有様。

その後も、サインエリアからの指示に従うそぶりは見せなかったため、サインエリアは困惑に包まれていた。

|

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅳは約6.4秒の余裕時間でゴール。ぎりぎりを狙い過ぎた感があったが、ラップタイムを見ていると、よく考えながら運転していることが伺え、サインエリアでNP号Ⅳがタイムオーバーするとの危惧を持った者は誰もいなかった。 |

|

RS号は、平均時速25km/hという規定から算出される規定ラップタイムを一度も下回ることなく走り切った。まさに暴走。余裕時間は134秒だった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

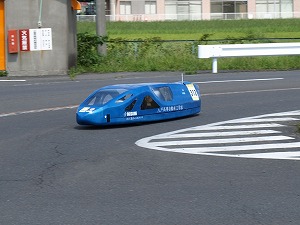

走行後燃料計測を終え燃費を算出してみると、NP号Ⅳは1729km/L、RS号は1555km/L。この年は、練習走行日の車両保管がなかったため、ゴール後速やかに走行データの解析に入ることができたのだが、それを基にして、2人のドライバーに事情を聴取していると、「NP号Ⅳが1位に入りました」との声。

大会初日の1位は5回目だが、我が部は長年、大会初日は良くて、2日目は惨敗ということを繰り返してきただけに、こんな記録で1位になっても少しも浮かれた気分にはならなかった。順位には興味がなく、リザルトを見に行ったのも解析が一段落してからのことだった。 |

|

そして迎えた大会2日目。

事前の予報では降雨が心配されていたが、この日の早朝の予報では、何とか持ってくれそうになっていてひと安心。 |

|

テントを立て、マシンに回路を取り付けていると、NP号Ⅳの後輪の回転を検出するセンサとフロント回路を繋ぐケーブルが破断しているのが見つかった。明らかに人為的なもので、前日の走行後、整備のため後輪を外した際に、コネクタを外さないまま、強引に後輪をシャシフレームから引き抜いたことが原因と推定された。

はんだ付して、ケーブルを繋ぎ直してみようとしたところ、コネクタが篏合できない。コネクタが大きく変形していたためで、ラジオペンチで修復を試みるが、全く進展はなかった。変形したコネクタの予備は持参していなかったため、出走できなくなるのではないかと真っ青になったが、予備用に持参していたケーブルに同じコネクタがついているものがあるのではないかと閃いて調べてみると、「あった!」

そのケーブルからコネクタを取り外して、後輪の回転を検出するセンサ用ケーブルに付け替えてみると、きちんと信号を検出することができていることが確認できて、ほっと安堵の胸を撫でおろしたのだった。 |

|

この日も、スタート前チェックに出発する頃になると、強い日差しに見舞われ、気温の急上昇が体感されるようになった。

そのスタート前チェックでは、前日同様、例年に比べると、丁寧に調べられた。NP号Ⅳでは、燃料配管を中心にして時間をかけてチェックされたが、検査員の方が黙ったままだったので、どこが怪しいと疑われているのか判断できなかった。最後になって、「この分岐(T)の先に着いているのは何ですか」と訊かれて,「燃圧センサです」と答えると、それで終了となったのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

それからまもなく、NP号Ⅳがスタート。 |

写真をクリックすると大きくなります |

RS号もそれに続く。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅳがゴールへの分岐付近を通過していく。この写真は5周目か6周目のものだが、アウトサイド側が周回コース、インサイド側がゴールに通じるコースとなる。

NP号Ⅳは、2周目のこの分岐付近で、アウトサイド側後方から走りこんできた高校生クラスのマシンが、インサイド側のゴールに繋がる通路に入ろうとして強引に前方を横切ったため、ブレーキをかけたものの、接触するアクシデントに見舞われていた。

接触によるマシンの損傷はほとんどなかったのだが、スタートして間もない時点での事故だっただけに、ブレーキをかけたことによる走行パターンの狂いの影響は尾を引き,決定的なダメージとなってしまったのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方のRS号は、ゴール横追加タイムの余裕時間が、6周目で33秒だった。RS号のドライバーは失態が続いていただけに、「余裕時間はぎりぎりを狙わず30秒ぐらいでも良いから」と指示してあったことからすれば、理想的な走りで、今度こそ前年度に開発したRS号のポテンシャルを測ることができるものと確信していた。

このため、6周目にこのままのペースでいくようにとのサインを出して、サインエリアから離れたときは、その後に起こることは想像だにしていなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅳは、前日の走行後、「そこまでぎりぎりを狙わなくて良いから」と指示していたこともあって、20秒の余裕時間でゴール。ブレーキをかけるアクシデントに見舞われながら、見事な操縦だった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

ところがRS号のドライバーは、最終7周目に入ると、前年度同様大幅に自動停止速度を落としてしまった。しかも、その落としたレベルが、大会前の事前の打ち合わせで、「後半、自動停止速度を落とすにしても、この位が限界だよ」と言っておいたのをはるかに超越していた。6周目にこのままのペースでいくようにとのサインを出していたことと考え併せれば、信じられない暴挙だった。

このためタイムオーバーするかもしれない危機に陥り、ゴール直前250mでエンジンを再始動せざるを得なくなって、ゴール時の速度は31.35km/h。余裕時間は9.6秒だった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

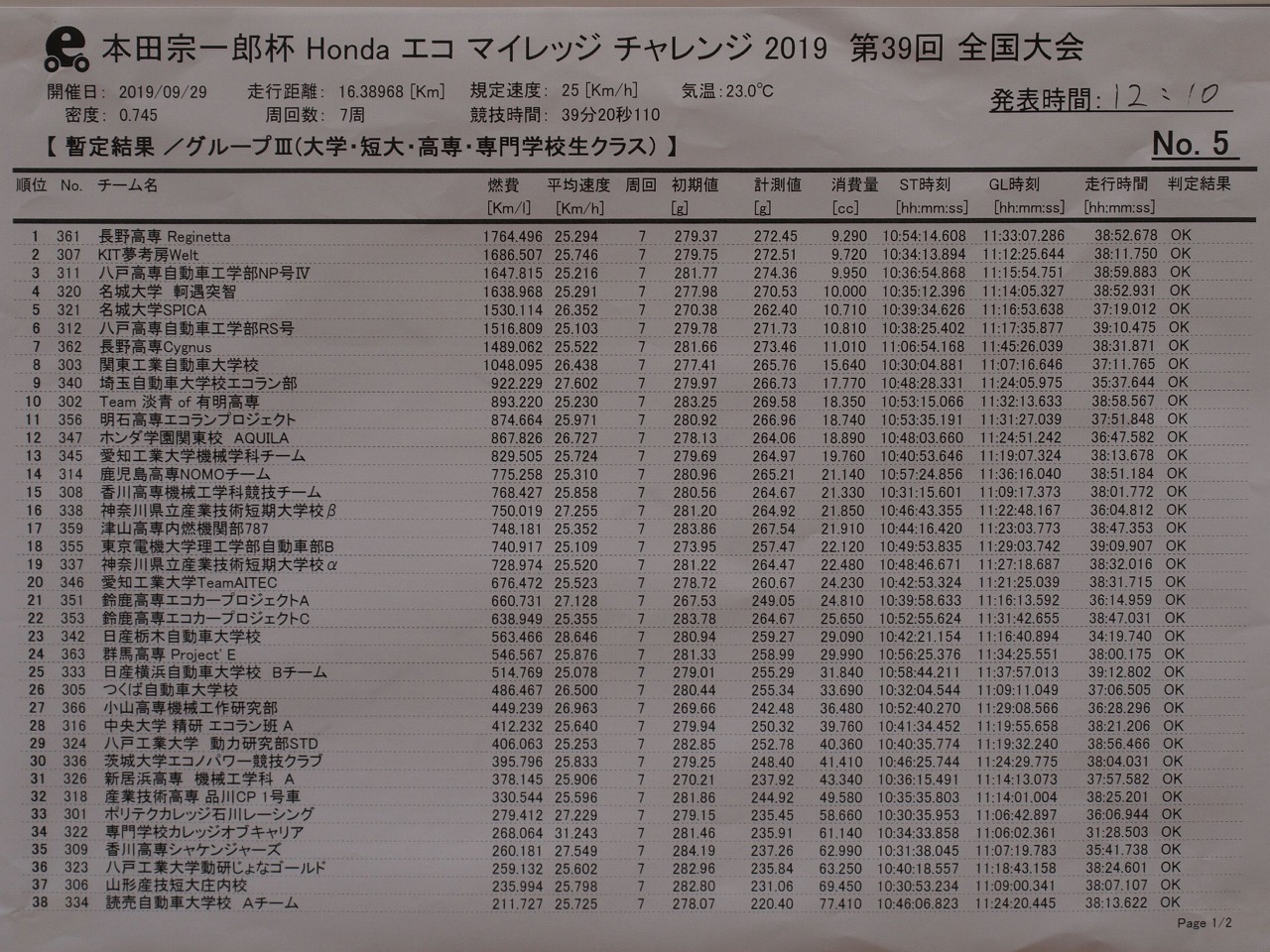

そして、結果発表。NP号Ⅳは1647km/Lで3位、RS号は1516km/Lで6位に終わった。いずれも前日から記録を落としていたが、NP号ⅣはアクシデントをドライバーのY君が的確な判断でカバーしてくれたのに比べると、RS号の結果は納得がいくものではなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

OBの皆さんを交えての恒例の記念撮影。 この写真に写っているのは7名ですが、12名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さり、部員の輸送や写真撮影にご協力いただいた他、寄付や差し入れも多数いただきました。特に広島や三重在住の方が遠路はるばる応援に来て下さったのは感激でした。

ありがとうございました。 |

|

そして表彰式。

前年度は悪天候のため室内での表彰式でしたが、この年は本来の表彰台に登る形式。2年連続で表彰盾を受け取ったNP号ⅣのドライバーY君(左から3人目)は、「参加者が多くて、昨年度よりも緊張した」と話していました。

それを見ていて、日頃順位など気にしていないものの、やはり表彰台はいいものだと痛感させられました。記録は物足りないものでしたが、Y君の冷静沈着な操縦がなければ、この記録に程遠いものしか出せなかったことは確かです。そういった意味で、私たちからだけでなく、多くの参加者からY君が祝福を受けていることに、ありがたいものだと思わされた次第です。 |