|

そうした中で、2月28日にはロアパネルの加熱成型。 BG号のときはウェット成型だったのを、NP号ⅢやNP号Ⅳに引き続き、プレプレグ使用に改めたこともあって、離型段階の重量はBG号比で約2/3。仕上がりも良好だった。 |

|

ロアパネルの加熱成型を終えると、NCフライス盤に取り付けての穴加工。 8年前のBG号開発時とは、NCフライス盤も代替わりしていて、テーブルに取り付ける作業には苦労したものの、卒業を間近に控えたH君が奮闘してくれて、3月中旬までに無事完了させることができた。

ただし、4月に入ると設計者が穴加工の指示を忘れていた箇所が見つかって、H君の後輩たちに加工を任せて大丈夫なのかと心配させられたが、彼らは見事にその職責を果たしてくれたのだった。

1年前のNP号Ⅳ製作時には、製作技能の低下に目を覆いたくなる程だっただけに、部員たちの成長ぶりには目を見晴らされた。

|

|

3月10日には、アッパーカウルの加熱成型。 ロアパネルに引き続き良好な出来栄えで、部員たちの表情も明るい。 |

|

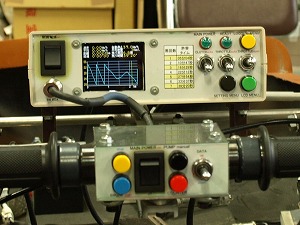

我が部の総合電子制御回路は3分割されているが、このうちメイン回路と圧力制御回路はケース、コネクタとも防水仕様になっていた。しかし、フロント回路はコネクタこそ防水仕様だったが、ケースとスイッチはそうはなっていなかった。降雨時にフロント回路のケースに雨水が侵入して動作不良になることは考えにくかったが、スイッチに水がかかって接触不良に陥る可能性は否定できず、降雨時やそれが予想される場合には、フロント回路をビニール袋で覆うその場しのぎで対応せざるを得ず、長年の懸案となっていた。

そうした中で、新型RS号の開発に当たって、操作性やドライバーの視界改善のため、フロント回路を改良することにした。走行中にドライバーが操作するスイッチをハンドルの根元に集めるとともに、スイッチを防水化するというものだが、NP号Ⅳにも転用することにし、一足先に完成したNP号Ⅳ用で動作を確認することかできた。 |

|

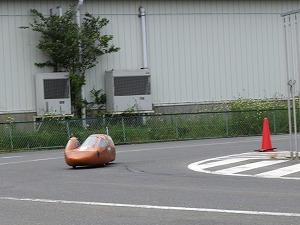

この年の最初の走行練習は4月22日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。

走らせたのはNP号Ⅳ。前年度に開発したものの、完成が遅れたことと、天候にも恵まれなかったこともあって、走行練習は2日間しか実施できず、足回りの調整が不十分なまま全国大会を迎えざるを得なかった。ただし、幾ら調整不足とは言え、走行練習での惰性走行性能の余りのふがいなさに、設計や製作に致命的な欠陥があるのではないかとの声も当時の5年生から上がっていた。全国大会では、その上に致命的なエンジン整備ミスも重なって、惨敗としか言いようがない結果に終わっていた。

それだけにこの日の走行練習に対する期待は大きかったのだが、先代のNP号Ⅲが保持していた練習場における惰性走行距離のベスト記録にほぼ肩を並べる記録を連発し続け、欠陥車との指摘を吹き飛ばしてくれたのだった。 |

|

2回目の走行練習は5月13日。

相変わらずRS号の製作に追われる日々が続いており、エンジンは前回の走行練習からほったらかしのままで、後輪のセッティングをわずかに変えて臨んだのだったが、惰性走行性能は前回を上回る出来で、練習場における惰性走行距離のベスト記録を2年ぶりに更新してくれた。 そのこと以上にうれしかったのは、前回も含めて惰性走行距離のばらつきが著しく減少していたこと。一日走り続けていれば、風向き等の変化により、どうしても惰性走行距離はばらついてしまうのは仕方がないと判断していた。また、良好な結果を得た日と同仕様で臨んだ次の走行練習日に、惰性走行性能が不調に陥ったこともしばしば経験してきており、我が部のマシン構造、あるいは整備方法のどこかに穴があるのではないかとの疑いも捨てきれなかった。にもかかわらず、この2日間の惰性走行距離は驚くべき再現性を示してくれたのである。

長年の懸案が解決した形となったが、こうした結果がもたらされた要因については様々想起されたものの、あくまで推定の域を出ず、今後の走行練習で特定していくことにしたのだった。 |

|

さて、RS号の開発は5月に入って、サンドイッチパネルの接着工程に入ったものの、接着するパネルの加工が遅々として進まなかった。このため、接着作業は先送りして、塗装を優先することに方針転換したのだが、いよいよ仕上げという時期となった6月中旬になると、梅雨入りして作業がなかなか進まなくなった。

そうした中、6月17日の3回目の走行練習が迫ってきた。製作作業に追われていて、整備作業は直前になって取りかからざるを得なかったのだが、エンジンは深刻なオイル漏れに見舞われ、シャシはアライメント調整に難航するなど、走らせることができるのか危ぶまれる状況に陥った。

何とか修理や整備を済ませ、走行練習当日を迎えたのだが、梅雨入りして長らく続いていた雨も上ってくれ、久しぶりの晴天に恵まれた。前回の走行練習では後輪のセッティングについて有益なデータを得ることができたので、この日はその結果を前輪のそれに援用してみることが主眼としていたが、足回りの整備不良から、まともなデータを取ることができるようになったのは15時過ぎ。ただし、エンジンは復調したものの、惰性走行性能は記録は奮わないまま終始して、目的を達成できないまま撤収せざるを得なかった。

その後の点検で、惰性走行性能が不調だったのは後輪ハブの整備ミスが原因だったことが判明したが、梅雨の最中の好天を活かすことができなかったのは残念だった。

|

|

6月の最終週になって、ようやくRS号の接着作業を再開した。7月7日にはサンドイッチパネルのうち主要な部品の加工が完了し、9日にはその接着が完了した。 ただし、接着しなければならない部品のうち未加工品はリブ等の補強材だけとなったものの、操舵系統や制動系などの部品はまだ揃っていない有様。

その上、4回目となった7月16日の走行練習ではNP号Ⅳの惰性走行性能が極度の不振。練習中に単純な整備不良箇所が見つかって、それを修正したもののベストには程遠い結果に終始した。

新型RS号の開発遅延だけではなく、NP号Ⅳの不振まで重なって、2ヵ月半後の全国大会に向けて危機感は深刻になりつつあった。

|

|

その後、2週間の定期試験期間を挟んでRS号の製作作業を再開したが、そこで判明したのは最重要のハンドル支持パネルの接着位置が大幅に狂っていたいたこと。最悪の場合ドライバーが乗車できなくなったり、操舵機構が機能しなくなる可能性まであったのだが、ぎりぎりで大事には至らなかったのは不幸中の幸いだった。

そして、ようやくRS号の全てのサンドイッチパネルの接着を終えたのは8月8日。翌日から、部品の仮組み付けを開始し、夏学期最終日の8月10日には完了させることができた。

2015年12月に製作に着手しながら、途中にNP号Ⅳの開発が急に割り込んできたこともあって、前例がない程開発が遅れ、完成までに要したのは2年8ヵ月。それだけに、組み付けが無事終わった時の安堵感は、過去のいずれのマシン開発時よりも数段大きいものがあった。

ただし、全国大会までに残された走行練習は3回のみ。足回りの最適化を図ることができるのか、不安は尽きなかった。 |

|

お盆休みを終え、8月21日から活動再開。ただし、例年のように校内での合宿を開始したわけではなかった。7月上旬に、夏休み中に校内で合宿する場合は一人一泊当たり6000円弱の負担をしなければならないことが学校側から通告され、余りの高額さに運動部も含めて対応できず、この年の校内での夏合宿は全廃となった。

主要な大会を終えた運動部はともかく、我が部はこれから全国大会を控える立場なので、校内で合宿できないのならば、別の宿泊先を確保しなければならない。しかし、地元ホテル等の宿泊費は夏休み中とあってどこも高騰しており、廉価な宿泊先を見つけるのに奔走しなければならない日々が続いた。また、部員の負担額を抑制するため、合宿者を絞りこむとともに、OBの皆さんからいただいている寄付をその補助に回すことにしたのだったが、想定外の多額の出費に、全国大会後の開発経費が足りるのか不安にならざるを得なかった。

こうした経緯を経ての活動再開だっだのだが、この年は全国各地で最高気温が40℃を超える記録的な猛暑に見舞われていたものの、ここ八戸ではお盆期間に猛暑は収まっていた。しかし、活動再開後は猛暑が復活し、8月26日に予定されていた初の走行練習を前にして整備も暑さとの闘いとなった。

そうした中で、8月21日にはフロントスクリーンの製作完了、8月22~23日には実習工場の定盤に載せてキャンバー調整。それが終わると、様々なテストが続いたが、シャシローラテストでは、先代BG号の前年度全国大会直前の燃料消費量を約10%悪化させる不振を見せたが、原因を探るための時間的余裕は残されていなかった。

|

|

そうして迎えた8月26日。事前の予報から降雨の確率は皆無と判断していたのに、練習場に着いた頃から時折小雨がパラつき始める。1回目のデータ取りの最中、雨が強くなってきた。走行はそのまま継続したが、惰性走行距離は先代のBG号と同レベルに留まった。雨が上がってからの2回目の走行でも同様だったため、あちこち点検したところ、ハブの調整が杜撰だったことが判明した。そこで調整をやり直したのだが、時間不足のため、調整しきれないまま、この日の走行練習を終了せざるを得なかった。 全国大会まで残された走行練習は2回のみ。雨のためNP号Ⅳの走行を諦めたことに加えて、合宿者を絞り込まざるを得なかったも相俟って、前途に暗雲が立ち込めてきた。 |

|

9月3日の走行練習は、事前の予報で降雨を覚悟していたのに、早朝から快晴。 まず、足回りの調整をゼロからやり直したRS号を走らせたが、惰性走行性能は前回並みにとどまった。エンジンも,整備の主力メンバーがインターンシップ等で不在だったため、前回走行練習から手を入れることなく臨まざるを得ず、数年前に戻ったかのような燃料消費量を記録し続けた。

一方のNP号Ⅳも、惰性走行は7月16日と同レベルの不調のままで、その上エンジンまで絶不調。

せっかくの好天を活かしきれないまま終わったのだった。 |

|

全国大会前最終となった9月17日の走行練習では、NP号Ⅳが過去最良レベルの燃料消費量を記録したのが唯一の収穫で、NP号Ⅳ、RS号とも惰性走行性能の回復は見られなかった。

練習後の調査で、不振の原因がハブの調整不良にあることが判明したので、全国大会に向けてハブの調整方法を抜本的に見直すことにした。全国大会までに走行練習は最早なく、新しい調整方法の是非を評価する機会は残されていなかったので、冒険とも言えたが、惰性走行不良を打開するためには賭けてみるしかなかったのだった。

|

|

全国大会を目前に控えて、オーバーホールを終えたエンジンをNP号Ⅳに搭載してみると、カムシャフトの回転を検出する近接センサのエラーが多発した。このため調整作業を繰り返していたのだが,全国大会出発の前日である9月27日の朝8時半頃、近接センサを支える自作のサイドカバーが大破してしまう事故に見舞われた。

その瞬間、NP号Ⅳは出走させられないかもしれないと覚悟したのだが、2014年度まで使用していた旧部品が見つかったことと、エンジン担当の懸命な復旧作業によって、午後2時頃にはエンジンを回せる状態になった。しかし、空燃比制御は荒れ放題で、その原因が点火プラグにあったことを突き止められたのは午後6時半頃のことだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

翌9月28日。恒例の八戸駅前での記念写真。この3月に卒業し地元企業に就職したばかりのHさんが、八戸から同行して部員の輸送にご協力下さった。

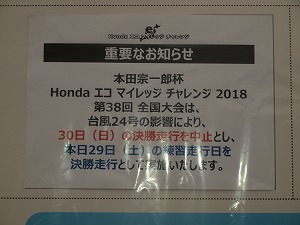

天気予報を見ると、秋雨前線の影響で事前の降水確率は、大会初日が60%、2日目が90%。その上、台風24号まで接近してきていて、大会を無事乗り切れるのかはもとより、大会後に八戸まで辿り着けるのかが心配になる状況だった。 |

|

大会初日。会場に着いてみると、一足早く到着していたOBの皆さんから、「台風接近のため、今日が決勝になりました」と知らされる。

26回目の出場にして、こんなことは初めてで、戸惑いもあったが、過去10年以上、大会初日は良くて、2日目に惨敗する経験を幾度となく味わってきたことから、我が部にとってはアドバンテージになるかもしれないとの思いもよぎった。

ただし、新型RS号のドライバーは新人。練習走行を経験しないままいきなり決勝では、沈着冷静な運転は望めないのではないかとの不安も同時に抱いたのだった。

|

|

断続的に小雨が降り続く中、順調にシャシローラテストを済ませ、スクリーンへの撥水剤塗布も完了。さらに、エンジントラブルのため、地元でテストを行う暇がなかったNP号Ⅳの脱出テストも遂行することができた。 |

|

グループⅡ(高校生クラス)の車検が長引いたため、グループⅢ(大学・短大・高専・専門学校生クラス)のそれは、大幅に遅延して始まった。NP号Ⅳはスムーズにクリアしてピットに戻ることができたが、ピットに残っていた部員から、「オフィシャルから早く燃料供給に行って下さいとの指示がありました」と聞かされ、あわてて公式燃料タンクの受け取りに向かう。RS号はブレーキテストで不合格となり、再車検で合格となったため、慌ただしさは一層ひどかった。

車検が遅延しているのならば、公式燃料タンクの受け取りや、それを取り付けてからのスタート前待機エリアへの集合時刻も遅らせる判断があっても良かったのではないか。公式燃料タンクは、燃料チューブを篏合する部位の外径がまちまちなため、燃料漏れを防ぐのに、かなりの時間を費やされる場合がある。安全性確保のためにも、大会事務局には善処をお願いしたい。

|

|

NP号Ⅳに公式燃料タンクを取り付けて、改めてマシンを点検してみると、早朝に装着されていた後輪泥除けが、後輪に接触しかねないことが判明し、調整を試みるが、いっこうに埒が明かない。全ては大会前の確認作業の杜撰さに起因していた。

しかし、確認スタート前待機エリアへの入場時刻が迫る中、暖機運転すらできないのでは前年度の失敗の繰り返しになってしまう。このため、後輪泥除けを取り外すことに決めた。

|

|

スタート前待機エリアに進んだ頃は小雨は断続的だったが、グループⅢの出走が始まる頃には間断なく降りしきるようになってきた。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

そして、NP号Ⅳがスタートラインに着く。フラグが上がって、エンジンを始動するが、マシンは走り出さない。スイッチ操作のミスが気がついたドライバーは、いったんエンジンを停止させた上で、スイッチを入れ直して再始動。今度は無事に走り出したが、この間の6秒余りの遅延に、最後まで苦しめられることになった。

また、スタート前にかなり待たされたこともあって、スタート時のエンジン温度は、普段のシャシローラテストや実車走行練習のスタート時に比べて約20℃も低下しており、燃費に悪影響を及ぼしていた。

|

写真をクリックすると大きくなります |

一方のRS号は、燃料微調整段階でエンジンの始動ができなくなった。原因は短時間で突き止められそうもなかったため、アイドリング時の燃料噴射時間を増やして対応したのだが、八戸出発前のドタバタ劇に加えてのトラブルに、新人ドライバーのM君の動揺は少なからぬものがあったと推察された。 |

写真をクリックすると大きくなります |

写真ではわかりにくいが、スタートして間もなく、第1サインエリア前のホームストレートは完全にウェットになった。その影響もあったのか、NP号Ⅳは、規定走行時間ペースぎりぎりの走行が続いた。6周目を終えた時点では、規定走行時間ペースを8秒も上回る有様。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方のRS号は、自動停止速度を高めに設定してスタートしていたこともあって、5周目終了の時点で43秒の余裕を持っていた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅳは、前年度の苦い経験を活かしたドライバーY君の的確な運転により最後の周回を乗り切って、約10秒の余裕でゴールした。

一方のRS号は、6周目に余裕時間を削減しようとして、新人ドライバーのM君が極端に自動停止速度を落としたことが仇となって、76秒もタイムオーバーしてしまった。この日が、練習走行日だったらと、悔やまれた瞬間だった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

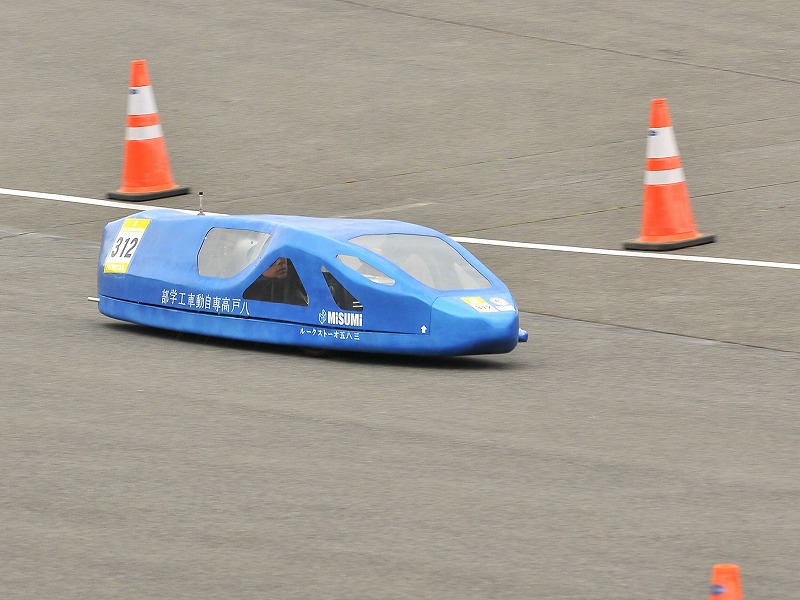

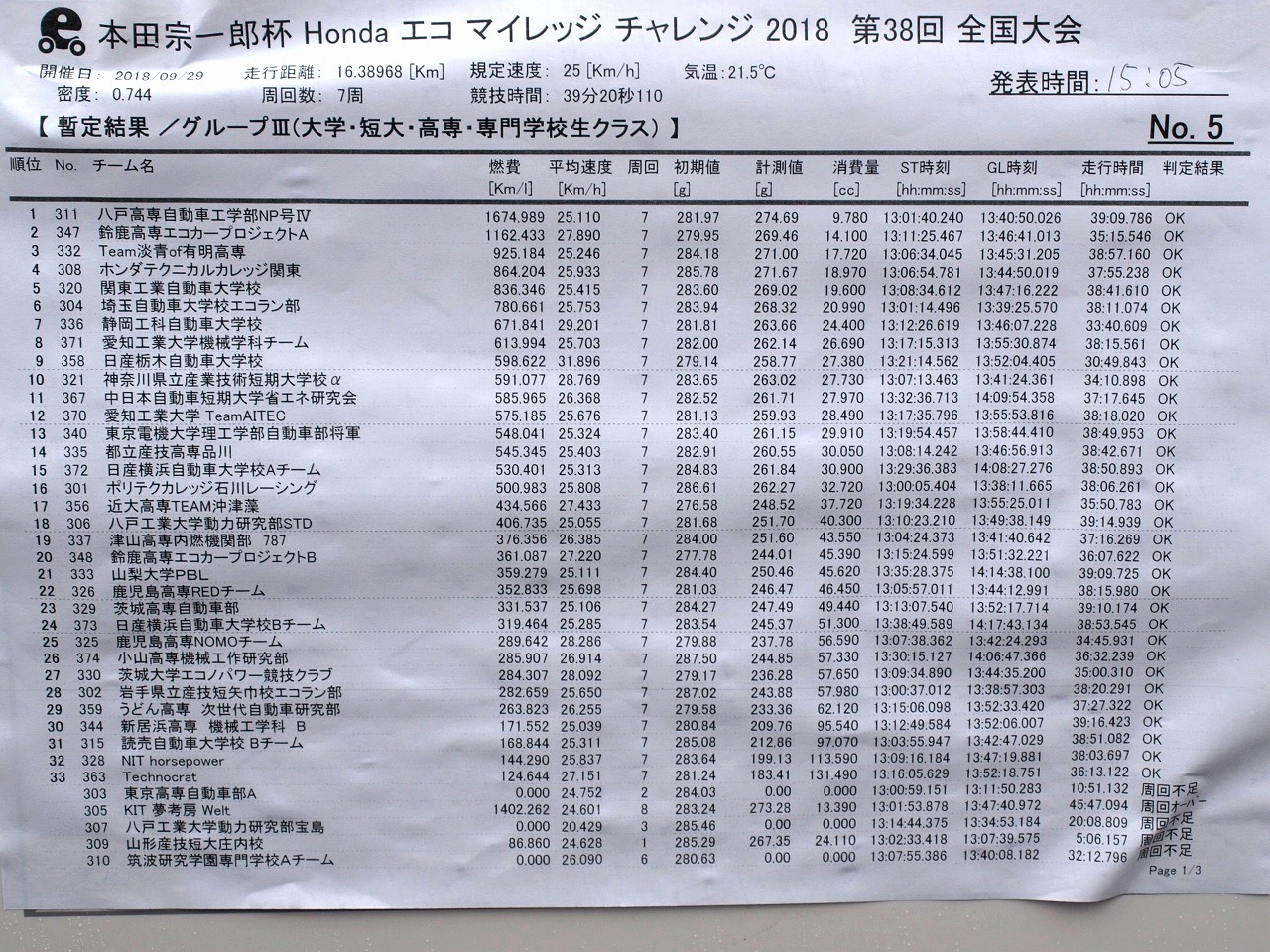

走行後燃料計測を終え燃費を算出してみると、NP号Ⅳは1674km/L、RS号は1467km/L。またしてもチーム記録の更新を果たせなかったことから、ピットには重苦しい空気が漂っていた。 そうした中、いち早くリザルトを確認したOBのHさんが、「1位です」と駆け込んできた。NP号Ⅳの記録では良くても5位か6位ぐらいにとどまるものと思っていただけに驚愕するばかりだったが、リザルトを見に行くと、全般的に記録は低迷しており、想像以上に小雨の影響が大きかったことを思い知らされた。また、2008年度以来、グループⅢの優勝を分け合ってきた名城大学さんと金沢工業大学さんの3台がタイムオーバーや周回オーバーで失格していたことも判明した。特に、前年度優勝の名城大学さんが1757km/Lながら17秒のタイムオーバーだったための初優勝だったことがわかったときには、棚ぼただと思わざるを得なかった。 なおこの年は、3位までを初めて高専チームが占めた。高専に関わる者として嬉しくないことはなかったが、我が部の優勝も含めて、名門チームの失格によるところが大きく、高専チームのレベルが上がったためと断言できないところに虚しさが残った。 |

|

従来の表彰式は、全グループの結果が確定してからまとめて行われる形式がとられていたが、この年は、グループ毎の正式結果が確定する都度、個別に行われるように改められた。風雨が強まる前に少しでも早く競技を終えたいとの主催者の意図から出たものだろうが、臨機応変の方針転換には賛同できた。場所も、降雨を避けるため屋内となって、「表彰台に上る」という形ではなかったのは残念だったが、こうした状況では仕方がなかっただろう。

表彰式でNP号ⅣのドライバーであるY君(左から4人目)は、満面に笑みをたたえて第1位の盾を受け取った。それを見ていて、嬉しくはあったものの、極めて醒めている自分に気がついた。棚ぼたの件もあったが、日頃から順位のことなど口にしたことがなく、チーム記録の更新、そして2000km/Lを突破することを目標にしてきただけに、1674km/Lという低調な記録で優勝しても、素直に喜べなかったのである。

ただし、大会出発前日の朝にNP号Ⅳのエンジンの重要部品が大破したにもかかわらず、マシンを完走させることができたのは、エンジン担当のチームワークの賜物だった。我が部のエンジン担当の開発力や整備力は2010~2012年度頃がピークだったが、この2年間はマシンの製作に追われたため、整備力は急激に低下していた。それを5年生のN君の抜群のリーダーシップのもと、チームワークで補った姿を目の当たりにしていただけに、この点に関しては本当に誇らしい気持ちだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

表彰式を終えると、その場をお借りしての記念写真。

現役部員だけ写っていますが、2日目に来る予定だったのに、大会が初日だけで終わることを聞きつけ、急遽駆けつけて下さったOBの方もいらっしゃって、改めてOBの皆さんの温かいお気持ちに胸が熱くなった大会でもありました。ただし、初代JT号を設計製作し、毎年のように応援に駆けつけて下さっていたSさんが、この年は珍しく所用で欠席されており、優勝の瞬間をお見せできなかったことが心残りとなりました。 |