|

大会終了後、まず梃入れしたのは、本校チーム初となったCFRPモノコック車両であるBG号の後継機のRS号の設計作業。我が部では3年周期で新型車両を開発することを基本としていたので、後継機のデビューは本来2016年度となる予定だった。しかし、諸般の事情でその設計は遅れに遅れ、ようやくオス型の製作に着手したのは2015年12月のことで、2017年度のデビューを目標にせざるを得なかった。 |

|

一方、2台の現行マシンのエンジンは、いずれも2015年の初頭に深刻なトラブルに見舞われて、その対策に追われ続けていた。大会直前までにはほぼ復調させることができたものの、完調させたと言えるまでには至らなかった。

そこで、大会後に実験を繰り返したところ、何とか11月下旬になって、原因を突き止めることができた。ただし、その対策には試行錯誤を要し、部品の改良仕様が固まったのは、2016年6月まで持ち越されることになった。

そうした渦中で行われた2016年度最初の走行練習は5月15日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。

エンジンの改良は途上だったものの、ほぼ仕様が固まりつつあったため、NP号Ⅲは、練習場における燃料消費量のベスト記録並みを記録し続けるとともに、シャシに補強を加えた効果があったのか、惰性走行距離もベスト記録を更新することができた。しかし、BG号は燃料消費量、惰性走行距離ともに前年度並みに留まり、課題が残る形となった。 |

|

カウル製作経験者が乏しい状況で、RS号のオス型製作作業は遅れに遅れた。ようやく、スタイロフォーム工程が終了したのは6月3日。過去、類例のない遅延ぶりで、2017年度のデビューを目ざす上で厳しい状況に追い込まれた。 |

|

2回目の走行練習は6月12日。前回の走行練習では準備不足から、足回りの整備は暫定的なレベルにとどまらざるを得なかったのだが、この日は万全の準備を整えて迎えることができただけに期待は大きかった。しかし、BG号はいつも並みにとどまり、NP号Ⅲに至っては久しぶりに低調な出来にとどまった。

走行練習後しばらくして、NP号Ⅲが低調だったのは、前輪操舵系統の部品が変形して、ガタが発生していたことよるものだったことが判明したが、まもなく迎える6月26日の走行練習までに部品を再製作する時間はなく、走行練習に持っていくことは断念せざるを得なかった。 |

|

このため、6月26日の走行練習はBG号のみの走行となったのだが、とんでもない強風にさらされて、とてもまともなデータを取ることができる状況にはなかった。このため、午後3時前には撤収を余儀なくされた。ただし、強風の中とは言え、この日のBG号の惰性走行は、前年度に足回りの整備法を見直してからは遭遇したこともなかった絶不調。

続く7月31日の走行練習では、2台とも惰性走行は絶不調のまま。いろいろ試行錯誤を繰り返しても原因がつかめなかった状況の中で、NP号Ⅲを撤収させる時間になって、シャシ担当が、今年度2回目の走行練習からハブの整備基準を変えたことが原因かもしれないと言い出した。そこで、整備をやり直したところ、BG号はいつも通りの惰性走行性能を取り戻すことができた。

猛暑の中、軽い熱中症に見舞われた部員も出た中で得られた大きな収穫だった。 |

|

お盆休みを挟んで迎えた8月28日の走行練習。2日前まで残暑が続いていたのに急に冷え込んで、最高気温は19.8℃。しかも、朝から霧雨が降り続いて、寒さに拍車をかけた。ただし、路面はドライのままで、フロントスクリーンに付着する水滴も走行に支障をきたすほどではなかったのは幸いだった。

この日の走行練習にはハブの整備をやり直して臨んだのだが、NP号Ⅲの惰性走行性能は、前回よりも回復したものの、ベストには程遠い出来に終始した。

一方のエンジンはと言えば、前年末以来進めてきた改良の総仕上げとして取り組んでいた燃料噴射制御の見直しが功を奏して、NP号Ⅲは過去最良の燃料消費量を安定して記録し続けた。ただしBG号は直前に噴射弁のトラブルが発覚したものの、それを対策できないまま走行練習に臨まざるを得なかったため、燃料消費量は奮わなかった。

全国大会まで約1ヵ月。NP号Ⅲの足回りとBG号のエンジンが課題であることを突き付けられた走行練習だった。 |

|

続く9月11日の走行練習では、2台とも惰性走行が奮わないまま推移した。その挙句14時頃には、NP号Ⅲが、操舵系統の部品の破損に起因して、カーブを曲がり切れずにコースアウトする事態が発生。破損したのは、エコラン初参戦時以来ほぼ同一仕様で、長年トラブルもなく実績を積み上げてきていた部品だったが、それゆえに点検時の慢心があったのかもしれない。ドライバーが打撲で済んだのは不幸中の幸いだったが、我が部としては、マシンの不具合による事故は初めてのことで、部内は沈痛な雰囲気に包まれた。

一方のマシンの方は、カウルのフロントノーズ部やシャシフレームのフロントオーバーハング部に大きな損傷を受けており、3週間後に迫った全国大会までに修復することは無理と判断された。

|

|

全国大会前最終となった9月19日の走行練習では、BG号のみの走行となったが、NP号Ⅲで破損したのと同一仕様だった部品を製法を改めて作り直して臨んでいた。結果はBG号としては良好だったが、NP号Ⅲに比べると、一割以上燃費記録が劣ったままだった。

その最大の原因は、BG号の惰性走行性能が物足りないためだったが、この期に及んではそれを改善することは容易ではなかった。そこで、全国大会に向けて、少しでも燃費性能を向上させるべく、台上試験で優位に立っていたNP号ⅢのエンジンをBG号に載せ換えることにしたのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

9月30日、全国大会へと出発。

事前の天気予報では2日間とも降水確率が高めで、次第に低下しつつあったものの、降雨のないことを祈るばかりだった。 |

|

大会初日の朝。 雨が降りしきる中、ホテルを出発したが、会場に着いても止む兆候は見られなかった。 |

|

このため、事前に雨対策は施してきたものの、会場でしかできない撥水剤の塗布作業に追われる。、 |

|

車検を受ける頃になると、雨は上がっていた。

この年の車検の特徴は、ドライバーの装備について丁寧にチェックされたこと。我が部の前に車検を受けていたチームは、グローブに穴が開いていることを指摘されて大慌てしていた。かくいう我が部も、ヘルメットについて不合格の通知を受けた。

競技規則に適合していることを確認して購入したはずなのに、そんな馬鹿なという思いもあったが、再車検を申請すると、スムーズに通過することができた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして,練習走行。

暖機運転が終了していないのに、早く燃料微調整に進むようにせかされたため、スタート時のエンジン温度は通常よりも10℃程度低いままだった。

また,スタート直後の本線との合流地点では、本線を走行していたマシンがイン側にかなり寄ってきたため、ブレーキをかけざるを得ず、出足から躓いた感があった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

しかし、新人ドライバーのSS君はすぐに走行パターンを立て直し、順調に周回を重ねていく。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして、ゴールへ。 |

写真をクリックすると大きくなります |

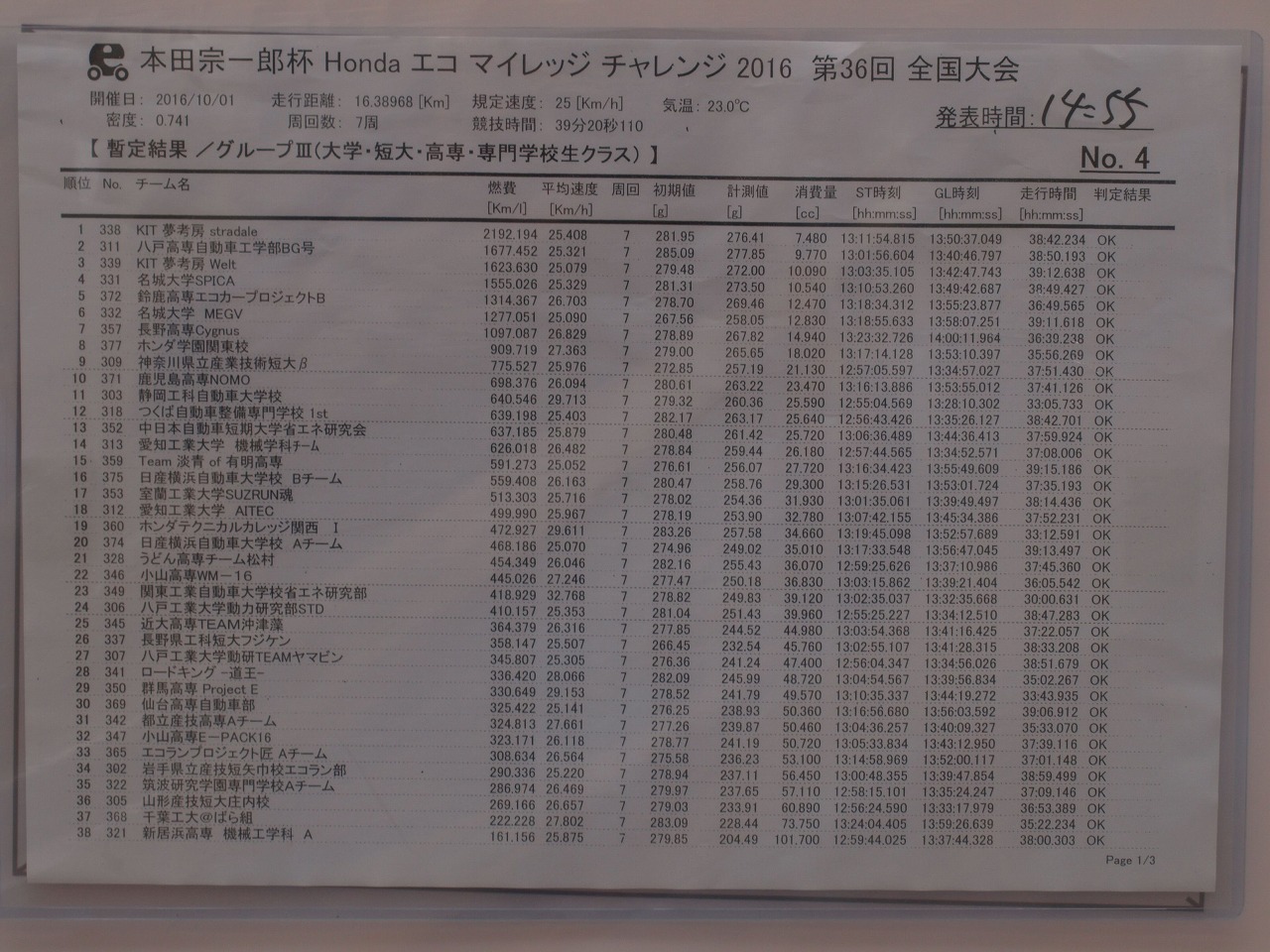

結果は1677km/Lで、グループⅢで2位。 |

|

大会2日目は曇りの予報だったが、早朝から晴上り、気温がぐんぐん上昇していった。 |

|

スタート前チェックも難なくパス。 |

|

スタート前燃料微調整。

我が部のマシンは伝統的にドライバーの右後方に燃料タンクを設置していたが、この年からBG号では左後方にレイアウト変更していた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

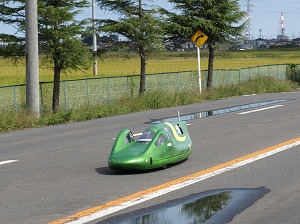

そして、スタート。 |

写真をクリックすると大きくなります |

気象条件が良かったためか、惰性走行性能は良好で、順調に周回を重ねていく。

ただし、前日同様、ぎりぎりまで攻めきれなかった感があり、余裕時間40秒でのゴールとなった。もっとも、ドライバーが新人だったことを考えれば、大健闘と言えた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

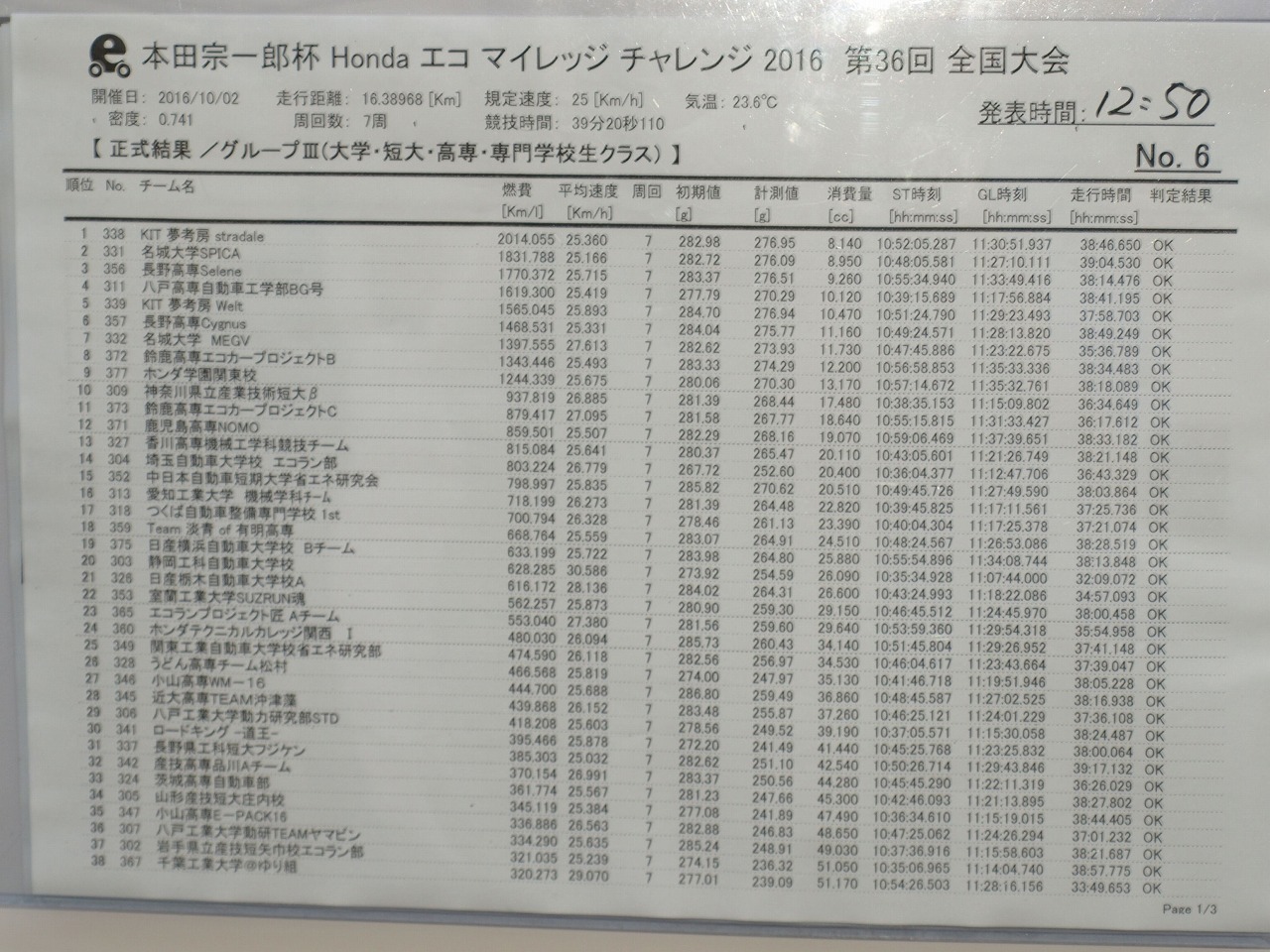

結果は、1619km/LでグループⅢで4位入賞。

この年は、本命のNP号Ⅲが出走できなくなったため、2000km/L突破は諦め、せめてチーム記録の1747km/L、最低でもBG号のマシン記録である1592km/Lを超えることを目標にしていたのだが、最低限の目標をクリアすることができたのは幸いだった。 |