|

現行型の後輪クラッチ機構を開発したのは2011年度末だったが、ダイヤフラム式燃料ポンプの導入に伴って空気圧源を搭載するようになったことから、従来のソレノイド駆動から空気圧シリンダ駆動に改めるべく検討に着手した。これは、ソレノイドに起因する電磁ノイズがセンサに与える悪影響を抑制するとともに、面倒なワイヤー調整をしなくても済むようにするということが目的だったが、その過程で後輪ハブの問題点が浮かび上がってきた。

そこで、そうした問題点をも解決すべくハブの内部を改良してみると、ガタは激減したにもかかわらず、空回し時の回転は従来に比べて極めてスムーズなものになった。それに味をしめて、前輪ハブの改良も行ったところ、同様の効果を得ることができた。

ただし、過去には空回し時の回転が改善されても、実車走行練習ではその効果が確認できなかったことが多々あった。ただし、今回の改良はガタの激減がセットになっているところが違った。

一方のエンジンはと言えば、1月から深刻なトラブルに見舞われるようになった。同時期に改良を施していた部位に関連するような症状だったため、それらの部位を集中的に調べたのだが、問題点は見い出せなかった。結局、原因が複数の既存の部品の故障や損傷にあることがわかり始めたのは2月中旬になってからのことだった。ただし、部品を幾ら交換しても完治には至らず、まさかそれが大会直前にまで及ぶとは、この時点では予想できなかった。 |

|

この年最初の走行練習は4月26日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。

最初の走行練習を例年よりも早い4月としたのは(4月の走行練習は2012年度以来2回目)、このところ、足回りのセッティングを煮詰めることができないまま全国大会を迎えざるを得なかったことと、BG号のドライバーが新人に交替したことによる。

ただし、エンジントラブルは未解決のままで、走行練習ではとりあえずきちんと加速して、惰性走行性能の評価を妨げてくれなければ良いと願うばかりだった。

肝心の惰性走行距離は、NP号Ⅲがベスト記録にはわずかに及ばなかったものの、ハイレベルの記録を出し続けたのに対して、BG号は前年度の全国大会直前の絶不調状態からは脱したものの、NP号Ⅲには大きく水を開けられ、改めて課題を突きつけられた感があった。

|

|

2回目となった5月17日の走行練習では、惰性走行距離は2台とも前回並だった。NP号Ⅲについては2回続けて高水準ということで、足回りの改良効果が実証されたものと受け止めることができたが、一部の部品を再製作品に交換して臨んだBG号では改善効果が見られず、課題が残る形になった。 燃料消費量については全く期待していなかったものの、BG号では15時過ぎから急に10%程度悪化する惨状を呈するようになった。エンジンの不調に苦悩する中で、更にそれを助長するような事態の発生に、頭を抱えるばかりとなった。 |

|

3回目の走行練習は6月14日。BG号の惰性走行距離は前2回と同等だったものの、NP号Ⅲは5%以上の落ち込みを見せた。調べてみると、前回まではスムーズだった前後輪の回転が、びっくりするぐらい悪化していたが、現地では原因を特定できなかった。

走行練習後、整備ノートを丹念に読み返していたところ、原因らしきものが浮かび上がった。そこで対策を講じてみると、空回し時の回転は以前のように極めてスムーズなものとなった。 それだけに4回目の走行練習となった6月28日を前に期待は大きく膨らんだが、事前の予報からすると雨となる公算が高かった。このため、雨中走行を経験していない2人のドライバーにそれを体験してもらうべく、1時間程度水溜りだらけのコースを走ってもらうことにしたのだが、ここでも誤算があった。防水仕様の回路のケースの蓋をきちんと閉めていなかったため、雨水が浸入してしまい、その後のシャシローラテストで動作不良が多発する結果を招来した。 このため、たたでさえエンジンの復旧作業などで手一杯な状況だったのに,それに輪をかける形となってしまったのだった。 |

|

続く7月6日の走行練習では、惰性走行性能の回復が期待されたが、6月14日並の結果にとどまった。それを受けて、シャシ担当は連日原因追求に追われたが、疑わしい箇所は幾つか見出すことができて対処を施すことにしたものの、何れも決定的な原因とは判断されず、不安要素は解消されなかった。 一方、エンジンの復旧作業はようやく最終盤を迎えていた。NP号Ⅲでは最後まで残っていたシリンダヘッドの追加工を8月上旬までに完了させることができた。BG号でも残すはシリンダヘッドの換装のみとなっていた。

1月に発症して以来、復旧に要したのは7ヶ月。我が部にとって過去最大級の復旧作業だった。ちなみにNP号Ⅲで換装した主要部品は、シリンダ、ピストン、シリンダヘッド、吸排気バルブ、インジェクタ、イグニッションコイル、ピックアップコイルを始めとした各種センサ・・・。どうしてこれほどまでに被害が拡大したのかは、今後しっかり検証していかなければならないが、トラブルの主原因追求のため、副次的なトラブルの発生には目を瞑って、実験を続けたことが一因であることは確かだった。 |

|

6回目となった8月24日の走行練習は諸事情によりNP号Ⅲのみの走行となった。懸案の惰性走行性能はある程度回復を見せたものの、この年の1、2回目の走行練習のレベルまでには達しなかった。

一方、復旧がなったエンジンはと言えば、走る度に燃料消費量を減らしていき、最後には練習場におけるベスト記録を叩き出した。ただし、空燃比の制御はかつてない程乱れており、どうしてベスト記録を更新できたのか納得できなかった。

|

|

7回目の走行練習は8月30日。珍しくほぼ無風状態の絶好のコンディションに恵まれ、アライメント調整の最後の煮詰めを進めることができた。

NP号Ⅲはこの年の1、2回目の走行練習と同等の惰性走行距離を回復できたものの、BG号はこの年の1、2、3、5回目の走行練習と同レベルだった。前年度までは走行練習の都度、浮沈が大きかったことからすれば、悪くはならないという点で進歩は感じられたが、いろいろ工夫しても良くもならないところが悩みの種として残った。

ちなみに、三八五オートスクール八戸校さんの教習車が新車に入れ替わっていて、それらに囲まれながら走るのはちょっと新鮮な気分だった。

|

|

全国大会前最終走行練習となった9月7日は、いつもより3時間遅れの12時スタート。朝から断続的な小雨に見舞われていたが、走行中は雨が上がって、乾いた路面状況のもと、4月から試行錯誤してきた足回りの調整効果の仕上がりぶりを試すことができた。

惰性走行距離は、NP号Ⅲが前回を若干上回って、練習場におけるベスト記録とほぼ肩を並べたものの、BG号はまたしても前回並にとどまった。

燃料消費量については、ようやく主要部品換装後の慣らしが済んだNP号Ⅲが、練習場におけるベスト記録をわずかながら更新した。しかし、慣らし運転の途上にあるBG号は奮わないままに終わった。 |

|

全国大会に向けてエンジンの慣らし運転を繰り返さなければならなかったBG号だったが、実は最終走行練習前にパテ盛りで成形したシリンダヘッドのオイル溜めの大決壊に見舞われていた。応急修理をして走行練習に臨んだものの、効果は不十分で、走行練習の翌日から本格的な補修に臨むことになった。補修を終えてシャシローラテストが行えるようになったのは9月14日。それからテストを繰り返したところ、オイル漏れは解消できたと判断される状況になって、安堵させられた。 一方のNP号Ⅲでも、大会に向けての最終オーバーホールの段階で、クランクケースのめねじが破損するトラブルに見舞われた。リコイルして何とか対応できたが、いざシャシローラテストに臨んでみると、排気管から白煙が吹き上げた。1月以来悩まされてきたトラブルで最大の障壁となっていたのはオイル上がりと下がりが同時に発生していたことで、ようやくそれを解決することができたと安堵したばかりだっただけに、ショックは大きかった。仕方なく関係のありそうな部品を交換して、この問題の解決を図った。

そうした中、15日には、不注意からNP号Ⅲのアッパーカウルを破損させる事故も発生し、突貫作業での修復を余儀なくされたが、予定していた脱出テストの練習等は何とか実施することができて事なきを得たのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

9月18日、全国大会へといよいよ出発。この年は10年ぶりに武尾先生が引率して下さった。

2台ともエンジンは万全とは言えなかったものの、地元での走行練習では、惰性走行性能がかつてないほど安定していただけに、夢の2000km/L突破への期待は大きく膨らんでいた。

残る心配の種は天候だが、事前の予報では大会2日間の降水確率は20〜40%。以前なら雨が降らないことだけを祈っていたのに、過去2年間に懲りて、この年は急激な気温上昇と、不利な風が吹かないことまで願っていた。欲張り過ぎだったかもしれない。 |

|

大会初日の朝は曇り空で、コースウォーキングを始めた頃は前夜の雨で路面は濡れていたが、一周し終える頃にはほとんどドライの状態になっていた。 |

|

一周してきて、NP号Ⅲのドライバーは両手を挙げてゴール。 これもイメージトレーニングなのだろうか?

|

|

一方、ピットでは代理のドライバーを載せて、シャシローラテストまでの一連の準備作業を遂行していたが、2台ともに全くトラブルはなく、平穏無事に時間が経過していっていた。

ただし、シャシローラテストが終わった頃から、陽光が差し始めて、気温が見る見るうちに上昇し始めた。前年度の苦い経験から、この年は気温の変化を測定しようと、普段部室に設置してある気温計を持ち込んでいたのだが、気温が上昇傾向にあることはわかったものの、風の影響で計測値の変動が大きく、記録しようにもできなかった。気温計の感度が良過ぎたための失敗だった。 |

|

さて、11時少し前になると車検を受けるため出発したが、車検エリア前は、前のクラスの車検が遅延していて大渋滞となっていた。

待っている間に、折からの強い日差しを浴び続けて、フロント回路に取り付けてあった塩ビ製の日除けがぐにゃぐにゃに変形してしまった。

ちなみに近隣にいた名門チームは、レジャーマットでフロントスクリーンを覆うなどしていた。その準備の周到さを目の当たりにして、改めてレベルの違いを痛感させられた。 |

|

車検は2台も順調に通過しつつあったが、最後のブレーキテストでNP号Ⅲは間一髪セーフという状況だった。前年度にブレーキテストでいったん不合格となった前歴があっただけに、慎重に調整やテストを行ってきたつもりだったのだが、まだまだ不十分だったことが露呈した。

女性用のレバーに合わせた最適調整が次年度へ向けての課題としてまず突きつけられた。 |

|

練習走行に向けてのスタート前待機エリアでは、燃料タンクに直射日光が当たらないようにと製作した燃料タンク用の日傘(銀色のもの)が登場。

これは、前年度にチーム記録更新を果たすことができなかった一因に燃温の上昇があるものと思われたため、新製作したアイテムだった。また、エンジンの保温カバーを改良するとともに、燃料系統用の遮熱板も新設していた。

ただし、これらの対策はあくまで暖機や日光を浴びたことよる影響を抑制するための対処療法に過ぎず、気温そのものの上昇には役に立たない。前年度にも記したが、やはり小容量の燃料タンクも選択できるようにすべきで、大会事務局にはぜひ検討を願いたい。 |

|

スタート前の燃料微調整後は、数分から十数分待たされるのが常だったが、この年は再スタートの規定が変ったためか、全く待たされないままのスタートとなった。

待たされなかったこと自体は歓迎だったが、再スタート規定の見直しには疑義を唱えざるを得ない。これまでは、グループ最後の車両が発進してから10分間以内は再スタートが認められていたのだが、自チームが本来スタートすべきだった時間から10分間以内しか再スタートを認められなくなっていた。

我が部は、過去に幾度となく再スタートを経験してきた。でも、再スタートさせていただいたおかげで完走し、ゴールする姿を目の当たりにすることができたことが、どれほど励みになってきたことか。しかし、10分間では何もできない。

再スタートが相継ぐと、どうしても予定時刻どおりの運営は難しくなるという主催者の立場はよく理解できる。しかし、前年にも書いたが、この大会の意義は計り知れないと思う。それだけに、多くの参加者に達成感を与えて下さるように配慮願いたい。

|

|

話を戻すが、NP号Ⅲはスタートはできたものの、初回加速時の後半に息つきする症状を示した。そして、2回目の始動時にはエンジンが吹け上がらず、加速できなかった。ドライバーは即座にメカニックに連絡を取ったが、メカニックは着信に気がつかず、時間は浪費され、結局ドライバーはリタイアを選択した。

トラブルを発生させてしまったことの是非はさておき、その対処に問題があることが露呈してしまった場面だった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

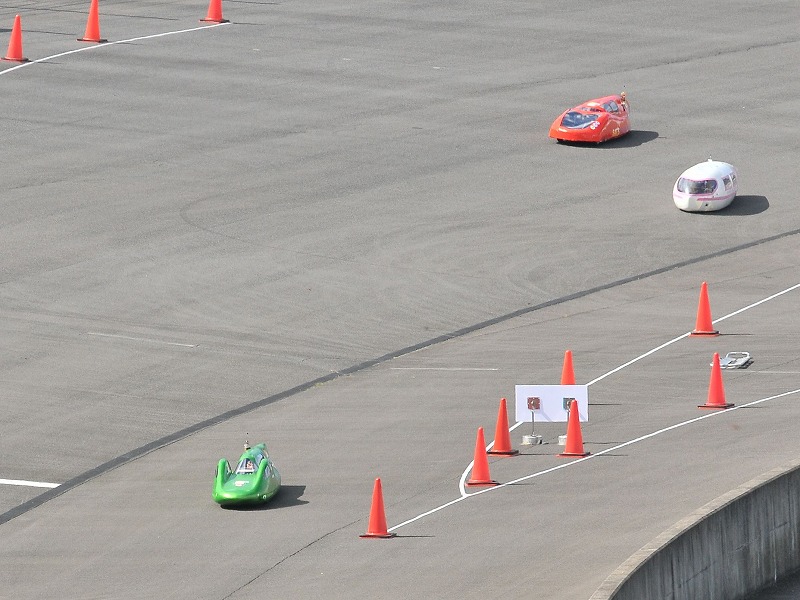

一方のBG号は快調に走ってはいたものの、新人ドライバーは緊張の余り、自動停止速度を落とせとのサインを見逃し続けていた。

このため、かなり早いペースで終始し、結局1522km/Lの記録にとどまった。

|

|

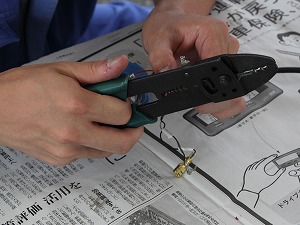

リタイアしたNP号Ⅲがピットに戻ってくると、まずロギングしたデータをPCに取り込んだ。エンジンの回転を検出するセンサのエラー回数が多かったことから、センサ周辺を重点的に調べていたところ、ピックアップ(パルス・ジェネレータ)とメイン回路を繋ぐ電気配線が点検中に切れてしまった。

全国大会直前の地元での走行練習や台上試験でピックアップのエラーは時折発生していたので、当時から断線寸前で、接触不良が発症していたのだろう。

ただし、電気配線が点検中に切れてくれたことで、トラブル原因が明確に把握できたのは幸いで、ピットには安堵感も漂っていた。

なお、大会後にオーバーホールしてみると、ピストンのスカート部が一目でわかるほど歪んでいた。ピックアップからの信号が正常に届かなかったために、過早点火になってしまったことによるものと思われたが、20年以上エコランをやっていてこんなことは初めてであり、改めてエンジンを扱う難しさを痛感させられたのだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

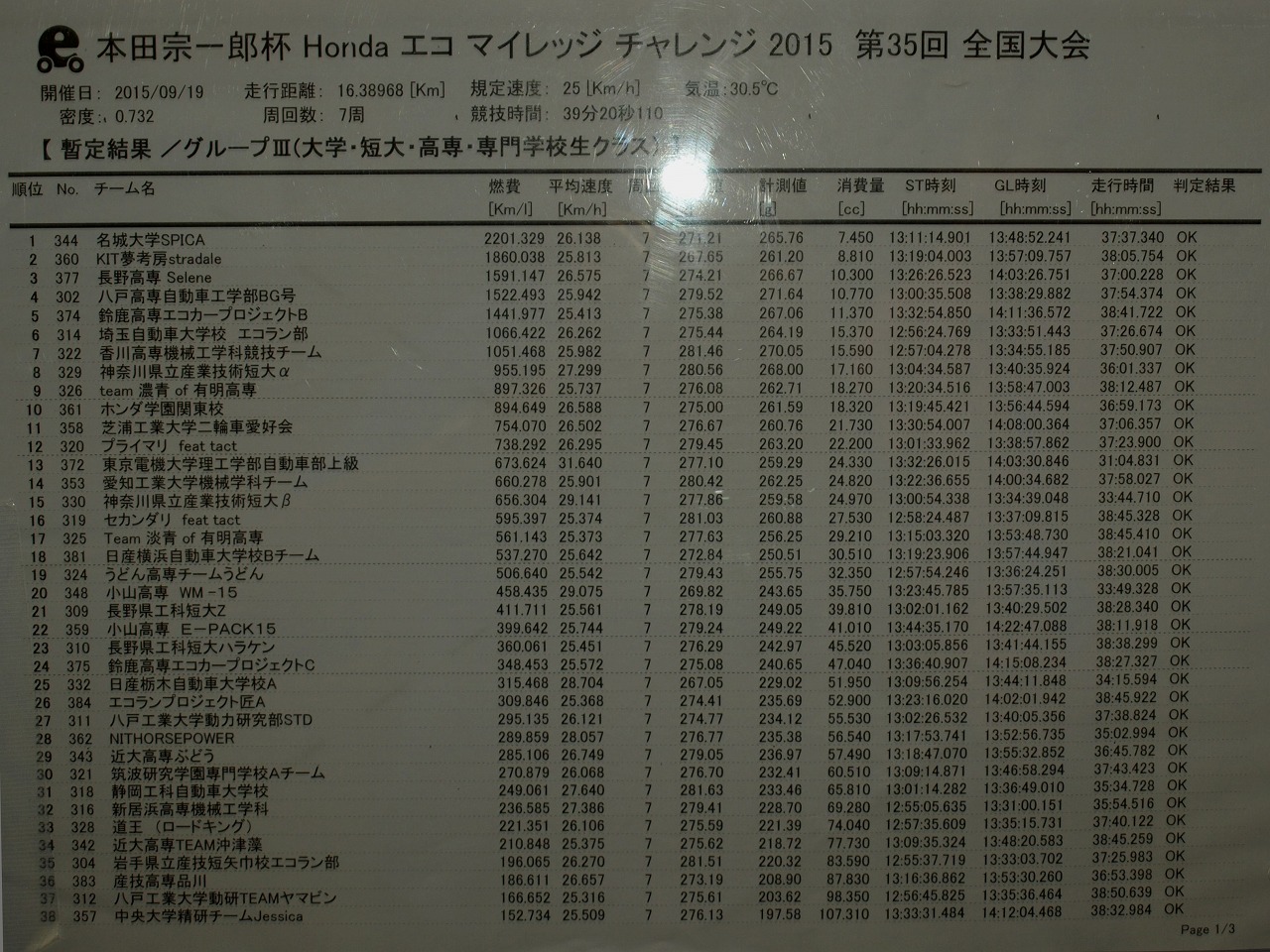

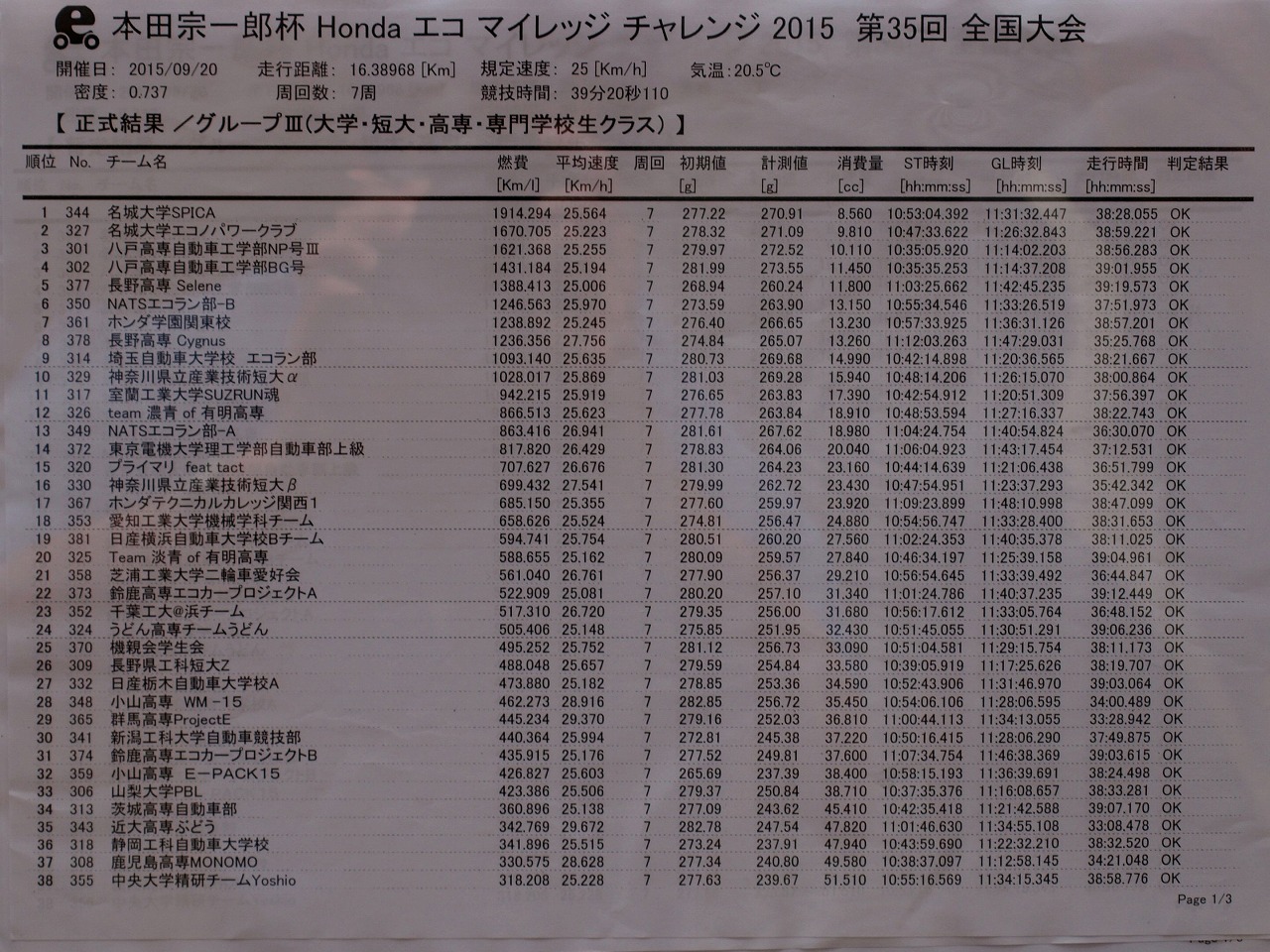

結果を見ると、名城大学さんが2200km/Lを超え、さすがと感嘆させられた。

我が部のBG号は4位にとどまった。

|

|

そして、大会2日目。

曇り空で、前夜の雨で路面がまだ濡れていた。

設営が済むとすぐさま、「Art

Force」の看板が掲げられた。前日にNP号Ⅲがリタイアしたのは、この看板を掲げるタイミングが遅かったためと判断した部長のR.N.君の指示によるものだった。 |

|

この日は、NP号Ⅲのシャシローラテスト段階で若干のトラブルが発生したものの大事はなく、2台ともスタート前チェックまでを無事終えることができた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

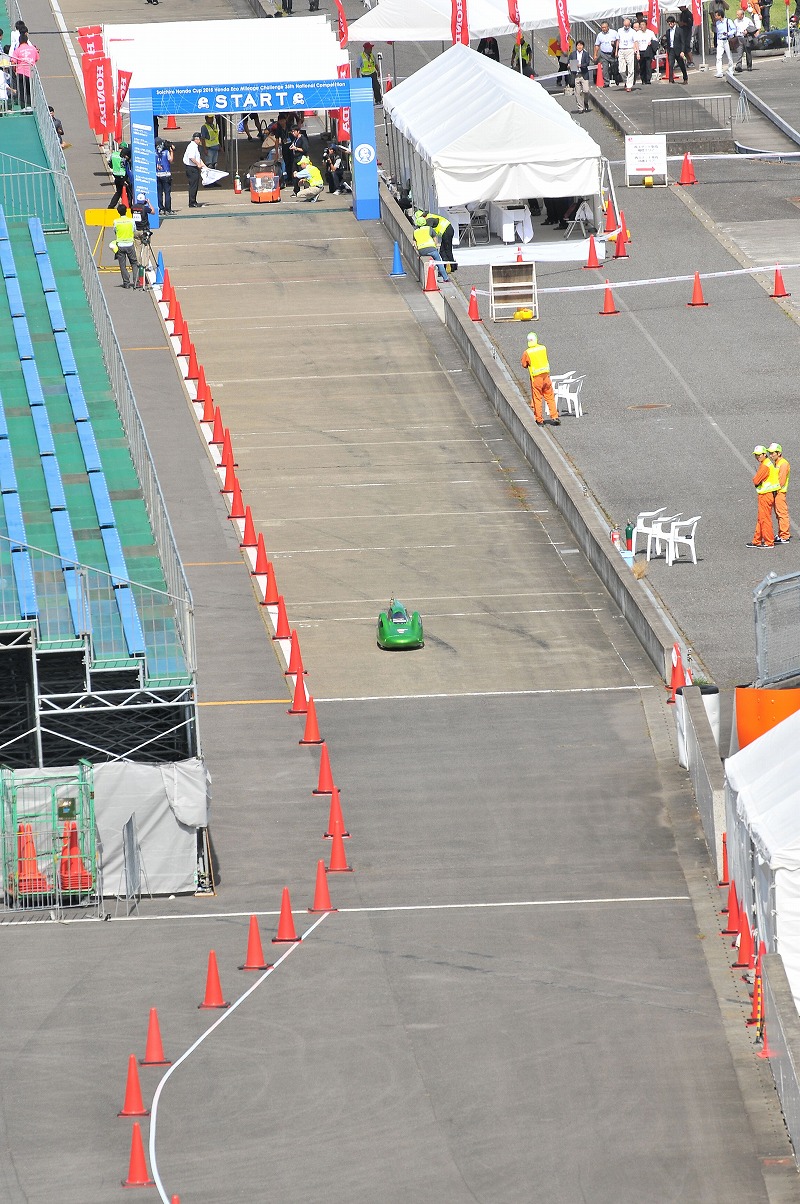

決勝では、かつて幾度も繰り返されてきた、ゼッケン順のスタートという悪癖に、主催者がこだわった。グループⅢでもっとも若い番号だったNP号Ⅲは、オフィシャルに「皆さんが行かなかったら、グループⅢを始められない」と盛んにせかされて、最後の暖機を途中で終え、燃料微調整に向かうことになった。 前日は、ほとんどスタート前に待たされなかったし、この日も出走を待っているマシンはほとんどいなかったため、実害は少ないだろうと楽観していたら、前のクラスの再スタートがあったわけではないのに、何と20分弱も待たされることになった。1分1秒を争うような態度で燃料微調整に進むように催促しておきながら、それはないでしょうと言いたかった。

エンジンはすっかり冷えてしまい、最初から不利な状況に追い込まれてしまった。 しかも、NP号Ⅲのスタート時に、後ろに並んで待機しているチームは、BG号を含めてたった3台だけだった。いつもはグループで最初に出走するマシンの後ろには行列が続いているのに、こんなことはかつて経験したことがなく、著しく不公正と言わざるを得ない。時間どおりに進行させたい主催者の気持ちは理解できないわけではないが、競技の性格も考慮して、一部のチームだけが極端に待ち時間が長くなるような運営は避けていただきたいものだ。 |

写真をクリックすると大きくなります |

続いてBG号もスタートしたが、NP号Ⅲとほぼ同様の時間の待機を余儀なくされたため、前日に比べてエンジンの効率は大幅に悪化していた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

走り出してみて遭遇したのが、惰性走行の悪化。

前年決勝も不利な風に見舞われたが、風が原因ならば、オーバルコースの一方では不利になっても、反対側では有利となる。しかし、この日はコースのどこでも2台とも惰性走行不良に陥っており、風が原因とは思えなかった。最後の7周目に、2台とも劇的に惰性走行性能が改善されていたことも含めて。その原因は謎である。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方、前年度からMOTO

GP用にビクトリースタンドなるものが設置され、コースの一部が変更された。しかも、サインエリアが狭苦しくなったばかりか、サインエリアに入れない人はほとんど自チームのマシンが走行している姿すら見られない状況だったが、たぶん多数の苦情が寄せられたのだろう。

この年はサインエリアが拡張されるとともに、ビクトリースタンドも開放されて、そこから観戦できるようになっていた。主催者の英断に感謝したい。

ただし、ゴールへの分岐付近からホームストレートに突入するあたりでの速度の低下は著しく、そのことが走行パターンに大きな影響を与えていた。大会初日のBG号のデータからもそのことは伺えたのだが、NP号Ⅲのトラブル対策に追われていたため、じっくりデータを見ている余裕がなく、見逃したまま2日目を迎えていた。

エコランでは、コースの特性を活かすような走行パターンを採ることも、燃費記録向上の鍵となる。それだけに、大会初日にトラブル対応に追われて、それへの配慮を怠らざるを得ない事態になったことは痛恨の極みだった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

さて、規定走行時間ペースぎりぎりで周回を続けた2台は、最後の2周で自動停止速度を上げ、余裕時間20秒余りで相継いでゴールとした。 しかし、NP号Ⅲは最終加速後に後輪がパンクし、危うくゴールに辿り着いていたのだった. |

写真をクリックすると大きくなります |

そして結果発表。 NP号Ⅲは1621km/L、BG号は1431km/Lにとどまっていたにもかかわらず、それぞれ3位と4位に入賞していた。

しかし、NP号Ⅲは2000km/L、BG号はチーム記録の1747km/Lを超えることを目標としてきただけに、打ちひしがれるばかりだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の記念写真。

例年ならば、車両保管が解除されて、トラックに荷物を搬入する頃になると、ピットの周りは閑散としており、空きスペースを見つけ、マシンも交えて写真を撮ることができた。しかしこの年は、13時30分以降にならないと、荷物を搬出できないルールが徹底されたこともあって、空きスペースはほとんどなく、トラックが頻繁に行き交う有様。

この措置は、表彰式の出席者数を増やしたいとの意図から出たものと推察されたが、荷物の搬出が特定の時間帯に集中することになってしまい、パドックのあちこちで混雑や混乱を引き起こしていて、安全性という観点から見ても問題があるのではないかと思われた。

そういう経緯もあって、この年の記念写真はマシンなしと相成った。

なお、この年は新設されたシルバーウィーク(5連休)の最初の2日間に大会が開催されたこともあって、家族旅行等の理由で参加されなかったOBの方が目立ちました。この写真に写っているのは7名だけですが、それでも9名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さって、ビデオや写真の撮影などでご協力いただきました。 |

|

表彰式は20分前倒しで14時20分から始った。NP号ⅢのドライバーであるA.N.さんは満面の笑みをたたえて、盾を受け取った。 周りを見てみると、例年よりも参加者が多かった。この点では主催者の意図は当たったと言うべきだろう。

|