|

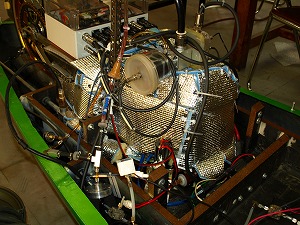

そのために必要なのは、台上試験や実車走行で、より有益なデータが得られるようにすること。 2007年度以来使用してきた市販のシャシローラは、燃費記録の向上に大きく貢献してくれていたが、幾つかの問題点も抱えていた。そこで、シャシローラを自作することにして、12月末までには完成に漕ぎ着けることができた。従来品の25kgに比べると、70kgを超える大型のものになってしまったが、より実車走行に近づけるという開発目的は達成することができた。

なお、このシャシローラの開発を担当した5年生のN君は、カウル担当及びドライバーとして活躍してきた経験をもとに、約80頁の「カウル製作マニュアル」と約20頁の「ドライバーマニュアル」を残していってくれた。前年度の卒業生が作成していってくれた「エンジン整備マニュアル」、「シャシ整備マニュアル」などに引き続くものだが、若い後輩たちに技術を伝承していこうとする熱い気持ちには心を打たれた。 |

|

|

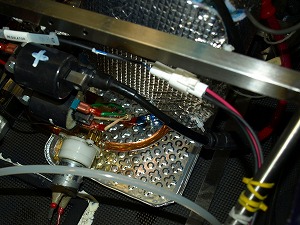

一方、2014年度の大会から、大会事務局が提供するエアー加圧式ダイヤフラムポンプの使用が義務づけられることになっていたが、本校チームも含めて多くのチームが2013年度の大会から先行使用していた。それまで悩まされ続けてきた気泡の発生がほぼ皆無となったことには、大会事務局の大英断に拍手を贈りたい気持ちに駆られたが、疑問点も少なからずあった。しかし、ポンプの提供が大会の2ヶ月半前と遅れたため、大会前にその評価を十分に行う暇がなかった。 そこで大会直後から、このシステムの評価実験に着手したのだが、そこで判明したのは、事務局推奨のエアーレギュレータの精度や応答性の問題だった。1次(ペットボトル)側の圧力が低下していくと、次第に2次(ポンプ)側の圧力が上がっていくのだが、その度合いがかなり大きい。

このため、いろいろ調べてみたのだが、他のエアーレギュレータに換装したところで、似たり寄ったりの結果になると思われた。こうなると、採るべき道はエアーレギュレータの電子制御化。何でも電子制御に頼ってしまうのは我が部の悪しきパターンだが、仕方がない。

12月上旬までに実車搭載可能な試作回路を完成させ、その動作を確認ところ、精度や応答性は飛躍的に改善されていた。 |

|

しかし、2次側空気圧が一定に保たれていたとしても、加圧後、燃料の消費が進むにつれて、ダイヤフラムポンプ内のばねの張力が次第に増加していくため、次第に燃圧が低下していくことは避けられない。この問題は、大会での走行だけを考えれば、さしたる支障がないことは明らかだったが、台上試験でより有益なデータを得るには、改善が望まれた。 そこで、燃圧を一定に保つべく、燃圧センサを追加した評価回路を製作したところ,良好な結果が得られたため、実車搭載可能な回路の開発を進め、4月上旬までには完成させることができた。 また、BG号の噴射弁をNP号Ⅲと同様のスーパーカブ用のものに置き換える作業も、同時期に完了させることができた。 |

|

以上のように、4月までの段階でそれなりに成果を挙げてはいた。ただし、台上試験や実車走行のデータの再現性を向上させることが目的の開発が主であり、低学年生主体の部員編成では、燃費記録向上に直結する改良にはなかなか手が及ばなかった。 そうした中で唯一の光明となったのが、エンジンカバーの開発。全国大会では、40分弱に及ぶ走行中のエンジン温度の低下に悩まされ続けてきた。このため、3年前にFRPで一体型のエンジンカバーを試作してみたのだが、隙間が多かったりするなどの問題点もあり、実機使用は控えていた。

そこで今回は、樹脂板をベースに分割式のカバーを製作することにしたのだが、3月末までに完成したカバーの仕上がりは良好で、早いところ実車走行試験でその効果を試したい気持ちに駆られた。 ただし、5月中旬になって、幾つかの問題点が見つかり、改良に着手することになった。ところが、折から走行練習シーズンが始まってしまっていて、エンジンのオーバーホールや台上試験のわずかな合間を縫っての断続的な作業となったために、作業は進まず、結局2台分が完成したのは、全国大会の1週間前となったのだった。 |

|

この年最初の走行練習は5月18日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。

例年、シーズン前半の走行練習は整備や調整が不十分なまま迎えるのが常だが、この年は、過去最悪だった前年にも増して、エンジンの初歩的な整備ミスが相継いで、走行練習の直前までエンジンがまともに回らない惨状を呈していた。 それだけに、エンジンには全く期待することはできず、新たに導入したアライメント調整法の効果を確認することを主目的として臨まざるを得なかったのだが、NP号Ⅲは惰性走行距離のベスト記録をわずかながら更新したものの、BG号はベスト記録に比べて10%以上劣る有様。エンジンも含めて、課題が山積していることを突きつけられた一日だった。 |

|

2回目の走行練習は6月15日。

前回の走行練習を欠場したNP号Ⅲの新人女性ドライバーに操縦を慣れてもらうことが最大の目的だったが、エンジンの整備ミスは相変わらず収束せず、とりあえず加速してくれれば良いと割り切るしかなかった。

当日は、午後になると降水確率が上がる予報だったため、てきぱきとした行動が求められたが、ここでもエンジン担当の動きはちぐはぐなまま。このため、NP号Ⅲで、路面がドライな状態でデータをとることができたのはたったの2回にとどまった。小雨が止まず、完全にウェットになってからもしばらく走行を続けたが、全般的に惰性走行性能が良好なことは確認できた。

ただし、ドライバーが小柄であることへの配慮が完全に欠落していたため、視界や制動に関する問題点が露呈した。エンジントラブルが多発しその対応に追われていたということがあったにせよ、「安全性と信頼性の追求」を最重要視してきた我が部の伝統からすると、忸怩たる思いを抱かざるを得なかった。

NP号Ⅲの走行を終えた後、一時雨足が強くなって小休止を挟んだが、やがて路面が乾いてきたのでBG号を走らせ始めたが、惰性走行性能は不調で、整備をやり直して幾らかその成果が現れ始めた15時頃になると、どしゃ降りとなって、この日の走行練習は終了せざるを得なかった。 |

|

3回目の走行練習は7月7日。

最初に走らせたのはNP号Ⅲ。ヘッドレストを作り直すとともに、ブレーキレバーを女性用のものに換装するなどして、安全性は回復させることができた。また、天候にも恵まれ、十分に走りこむことができ、ドライバーが操縦に習熟してくれたのは幸いだった。しかし、3月以降、エンジンの燃費性能が悪化の一途を辿る傾向はとどまることを知らなかった。

一方のBG号は、不調だった前回にも増して惰性走行性能が悪化する有様。エンジンも直前までトラブルに見舞われていた上、この日の練習中にハーネスを断線させてしまうミスも重なって、満足にデータをとることができないまま終わった。

全国大会が約2ヶ月半と迫る中、いよいよ危機感は切実なものとなってきた。

|

|

4回目の走行練習は7月21日。 長らく低迷が続いていたエンジンがようやく復調を遂げたのは好材料だったが、惰性走行性能に関しては、前回絶不調だったBG号が相変わらずだったばかりか、NP号Ⅲまでもがそれにつきあう始末。

原因は、この年から新たに導入したアライメント調整法をきちんと実行していなかったことにあるものと思われた。また、過去のデータを詳細に洗い出してみると、他にも惰性走行性能改善の可能性が見えてきた。

全国大会まで残る走行練習はわずか2回で、果たして災い転じて福となすことができるのか。

|

|

続く8月4日の走行練習では、慎重にアライメント調整を行ったものの効果は現れなかった。 全国大会前最終となった8月24日の走行練習でも、一層念入りに調整を行ったにもかかわらず、ベストに比べると、BG号は約25%、NP号Ⅲも10%程度惰性走行距離が悪化したままだった。ただし、その後の調査で、NP号Ⅲについては、惰性走行性能不良の原因が特定でき、対策を講じることができたのは幸いだった。

一方のエンジンはと言えば、BG号は24日の走行練習直前までトラブルに見舞われていた。仕方なく暫定的な対策を施した結果、障害は発生せず、この日の走行練習を乗り切ることができた。ただし、抜本的な対策ができた訳ではない。NP号Ⅲも、回路の接触不良に遭遇し、夕方には走れなくなってしまった。 そうした中で唯一の収穫は、燃料消費量自体は過去最良レベルだったこと。しかも、そのばらつきは、前年度までに比べると1/3程度にまで抑えられており、データの再現性向上に取り組んできた成果を実感することができたのだった。 |

|

9月1日からは前期末試験のための部活動休止期間に入ったが、その間に送られてきた公式通知に添えられていたのは、「クランクケースをそのまま使用している場合でも、オイルの受け皿を設けるように」という通達だった。「オイルの受け皿の設置」は2011年度から競技規則に付け加えられたものだが、実際の運用では我が部のようにクランクケースを切除せず使用している場合は、受け皿の設置は求められていなかった。

この通達の趣旨は、車体から漏れ出したオイルによる事故やトラブルを防ぐというもので、それ自体には異を唱えるものではない。問題は通達の時期にあった。

活動を再開したのは試験明けの18日だが、1週間後の25日までにはシャシローラテストを済ませ、荷造りを終えなければならないという切羽詰った状況下で、予定していたスケジュールを大幅に変更して、シャシに取り付けてあったエンジンを降ろすなどして、まずはオイルの受け皿の設置に邁進しなければならなくなった。

我が部では、大会直前にトラブルが連鎖的に発生する悪しき伝統があったが、この年は幸いにもトラブルらしいトラブルは発生しなかった。このため、何とか厳しい日程を乗り切って、大会前の準備を間に合わせることができたのだが,、例年のようにトラブルが発生していたら、どうなっていたかはわからない。

大会事務局には、運用を変更するならば、もっと早い時期に通達するようお願いしたい。 |

写真をクリックすると大きくなります |

9月26日、全国大会へといよいよ出発。 台風16号の動向には冷や冷やさせられたが、幸いにも24日には温帯低気圧に変わり、ほっとさせられた。大会2日間の降水確率の予報も20%。

最終シャシローラテストでは、2台ともこの年のベストまたはベストタイの燃料消費量を記録しており、前年度と異なってエンジンには不安がなかった。問題は惰性走行性能で、それが夢の2000km/L突破の鍵を握ると思われた。

また、大会直前にトラブルらしいトラブルが発生しなかったことも一抹の不安感をもたらしていた。例年だったら、「八戸でさんざん膿を出してきたから、全国大会では大丈夫だろう」と思えたのだが、「このままでは大会当日に大変なことになるのではないか」と疑心暗鬼に陥らざるを得なかったのである。 |

|

大会初日は、予報どおりの絶好のコンディション。

雨の心配をせずに大会に臨めるのは3年ぶり。チーム記録更新の環境は整った。 |

|

設営整備作業は順調に進み、2台ともシャシローラテストを無事終える。 この後、NP号Ⅲのオイル受け皿の位置が適切ではなかったことが発覚したことから、若干の修正作業を余儀なくされたが、我が部の伝統からすればあり得ないほど、平穏無事な出だしとなった。

なおシャシローラは、従来から使用してきた軽量かつコンパクトな市販品を持っていった。自作品は大き過ぎてとてもトラックに積めなかったからである。 |

|

シャシローラテストを終えると、顧問とドライバーは最終確認。

八戸を出る前にもかなりの時間を割いて、打ち合わせを行ってきていたが、NP号Ⅲの実力では2000km/Lにぎりぎり手が届くかどうかといったところだっため、夢の2000km/L突破に向けては、あらゆるミスは許されなかった。

NP号Ⅲの新人女性ドライバーは緊張の余り、前夜は3時まで眠れなかったという。寸暇を惜しんでは手渡された資料を読み込んでいたその真摯な姿勢にはほとほと感嘆させられてきただけに、ぜひ彼女のそうした姿勢が実を結ぶことを願わずにはいられなかった。 |

|

いよいよ最初の関門たる車検に出発。 |

|

BG号は難なく車検を通過したものの、ブレーキテストをクリアできなかった。過去にも車検時に改善すべき点を注意されたことはあったが、不合格となったのは初めてのことだった。

実は大会直前のチェックでも、新人女性ドライバーの握力不足から、ブレーキテストには危惧を持っていたのだが、それがあたってしまった形となった。

ブレーキの調整をやり直して、再車検には合格したのだが、何故大会前にもっと徹底的にブレーキ調整を行わなかったのかと深く反省させられた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして午後の練習走行。 NP号Ⅲが快調に飛び出していく。 |

写真をクリックすると大きくなります |

BG号も、ちょうど1周分の遅れでスタートし、合流地点付近でNP号Ⅲとランデブー。

2台とも、1周目は比較のため前年度決勝と同じ走行パターンをとるように指示していたのだが、NP号Ⅲの1周目のラップタイムは前年度よりも約8秒短縮されており、前年度のような不利な風が吹いていないことが伺われて安心させられた。

一方のBG号は約2秒遅延しており、地元での走行練習以来の惰性走行性能不良を払拭できていないことが明らかとなった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

この年は、2週間後に開催されるMotoGP日本グランプリのためビクトリースタンドなるものが設置され、それによってホームストレートのコースが変更されていた。そのために、サインエリアは狭苦しくなって、もし地震でも起きたら、多くの人が逃げ惑うことになりかねない状況だった。

また、ビクトリースタンドの設置によって、サインエリアに入場できない部員達は、自ら開発整備してきたマシンが走行する姿を見ることができなくなってしまった。エコランをやっていて最大の喜びは、自チームのマシンがサーキットを疾走する姿を見ることだろう。

主催者がこの大会を開催しているのは、ものづくりの喜びを多くの人(特に若者)に味わってもらいたいということが背景にあるものと推察し、その徳を多としてきた。なのに、この年は、走行する姿も見ることはできないばかりか、マシンに付き添った1名以外はスタートシーンすら確認できず、その上ゴールタイムすら容易に計測できない環境だった。

エコランでは収益が上がるとはとても思えないので、MotoGPを優先させた主催者の判断は仕方がないとは思う。だが、大会を主催してきた気高い意義をもう一度確認され、ぜひ来年こそは、チーム員がマシンが走っている姿を見て、ものづくりの喜びを実感できるようにしていただきたい。

|

写真をクリックすると大きくなります |

それはさておき、2台とも順調に周回を重ねていった。

我が部では、1周につき3回加速する走行パターンをとってきたが、以前から、多くのチームのように2回加速で走った場合のデータを収集したいと考えてきた。試すとしたら大会初日の走行練習しかないが、天候等の問題で長らくお預けとなってきていた。

こうした中で、天候に恵まれたこの日、BG号では4~6周目に2回加速テストを敢行することができた。自動停止速度の設定が高過ぎたなどの問題点はあったものの、次年度以降に向けて貴重なデータを得ることができたのだった。 |

|

そして、ゴール。

ところが、ゴールしてから信じられないような事態が続いた。

マシンが静止してからもオフィシャルが誰も寄って来てくれない。「燃料タンクを取り外したいのですが」と叫ぶと、ようやく1人が来てくれて、加減圧制御バルブの加圧、減圧の指示を出し、それを実行すると、「燃料タンクのコックを閉じて、取り外して下さい」と言ってくれたのはいいのだが、そのままいなくなってしまった。22回目の参加となるが、燃料タンクの取り外しに、オフィシャルが立ち合わなかったのは初めてである。燃料タンクの取り外しには少なからぬ時間を要するので、ゴールエリアが混み合っている場合は仕方がないのかもしれないが、周囲はがらがらで、多数のオフィシャルがぶらぶらしていた。さらに、燃料タンクを外した段階になっても、誰も指示を出してくれない。仕方なく、「燃料計測に行ってもいいですか」と声をかけると、ようやく「どうぞ」との返答がある始末。

車検や出走前の燃料微調整段階に比べると、ゴール後エリアのオフィシャルの対応がいいかげんなことはことまでも再三経験してきたが、ここまででたらめだったことはなく、呆れ返るしかなかった。燃料消費量の計測精度を高めるために1年間邁進してきた経緯からすると、残念極まりない対応だった。 |

|

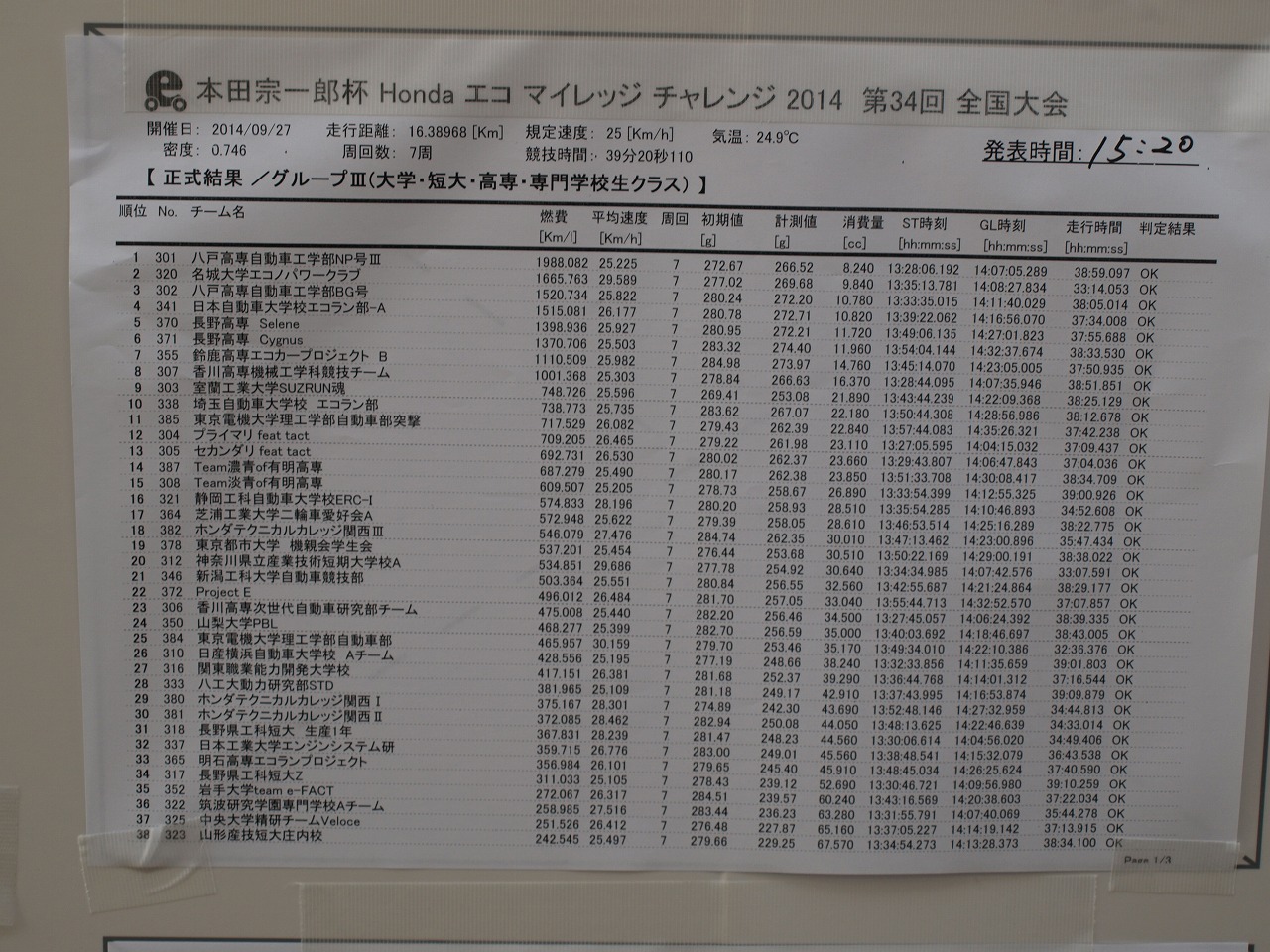

走行後の燃料計測を終えて、燃費記録を算出してみると、NP号Ⅲは1988km/L、BG号は1520km/Lだった。夢の2000km/Lにもう少しで手が届く記録が出たことで、ピットは沸きかえった。

ただし、ロギングしたデータを調べてみると、NP号Ⅲの新人ドライバーはこれ以上はないというほど的確な運転をしていたことが確認され、翌日の決勝に向けて、2000km/Lまでの残り12km/Lをどのように上乗せするのか、妙案は浮かばなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして結果発表。 NP号Ⅲは1位、BG号は3位に入っていた。練習走行の1位は2年連続だが、前年同様、私たちよりもポテンシャルが上のチームがリタイアしたり、未出走だったりしたことによるもので、こんな順位は実力を反映したものとは言えなかった。

そんなことより注目したのは、全クラスを見渡してみても、NP号Ⅲの記録を上回ったチームが2つしかなかったことだった。ロギングしたデータを見る限り、前年度のように燃費記録には不利な風が吹いていたようには思えず、トップチームの不振は謎だった。

|

|

大会2日目も早朝から晴れ渡った。 |

|

BG号のシャシローラテストまでは順調に推移していたのだが、NP号Ⅲの段階になって、燃料噴射時間の学習データが消去されてしまっていることが発覚した。

あわてて、テストを繰り返して学習させたものの、残り12km/Lを如何にして上乗せするのかを煩悶していた状況からすれば、痛恨の事態と言えた。 |

|

スタート前チェックを無事通過すると、慌しくスタート前待機エリアへと向かう。 前日に1位だったことから、「優勝に向けて、いかがですか」と取材を受けるが、優勝など全く考えていなかったので面食らった。頭の中にあったのは、どうやったら2000km/Lを突破できるかということだけだった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そして、いよいよスタート。

NP号Ⅲに続いて、BG号も走り出していく。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅲには、何としても2000km/Lを突破すべく、余裕のないぎりぎりの走行パターンを指示していた。しかし、前日に比べて惰性走行性能が奮わず、前日にも増してドライバーのNさんは苦心の運転を余儀なくされた。

ゴール横の通過タイムは、規定走行時間ペースに対して±8秒の範囲で行きつ戻りつした。部員や応援して下さるOBの皆さんの夢でもある2000km/Lを突破すべく、少しでも無駄な燃料消費を抑制しようとして、木目細かく自動停止速度を変えながら走ってくれた証左だった。また、その判断を助けた、前年度に導入した回路のドライバーサポート機能の効果が大きいことも証明した形となった。

残り1周の時点での規定走行時間ペースに対する余裕時間はわずか1.6秒。並のドライバーだったら、はらはらさせられたはずだが、前日も含めてそれまでの運転が的確極まりないものだったため、不思議と心配はさせられなかった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

一方のBG号のドライバーのS君も、地元での走行練習以来続く惰性走行性能不良が解消されない中で、粘り強い走りを見せてくれた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅲは、事前の指示どおりに制限時間内完走を優先し、最後の1周は自動停止速度を上げ、余裕時間18秒でゴールしてくれた。

BG号もそれに続いた。 |

|

しかし、その後の対応は前日にも増してひどかった。 前日とは異なり、NP号Ⅲの燃料タンクの取り外しまで適切な対応だったが、隣に入ってきていたBG号に目をやると、「同じチームですね」と尋ねられ、それに頷くと、「一緒に燃料計測に行ってもらいます」との意味不明の指示。さらに、BG号の燃料タンクの取り外しに時間がかかりそうなことを見て取ると、今度は、燃料計測の前に、車両保管エリアへの移動指示を受けた。

それに従ってマシンを移動させて戻ってみると、燃料タンクを預けていたメカニックがいなかった。メカニックが、「チームマネージャーが不在」と告げたにもかかわらず、オフィシャルから燃料計測に進むように指示されたということで、燃料計測の寸前まで進んでいたところだった。それによって、燃費記録が左右されることはないにせよ、「燃料(タンク)の重量を測り、オフィシャルとチームマネージャーが相互確認します」という競技規則に明らかに違反した指示だった。

前年度は、ほぼ非の打ち所がない運営だったのに、いったいどうしたことなのだろう。 |

|

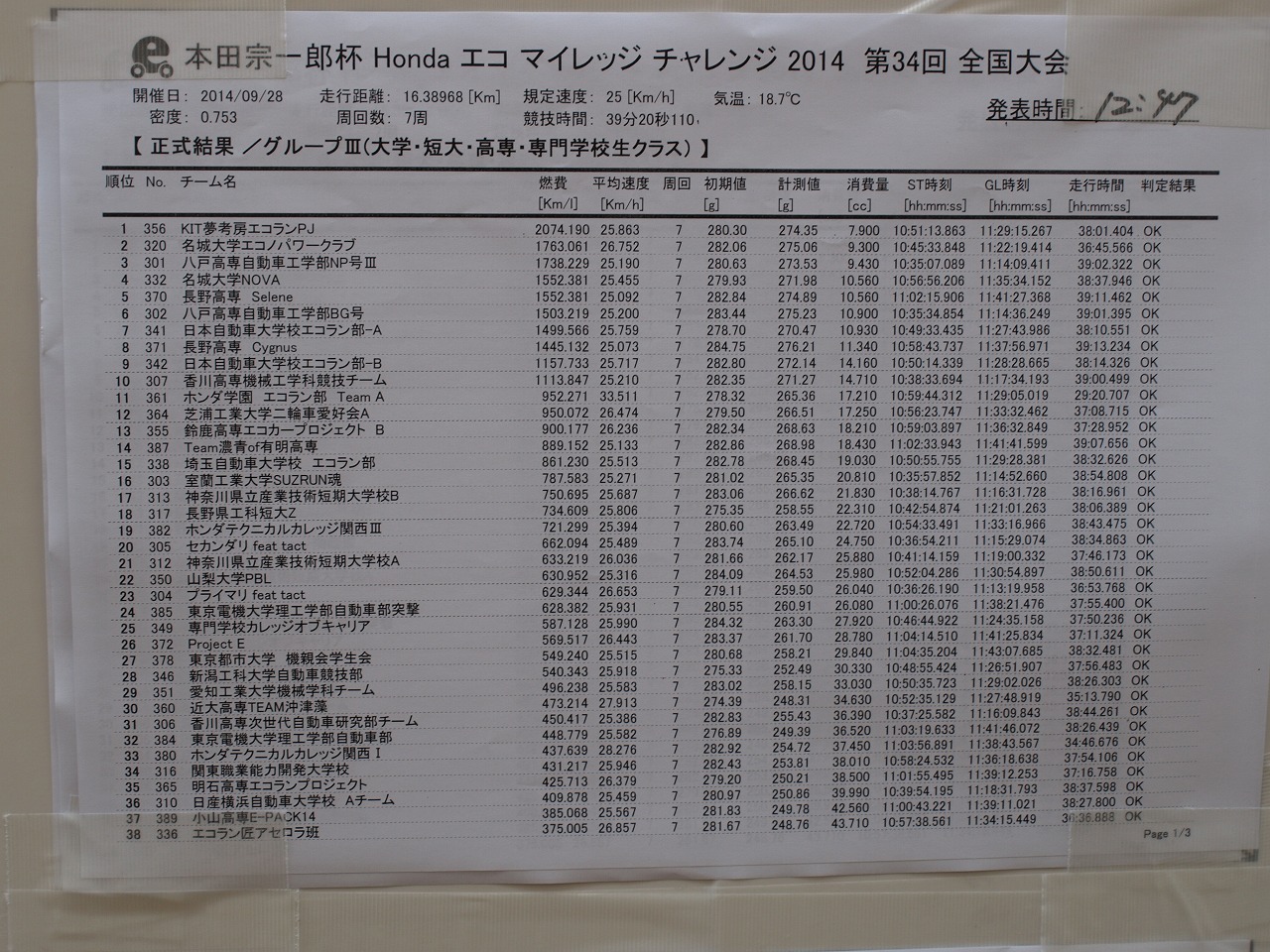

前日に比べて惰性走行が悪化していたとは言え、NP号Ⅲは1900km/L前後には届いたものと見込んでいた。ところが、燃料計測に臨んでみると愕然とさせられた。燃費記録は1738km/Lで、前日よりも250km/Lも低下していて、2年前に記録したチーム記録の1747km/Lすら下回っていた。BG号も、前日のような変則的な走行パターンはとらなかったので、少なくとも前日以上の記録が出たものと確信していたが、1503km/Lにとどまった。

ピットに戻るとドライバーから事情を聞いたが、特別な異常は感じなかったようで、なぜこれほどまでに記録が伸び悩んだのかはわからなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

結果は、NP号Ⅲが3位、BG号は6位。他のクラスを含めて、全般的に記録は低調だった。 車両保管が解除されたマシンが戻ってくると、すぐさまロギングしたデータを解析してみたが、NP号Ⅲでは、前日に比べ、惰性走行性能不良による燃費記録の悪化代は約4%に過ぎなかった。一方、公式記録の燃料消費量に基づけば、エンジンの効率は約11%も悪化していたことになる。エンジンの効率は余程のことがなければここまで悪化しない。しかし、ロギングした空燃比や加速時間等のデータに異常は見られなかったし、大会後のオーバーホールでも異常は見当たらなかった。

|

この写真は2007年度の大会で撮影したものです |

原因のひとつとして思い浮かんだのが気温の上昇。この日の燃料密度は0.753g/ccと発表されたが、それは7時30分頃の気温18.7℃におけるもので、私たちがスタート前燃料微調整を受けた頃には、そうとう気温が上がっていた。

スタート前に、基準線に燃料液面が合わせられた燃料タンクを受け取り、その質量が計測される。しかし、その液面調整時点に比べて、スタート前燃料微調整段階までに、もし燃温が1℃上昇していたとすると、公式燃料タンクは180ccと大容量なので、スタート前の段階で0.18gものガソリンが失わなわれてしまう。この日のNP号Ⅲの燃料消費量は7.10gだったので、0.18gはその2.5%にも相当してしまう。

この1年間、データの再現性の向上に取り組んできたのは、1%にも満たないかもしれない細かな改良やセッティング変更の効果をきちんと評価することが目的だった。そうした経緯からすると、1℃で2.5%というのは、余りにも大き過ぎると言わざるを得ない。

もちろん、エンジンの効率悪化の主原因を全て気温上昇に押し付けるつもりはなく、この日の朝の燃料噴射時間の学習データの消去も少なからず影響していただろうし、スタート前待機エリアで前日よりも入念に暖機運転を行っていたことが更なる燃温上昇を招いていた可能性も少なくないだろう。

その一方で、燃温がここまで燃費記録に大きく影響することが望ましくないことだけは確かであろう。その原因は、古くから言われているように、公式燃料タンクの容量が大き過ぎることにある。全国大会の規定走行距離からすると、180cc消費した場合約90km/Lとなる。大会草創期には、これだけの容量も必要だったかもしれない。しかし、大会記録が3000km/Lを超えるようになってきた現在では、多くのチームにとって大き過ぎるというのが実情だろう。

もちろん、参加してまもないチームや、記録が出にくい二輪車クラスへの配慮は必要だろう。そこで、現行の180ccの公式燃料タンクは残したまま、希望するチームには20~30cc程度のそれを選択できるように改めてはどうだろうか。そうすれば、燃温に起因する計測誤差は大幅に小さくできる。

こうした誤差はトップアップ式に起因するものだが、主催者がこの方式を採っていることについては、前年度も記したようにやむを得ないものと理解してきた。また、トップアップ式の範疇で少しでも計測精度向上を向上させるべく、エアー加圧式ダイヤフラムポンプを開発して参加者に無償で貸与されたことは、大英断として受け止めてきた。それだけに、大会事務局には燃料タンクの容量の問題についても、ぜひもう一歩踏み出していただきたいと願うばかりである。 |

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の記念写真。 この年は勤務先が繁忙期にあたったことを理由に参加されなかったOBの方が目立ちました。この写真に写っているのは6名だけですが、それでも9名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さって、ビデオや写真の撮影などでご協力いただきました。

前日から大幅に燃費記録が低下してしまったことを念頭に、「レースは一発勝負なので、いつでも実力を発揮できるように、技術力を磨いて下さい」との激励もいただきました。地元での走行練習やシャシローラテストにおける記録の不安定さからすれば、もっともな指摘で、悔しさに打ちひしがれていた部員たちの心の奥底まで染み渡ったものと思われました。 |

|

そして表彰式。 表彰台に登ったドライバーのNさんが、少しはにかみながらも、にこやかにインタビューに答えているその姿を眺めていたら、チーム記録すら更新できなかった悔しさが、幾分か癒される思いでした。表彰台は特別なもののようです。

また、私たちのクラスの前の高校生クラスの表彰では、入賞したチームの皆さんが、その秘訣を問われて、異口同音に「実験」と答えていたのが印象的でした。コツコツと地道な実験を繰り返してきたチームが表彰台に立つ。これ以上に、この大会の意義を象徴するシーンはないと思われたのでした。 |