|

|

2011年10月に開発に着手した新型NP号Ⅲで、最初に設計製作に取り組んだのは後輪クラッチ機構。大きな負荷がかかる部位だけに、新型車両でいきなり試すことはリスクが大きい。このため、現行車両に試作品を搭載してテストを繰り返した上で、採否を決めることにした。

こうしたことから、シャシの製作は保留して、2012年3月からカウルの製作を開始した。11月頃の完成を目標としていたが、3年ぶりのカウル製作だったため、技術力の低下や日程管理の甘さが目立って、日程は大幅に遅延した。

ようやくアンダーカウルの加熱成型に漕ぎ着けたのは2013年1月だったが、我が部として初めてプリプレグ材を使用したことが功を奏して、仕上がりは過去最高レベルとなった。

|

|

一方、新型後輪クラッチ機構に関しては、2012年4月以降全国大会まで試用を繰り返す中で信頼性を確認することができた。この結果を受けて、全国大会を終えると、シャシの設計を再開し、12月上旬からは製作に着手した。

2月15日にはシャシの全部品が完成して組立作業。最大の改良点たる前輪ハブとその支持部も良好な仕上がりで、早く実車走行練習でその効果を試したいものだと胸が踊った。 |

|

そうした喜びも束の間、6名の5年生が抜けた後の中核と目していた2年生部員が全員退部してしまった(その後、7月初めに1名が復帰)。残る4年生以下の部員は、4年生1名、1年生3名。いずれもカウル担当で、エンジンやシャシの担当者が一人もいなくなってしまうという非常事態に陥った。 このため、2月下旬に予定していたNP号Ⅲのアッパーカウルの加熱成型は4月以降に持ち越すことにして、3月15日までの約1ヶ月間は、エンジンやシャシの整備講習、NCフライス盤の加工実習を行った。卒業を目前とした慌しい時期に講師を務めてくれた5年生たちは、エンジンやシャシに関する総計300ページを超える大部の整備マニュアルも残していってくれた。 きちんとした図面や資料を後輩達に残していくというのは、我が部の誇るべき伝統だが、この年は危機的な状況もあってか、5年生たちの熱意は尋常ならざるものがあり、全く頭の下がる思いだった。 |

|

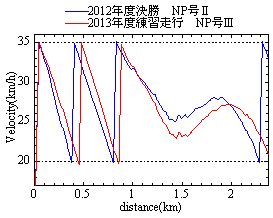

2011年度の大会でNP号Ⅱはチーム記録を大幅に更新したものの、ロギングしたデータを解析すると、ドライバーが焦り過ぎたことに起因して、燃費記録を6%程度悪化させていたことが判明した。そこで2012年度は、無線通信モジュールを用いて、サインエリアから的確な指示を出すべく回路の改良に着手した。しかし、大会を目前に控えた時期にエンジン等に深刻なトラブルが発生したためその対策に追われて、無線通信機能の開発は棚上げにせざるを得なかった。それでも、事前に、過去の大会での走行パターンを示しながら入念な打ち合わせを行ったことが功を奏して、NP号Ⅱはほぼ理想的な走り方を示してくれ、それがチーム記録の大幅更新の一因となっていた。 こうしたことから、無線送信機能の必要性は痛感しながらも、従来は文字しか表示できなかったフロント回路のLCD(液晶ディスプレイ)に、走行パターンのグラフを表示して、ドライバーが時々刻々それを確認できるようにした方が、より効果的なのではないかと考え始めた。

そこで、暫定的に従来の基板に若干の修正を加え、LCDのみグラフィック式に換装した回路を作ってみることにした。プログラムの改良には少々梃子摺ったものの、3月末までにはシャシローラ上での動作確認で良好な結果を得ることができた。 写真の図の横軸は走行距離(単位はkm,レンジは1周分),縦軸は速度(単位はkm/h)で、水色で描かれているのは2012年度全国大会決勝1周目のデータで、走行中のデータは黄色で上書きされていくほか、前の周回のパターンも紫色で表示される。 |

画像をクリックすると大きくなります

|

4月9日、全国大会事務局から参加案内が届いたが、開封してみてびっくり。添付されていた別紙に、2014年度から、FI車両には事務局が貸与するダイヤフラム式燃料ポンプの使用を義務化するとあった。

2010年度に大会名称が変更された際に運営主体も変わって以来、競技規則や運営方法も毎年のように修正されてきた。中には首を傾げざるを得ないものもあって、このペーパーのタイトルを見た瞬間、また振り回されるのかと即断してしまった。しかし、よく読んでみると、トップアップ式に起因する計測誤差を少なくするのが目的であることがわかった。

計測精度を求めれば全重量式に改めるしかない。しかし、参加チームが多い全国大会でそれを実行しようとすれば、チーム数を大幅に制限せざるを得ない。このため、トップアップ式をやむなく採り続けてきたのだろうと推察してきたが、こうした計測方法に疑念を感じて、全国大会を忌避しているチームがあることは漏れ聞いていた。

このペーパーに書かれていたのは、トップアップ式を継承しつつ、何とか計測精度を向上させようとの意図から、大会専用に開発したポンプの使用を義務づけるというものだった。詳細は後日発表するということで、不明な点も多かったが、我が部でも、日常的に行っているシャシローラテストや地元での走行練習では、簡便なことからトップアップ式を採用してきたものの、それに起因する計測誤差に悩まされ続けてきていた。それだけではなくて、猛暑となったとなった前年度には、大会直前の走行練習で燃圧が上がらなくなって、満足に走行することすらできない事態にも遭遇していた。

こうしたことから、大会事務局の意図には快哉を叫ばずにはいられなかった。2年前に突然発表された舵角規定とは異なって、1年間の猶予期間を与えているという点でも、参加チームへの配慮が伺われ好感を持った。

ただし、FI化しているチームの多くは、市販されているエコラン用コントローラを用いている。そうしたチームが容易に対応できるのかは不明であり、大会出場への新たなる障壁にならないか,一抹の不安感も覚えざるを得なかった。

|

|

同じ4月9日、入学式を迎えた。新入部員をある程度確保しなければ、活動がままならない状況にあったが、数名が入部してくれて、当面の危機は回避できた。

そこで、4月中旬になって、約2ヶ月間保留としていたNP号Ⅲのアッパーカウルの成型を開始した。ところが、作業を開始してから、プリプレグ材が足りないことに気づいて、あわてて追加発注する始末。追い討ちをかけたのが、加熱成型の当日になって、今度はバキュームバッグが足りないことが判明したこと。急遽近所のホームセンターで購入してきた代用品で対応することにしたのだが、結果は大失敗。

救いは、強度は十分なことから、パテで補修すれば何とか使えそうなことだった。ただし、約1ヶ月後に予定していたこの年最初の走行練習に間に合わせることは困難と判断された。

|

|

この年最初の走行練習は5月19日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。 直前のシャシローラテストでエンジントラブルに見舞われたBG号は持っていかず、何とか間に合わせることができたカウルを装着させてNP号Ⅲのみを走らせることになった。

ただし、カウルに工数を割かれていたために、整備は片手間で済まさざるを得ず、とりあえず走ってくれて、剛性等の問題がないのか確認できれば良いというスタンスで臨むしかなかった。

ところが予想に反して、2011年9月に出した練習場における惰性走行距離のベスト記録を約7%も伸長する結果。2011年度の全国大会直後から約2年がかりで取り組んできた足回りの改良の成果がようやく現れたということで、2012年3月及び2013年3月に卒業したメンバーも含めた部員たちの努力が報われた形となった。

|

|

2回目の走行練習は6月30日。前回走らせることができなかったBG号は、またしてもトラブルのため1周たりとも走らせることができなかった。

NP号Ⅲは、組み付け直後によく発生する前輪リムの振れが大きくなって、惰性走行性能は前回よりも悪化したが、それでも前年度までのNP号Ⅱのベスト記録並に留まっていたことは、改良の効果を例証するものと言えた。一方、NP号Ⅱから引き継いだエンジンは好不調の波が激しく、前年度の全国大会後、集中的に実験してその原因を究明しようとしたが、結局判明しないままとなっていた。ところがこの日は好調で、惰性走行性能が低迷したにもかかわらず、前回並の燃費記録を出した。

以上のように、収穫がなかったわけではなかったものの、走行練習前のシャシローラテスト段階も含めて、多くの課題を突きつけられた形となった。経験不足の2年生部員が主体なので整備力不足は致し方ない側面があったものの,少しずつ整備力が向上してきていることは確かだった。今のうちにいろいろ失敗して、それを活かしてくれればと願うばかりだった。

|

|

7月15日に行った3回目の走行練習では、ようやくBG号を走らせることができた。しかし、NP号Ⅲと同様に前輪ハブを自作品に換装したにもかかわらず惰性走行距離は低水準のまま推移した。エンジンも、燃料ポンプ内に浸入したダストの影響で燃圧が安定しなかったことから、燃費を計測する価値がないほどだった。

また、リムの振れを修正して臨んだNP号Ⅲも不調で、現地で前輪のアライメントを修正したことにより惰性走行性能は前回並みまで回復したものの、初試走となった5月19日と比べると大幅に劣ったままだった。

全国大会まで3ヶ月を切っていただけに、危機感は募るばかりだった。

|

|

ダイヤフラム式燃料ポンプの詳細は5月中に公表される予定だったが、ようやく大会ホームページ上でそれが公開されたのは6月27日のことだった。さっそく、2台分のポンプ本体等の貸与を大会事務局に申し込むとともに、参加者が自費で購入しなくてはならない部品も発注した。事務局からのパーツが届いたのは7月9日と早かったが、自費購入部品の納品が遅れて、全ての部品が揃ったのは7月22日のことだった。

すぐさま1セット分の組立に取りかかって、その翌日にはBG号で試運転に漕ぎ着けたが、燃圧の変動は抑制され、エアの発生も解消されていた。これまでポンプで散々苦労させられてきたこともあって、微に入り細を穿った組立説明書の出来も含めて、大会事務局の大英断に大いに拍手を送りたい気持ちに駆られた。 こうしたことから、残る1セットも組み上げてNP号Ⅲに取り付けてみたのだが、加減圧制御バルブをoffにした瞬間に燃圧が大気圧に戻ってしまう症状に見舞われた。エア抜きが不十分だったのかと考えて、それを入念に繰り返したのだが症状は改善されなかったばかりか、チェックバルブの勘合部からガソリンが漏れ出す始末。そこでチェックバルブを交換することにしたのだが、またしてもガソリン漏れに遭遇。ようやく4個目でガソリン漏れこそなくなったが、加減圧制御バルブoff時に燃圧が即座に大気圧まで低下してしまう症状は変わらなかった。 |

|

こうした中で迎えた7月28日の走行練習は、事前の予報どおりに雨に降られて、1回もデータを取らぬまま撤収を余儀なくされた。更に8月19日の走行練習も、雨に加えて雷注意報も発令されていたため中止とせざるを得なかった。 ようやく走らせることができたのは8月25日。カウルの補修や塗装が済んだNP号Ⅲの惰性走行性能は、5月19日のレベルには及ばなかったものの、ある程度回復を見せた。エンジンも好調で、5月19日に記録した練習場における最高燃費記録を約4%更新した。一方のBG号の惰性走行性能は惨憺たる出来で、現場でいろいろ調整を試みても効果はほとんど見られず、全国大会まで残す走行練習が9月22日の1回だけしかないことを考えると、暗澹たる気持ちにならざるを得なかった。

この日の最大の収穫は、燃料ポンプ換装の効果を確認することができたことで、同一のセッティングにおける燃料消費量の計測値のばらつきは大幅に小さくなっていた。改めて大会事務局に敬意を表したい気持ちに駆られた。

|

|

全国大会前最終の走行練習は9月22日。前回までの教訓を活かして、足回りの整備には万全を尽くしてきただけに、期待は大きかった。 まず走らせたのはBG号。この年の走行練習では、再三トラブルに見舞われて、ろくに走ることができず、アライメント調整が全く進んでいなかった。ところがこの日も、10時頃から走行を開始した直後に、電装系統のトラブルに遭遇して、ようやく走ることができるようになったのは夕方になってからで、時間切れのため、結局調整は全くできないままで終わった。

一方のNP号Ⅲも、後輪クラッチ機構のワイヤーが外れて、その補修に12時半過ぎまで要してしまった。このため、NP号Ⅲのアライメント調整も最後の煮詰めはできないままとなった。

2台ともエンジンが好調だったことが唯一の救いだったが,2年連続で地元での走行練習でマシンの実力を把握できないまま、全国大会を迎えざるを得なくなったのだった。

|

|

我が部では2007年度以来毎年、全国大会直前に深刻なトラブルに見舞われてきた。この年は、整備スタッフの主体が2年生となっただけにいろいろ発生するのはやむを得ないと達観していたが、皮切りとなったのは、全国大会出発の1週間前に発生したウレタンチューブ2本の空気漏れ。直前に行ったリムテープの貼り替え作業の際に不手際があったことが原因と思われた。その後、燃圧計の破損、冷却用ポンプの断線、BG号用エンジンの整備不良と、次から次へとトラブルが発生し続けた。 それにもかかわらず、9月30日と10月1日が休校日となっていたため、作業時間を確保しやすかったことが幸いして、整備作業は10月1日の午前中までに終えることができ、2年前から車検時に導入された脱出テストの予行演習も行うことができたのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

10月4日、全国大会へといよいよ出発。

参加した部員は10名だが、5年生と3年生のそれぞれ1名ずつを除く8名は全国大会初参加。きっと全国大会では、想定外の事態に遭遇するのだろうと予感しないではいられなかった。

地元での走行練習や台上試験の結果からすると、エンジンや足回りの改良で約9%の燃費記録向上効果は確認できていたが、過去のデータの解析により、走行パターンの改善によって更なる上乗せを図ることも可能と考えていた。そのためには、大会初日に有益なデータを得て、それを2日目に活かすことが不可欠だったが、この時点での降水確率は2日間とも50~60%と高く、その点が最大の気がかりだった。

|

|

大会初日の朝。

前夜から降り続く雨が止む気配はなかった。

|

|

ある程度は八戸出発前に済ませてきたとは言え、雨対策に翻弄される中、BG号のフロント回路のグラフィックLCDが文字化けするトラブルが発生。接触不良が原因と思われたが、その箇所を突き止めて対策している時間的余裕はなく、あらかじめ用意していた予備LCDに交換する。 |

|

ようやくシャシローラテストに漕ぎ着けたのは8時過ぎ。ただし、例によって、BG号は燃料噴射時間の学習係数が落ち着かず、テストを重ねたが、切がないので5回目のテストで打ち切りとした。 |

|

この年の大会の特徴は、オフィシャルに経験ある技術者を集めたようで、どのセクションに行っても適切な対応がなされていたこと。特に、走行後の燃料タンク取り外し段階では、オフィシャルによってはエア抜きさえ求めない場合もあり、年に一度の自分たちの実力を測る機会で胡散臭い記録を得ても仕方がないので、当方から「エア抜きさせて下さい」と申し出たことも少なからずあった。ところが、この年は、このセクションでの対応も適切で、ダイヤフラム式燃料ポンプの導入も含めて、主催者側が計測精度向上に配慮していることが伺われて好感を持った。

車検では、例年になく微に入り細に入り丁寧に調べられた。これは決して悪い意味で書いているのではなく、原因は我が部のマシンではケーブルやチューブが錯綜していて、燃料ラインがわかりにくかったことにあった。

ようやく車検も終了したと思いきや、「コントロールユニットは全部自作ですか。凄いですね! 車検には関係ありませんが,ちなみにどういう制御をやっているのか教えて下さい」と言われて、簡単に説明する場面が訪れた。過去にも年配のオフィシャルから、「よくこんなものを作りましたね」と呆れられたことがあったが、今回のこともちょっとうれしい瞬間だった。

|

|

ただし、車検合格証はもらったものの、雨対策として装着していた後輪用の泥除けが振動でタイヤに接触する可能性を指摘されたため、ピットに戻ると、泥除けの一部を切除した。

また、9時頃には雨は止んだものの、いつまた降り出すのかわからない雲行きだったため、スクリーンの撥水対策を施すことにした。

|

|

そして、12時半過ぎに、練習走行へと出発。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

2台ともスムーズに燃料微調整を終えたが、高校生クラスの再スタートが相継いだため、10分以上待たされた。スタート時の油温は大幅に低下していて、燃費記録の悪化が予想された。

前のクラスの出走が完了してから、次のクラスに移りたいという主催者側の意向は理解できないこともないが、それならば前のクラスの出走が完了してから、燃料微調整に召集する指示を出すべきである。大会のスムーズな運営に協力する形で、指示に従って率先して燃料微調整に向かったチームが、散々待たされて、燃費記録の点で不利な状況に追い込まれるのはおかしいと言わざるを得ない。

大会事務局には、運営方法の見直しをお願いしたい。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

最初の1周は、惰性走行性能を比較するため、前年度と同じパターンで走行させたのだが、ゴール前の第2サインエリアで計測した通過時間は、前年度に比べてNP号Ⅲが9秒、BG号に至っては17秒も遅れていた。

原因は風向きだと直感した。第2サインエリアではホームストレートで追い風となる風向きだったので、そのままの風向きだとするとバックストレートでは向かい風。

このコースでは、第3コーナーあたりで下り坂となって、惰性走行中であれば速度は上昇に転じる。この速度が上昇し始める前の最低速度が、向かい風のため低下し、それによって平均速度も低下しているものと考えたのだった。

|

|

実際、走行後にロギングしたデータを調べてみると、1周につき3回の加速のうち、1回目の加速後や、ホームストレートでの惰性走行は伸びていた。その反面、3回目の加速後の惰性走行は奮わず、それがラップタイムの悪化を招いていることは明らかだった。

ドライバーには事前のミーティングで、過去の走行パターンを示しつつ、風向きの影響が少なくないことを示唆しておいたため、ドライバーはフロント回路に表示される左図と同様のグラフを見ながら、ラップタイム悪化はそれによるものだと判断してくれたようだった。

走行後にドライバーは、もしグラフがフロント回路に表示されていなかったら、何でこんなに転がらないのかわからず、大混乱していただろうと述懐していたが、グラフィックLCDの導入が功を奏した形となった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

ただし、ドライバーがラップタイム悪化の原因は把握できたにせよ、その対策まで講じることができたわけではない。もっとも、サインエリアにいた我々にしても効果的な対策は思い浮かばなかった。

このため、記録は、NP号Ⅲが1686km/L、BG号が1452km/Lと、チーム記録の1747km/Lには遥かに及ばなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

リザルトを見ると、NP号Ⅲは1位、BG号は4位と好位置を占めていた。しかし、いつ雨が降り出すかもしれない状況下で、出走を見合わせたチームも多かったものと推察され、順位に一喜一憂する部員は皆無だった。

そんなことよりも注目したのが、全般的な動向。私たちがエントリーしている学生クラスだけではなく、高校生クラス、一般クラスでも実績のあるチームが大きく燃費記録を下げていた。

やはり、バックストレートでの転がりの悪さが各チームに暗い影を落としていたのだった。

|

|

リザルトが発表された頃、ピットでは2台のマシンの計6個のハブの点検整備が進められていた。これは、何も初日の転がり不良を受けたものではなく、遠征出発前からの既定の作業だった。ただし、全てのハブの点検整備は、会場では終えることができず、1個をホテルに持ち帰らざるを得なかったが、特に問題点は見当たらなかった。 |

|

翌10月6日。前夜から降り続いていた雨は、朝になって上がった。

ただし、相変わらず降水確率は高く、雲行きも怪しい限りだった。そこで、前日同様、防水仕様になっていないフロント回路にカバーを取り付けたり、スクリーンの撥水対策に追われる。

また、風向きだけでは説明できないほど全般的に惰性走行性能が悪かったBG号は、地元でトー調整を煮詰められなかったことがその原因と思われ、その調整もやり直した。 |

|

そして迎えたスタート前チェックは問題なくクリア。 |

|

ところが、スタート前待機エリアへの移動を目前に控えて暖機していたら、またしてもチェックバルブからの燃料漏れが発覚。慌てて予備品に交換する。

ダイヤフラム式燃料ポンプを使い始めて、まだ2ヶ月半しかたっていないのに、だめになったチェックバルブは5個目。恐るべき発生頻度だった。

|

|

スタート前待機エリアに移ると、BG号の燃圧が低くなっていることに気がついて、レギュレータのつまみを回して再調整。

ダイヤフラム式ポンプでは、エンジン運転中の燃圧変動は極めて小さいが、いったん減圧した後、再加圧した際に、燃圧がそれまでとは大きく変化してしまうがことが時折発生していた。しかし、原因を突き止めている時間的余裕がなく、そのままになっていたのだが、その症状がこの場で現れたのだった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

この日も燃料微調整はスムーズに通過して、スタートラインへ。

NP号Ⅲに続いて、BG号も発進していく。

|

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅲは、5回目の加速初期に息つきする症状を示した。

走行後にロギングしたデータを調べてみると、燃圧は直接計測していないものの、燃料噴射時間と空燃比の関係を見る限り、スタート直前にBG号で見られたように、燃圧がこの回の加速から低下したものと判断された。

エンジンが始動してしばらくすれば、フィードバック制御により空燃比は目標値付近に制御されるが、制御が始まるまでの間は、燃圧低下の影響は防ぐことができない。この燃圧低下の症状はゴールするまで回復せず、燃料消費量を増大させた。

後日の解析では、NP号Ⅲは、油温が低いままスタートした前日に比べて、エンジンの効率がさらに3%強低下していた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方、第2サインエリアで体感する風向きは、バックストレートに当てはめると、向かい風が主ながらその勢いは前日と比べるとやや弱く、時折横風が混ざるものとなっていた。

このため、前日と比較して、バックストレートでの惰性走行の伸びはやや改善されたものの、前年度決勝の出来には程遠く、ドライバーは苦戦を強いられた。

なお、バックストレートで惰性走行が悪化していた問題を、他チームがどのように捉えていたのかを知ろうとして、後日ネットで調べていたら、下総高校さんのページに「路面の補修と思われる走行抵抗の増加」との記述があった。コースウォーキングに参加したドライバーから、東日本大震災で発生したと思われる路面の割れを補修した跡があったことは聞いていたが、当のドライバーともどもそんなところに原因があろうとは想像だにしていなかった。名門チームが公式に発表しているのだから、我が部の「風向き」説は誤りかもしれない。 |

写真をクリックすると大きくなります |

それはさておき、NP号Ⅲは規定走行時間に約11秒の余裕でゴール。

前日の走行で、走行パターンのグラフ表示など回路面でドライバーをサポートする機能の活用方法をドライバーたちは体得したようだったので、「サインエリアにいる我々よりも君たちの方が有用なデータを持っているのだから、走り方は君たちに任せる」と言って、走り方はドライバーに丸投げにしたところ、それに見事に応えてくれた形となった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

BG号もしばらくしてゴールラインを超えた。

新人ドライバーのS君には、マシンの不調が相継いで地元でろくに練習をさせてあげられなかっただけに、余裕時間約27秒でのゴールはでき過ぎで、S君の大健闘と言えた。

燃費記録はNP号Ⅲが1731km/L、BG号が1592km/Lで、前年度にNP号Ⅱが出したチーム記録の1747km/Lを超えることはできなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

そして結果発表。NP号Ⅲは3位、BG号は5位だった。ただし、BG号のゴール直後から小雨がパラつき始め、それによってリタイアしたり、燃費記録が悪化したチームもあったものと思われ、順位が実力を反映したものなのかは疑問も残った。

順位はともかくとして、多くのチームが燃費記録を下げている中、ほぼ前年度並の記録を出したことは、1、2年生主体のチームとしてはよくやったと言えた。また、そのことはマシンのポテンシャル向上も併せて実証したものと推察され、エンジンや足回りの改良に取り組んで、この3月に卒業されたOBの皆さんの努力が無ではなかったことが明らかになったという点でも、うれしい結果だった。

また、こうした状況下で、KIT(金沢工業大学)夢考房エコランプロジェクトさんは、自ら持つ大会学生記録2083km/Lを大幅に更新して2416km/Lの新記録を打ち立てた。さすがと感嘆するしかなかった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

恒例の記念写真。

この写真に写っているのは10名だけですが、過去最高の16名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さって、ビデオや写真の撮影などでご協力いただきました。

皆さん一様に、「1、2年生主体のチームでどうなることやらと思っていたが、良く機能していて驚いた」と述べていらっしゃいました。そうした言葉は、きっと彼らの励みになることでしょう。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

そして表彰式。

本来、表彰台は3回目となるはずだっだが、いろいろな事情があって、我が部としては初の表彰台。部長でNP号Ⅲのドライバーも兼任していたN君(左から2日目)は、満面の笑みを浮かべながら表彰台に登った。

写真は右から、優勝した金沢工業大学さん、2位の名城大学さん、3位の八戸高専。 |