|

|

まず、見直しに着手したのは後輪クラッチ機構。高効率を要求されない街乗り向けの内装式変速ハブをベースとしていただけに、2002年度に開発した当初から、向こう数年間の暫定品との位置付けで、1000km/Lを超えるには全面改良しなければならないだろうと想定していた。ところが、この機構のまま1000km/Lを突破してしまい、現在に至っていた。ただし、軸受がカップ&コーン式で、構造も複雑なことから、その最適調整は難しく、整備担当者が代替わりする都度、困難に直面してきた。それが前年度に多発した転がり抵抗不良の一因となっているものと思われた。 そこで、高効率と思われる市販のハブを調べて、それを改造する可能性を探ってみたのだが、なかなか名案は思い浮かばなかった。このため、方針を転換して、ハブを自作することにしたのだが、設計作業は想像以上に困難を極めた。試行錯誤の末、ようやく試作品が完成して、折から入手していたワイドリムに組み付けることができたのは、2012年1月下旬のことだった。 |

|

試作品ができあがると、さっそく転がり試験機でテスト。 これまでは、転がり性能は実車走行練習で評価するしかなかったのだが、校外で実施せざるを得ない走行練習の回数には制約があり、しかもその都度気象条件が異なることを勘案すると、セッティングを煮詰めることは難しかった。そこで、台上で整備調整結果を評価できるようにするために開発したのがこの試験機で、新型後輪クラッチ機構よりも一足早く完成していた。

試験機でのテストの結果、新型が現行型に比べて優れていることは確認できたものの、それはリム換装によるところが大きく、ハブ自体の改良効果は期待していた程ではなかった。このため、軸受の形式や潤滑剤をいろいろと変えて試してみることにしたのだが、得られたデータは有用で、実車走行との相関は未確認だったものの、試験機そのものの有用性も証明した形となった。

こうして試験機の有用性が明らかになるにつれ、反省させられたのは、2004年度に製作した動力計とは比較にならないほど簡単な構造の転がり試験機をなぜこれまで開発しようとしてこなかったのかということだった。 |

|

また、足回りと並んで重要な柱であるエンジンについては、NP号Ⅱ用のそれを用いて、連日のようにシャシローラでテストを繰り返していた。その結果、2月上旬までに、2011年度全国大会仕様に比べて、6~8%程度の燃料消費量の低減を図ることができた。転がり試験機での結果と総合すると、この時点で、目標の1500km/Lを余裕を持って上回りそうな手ごたえが得られた。 |

|

NP号Ⅱ用のエンジンの改良が一段落すると、2月下旬からは、BG号の噴射弁をDCP式からFCデザイン製のそれに換装する作業に取りかかった。DCP式では、燃料配管中からのエアの発生を防ぐことは原理的に無理で、過去2年間、全国大会時に出走前の燃料微調整で注意を受けていたため、換装を余儀なくされたのだった。

ただし、燃料ポンプで加圧した燃料の噴射量をソレノイド式の噴射弁で制御するコンベンショナルな形式に変えるならば、NP号Ⅱで使用してきたスーパーカブ50用のものを選択する余地もあった。FCデザイン製のものを選んだのは、トップチームがこぞって使用しているゆえ、一度は試してみたいという誘惑に駆られてのことだった。

ところが、アイドリングを安定して持続させようとすると、空燃比がかなり過濃となってしまい、それよりも少しでも燃料噴射時間を短くするとエンジンが停止してしまうトラブルに見舞われた。幾ら調節しても症状は改善されず、エンジンを分解してみると、ピストンやオイルはこれまで見たことがないほど真っ黒になっていた。しかも、オイルの汚れで潤滑用のノズルが目詰まりしてしまっていたために、シリンダとピストンは大きく損傷しており、修復は不可能と判断された程だった。

やむなく、FCデザインさんに問い合わせたところ、容量の異なる噴射弁を送っていただくなど、ご懇切な対応をいただいた。それでも、問題はなかなか解決しなかった。

|

|

前年4月に「最小回転半径は5m以下でなければならない」との新規定が全国大会事務局から発表された。まもなく、「最小回転半径は5m以下が望ましい」と変更されたものの、先行きが不透明で、折から開発しようとしていたニューマシンの設計作業は中断したままになっていた。しかし、その後この規定に関する全国大会事務局からの声明は特にないまま推移していた。

そこで、前年度の全国大会後、現行型のNPⅡの後継機たるNP号Ⅲの設計作業を再開した。ただし、従来は新技術を織り込むためにニューマシンを開発していたのに対して、今回はカウルの製作技術を低学年生に伝承するのが開発の主目的で、シャシの基本構造はNP号Ⅱのそれを踏襲することにしていた。

ただし、足回りに関する一連の改良をニューマシンに活かすには、実車走行練習での評価を待つ必要があったため、シャシの製作は一時保留することにし、まず3月下旬の合宿から着手したのはオス型の製作だった。

|

|

この年最初の走行練習は4月15日。場所は2009年度以来使わせていただいている三八五オートスクール八戸校さんの教習コース。

足回りの改良はBG号、エンジンの改良はNP号Ⅱをベースとしてきていて、2台とも足回りとエンジンのどちらかしか改良が済んでいない状況だったが、NP号Ⅲのシャシ開発を進める上で足回りの改良の評価は早期に行う必要があり、異例の早い時期の走行練習に臨んだのだった。

後輪ハブは従来型のまま、リムのみを換装したNP号Ⅱは、初回の走行練習としてはまずまずの結果を残したが、新型後輪ハブを装着したBG号は、ピットでシャシローラテストを繰り返しているうちに、後輪ハブの動作がおかしくなった。分解してみると、つめ車の内歯が大きく損傷していた。

原因は材料の発注ミスにあった。ただし、損傷状態がひどかったため、念を入れて、当初想定していた材料よりも硬度の高い材料で再度つめ車を製作することにした。できあがったのは4月下旬のことで、5月20日、6月3日に実施した走行練習で、強度面での問題はないことを確認できた。ただし、肝心の惰性走行性能は、前年度最終盤に比べると、同等かやや劣る有様で、リム換装も含めた改良の効果が全く現れてこないことには頭を抱えざるを得なかった。

|

|

我が部ではエコラン参戦初期に、トランシーバーを用いて、ドライバーと通信することを試みていた。しかし、混信が多いことと、ドライバーに対して実効あるアドバイスを送ることができるわけでもないことから、ドライバーへの通信を放棄していた。しかし近年、ドライバーに通信したくてもそれがかなわないことから、もどかしい思いをさせられることが続いていた。

そうした折、「トランジスタ技術」誌に毎号のように記事が掲載されていたXbeeという無線通信モジュールを活用して、サインエリアにいる部員とマシン間の通信を確立できないものかと思い立った。

まずは、データロガーに記録したデータを走行後、従来は有線でPCに送信していたのを、無線化してみることにした。受信バッファが小さいため、通信速度の設定に2日程度の試行錯誤はあったものの、4月30日には成功するようになった。 |

|

そうした中、エンジン部門は、2月下旬以来、FCデザイン製噴射弁のトラブル対策にかかりっきりとなっていた。制御回路の基板を作り直すことで、アイドリングは多少不安定ながらもほぼ理論空燃比付近で持続できるようになった。ところが、シャシローラでテストしてみると、噴射弁単体で噴射特性を測定した結果に比べて、同じ噴射時間で約3倍もの燃料が噴射されていることが判明した。八方手を尽くしてその原因を調べたが、結局究明することはできず、FCデザインさんからのお申し出に甘えて、噴射弁をお送りして点検していただくことにした。 こうしたことに忙殺されていたため、走行練習にはエンジンの整備や調整が不十分なまま臨まざるを得ず、6月3日までの3回の走行練習とも燃料消費量は低水準で推移していた。特に、2月までに燃費低減策を施して、成果も確認していたNP号Ⅱが、前年度最終盤並のレベルに留まっていたことは問題だった。 |

|

そこで、NP号Ⅱのエンジンを入念に整備してシャシローラで調整を繰り返したが、相変わらず不調のまま推移し、その原因は突き止められなかった。このため、この年4回目の走行練習となった7月1日も、燃費記録は奮わなかった。 一方のBG号は、噴射弁はDCP式のままながら、NP号Ⅱに施していた改良をようやく取り入れたところ、事前のシャシローラテストで好成績を収めていた。果たしてこの日の走行練習でも、前年度最終盤に比べると燃料消費量はかなりの低減を記録した。

ただし、惰性走行性能は2台とも低迷したままで、全国大会まで残すところ2ヵ月半に迫ってきていただけに、いよいよ危機感が切迫してきた。

|

|

7月6日、FCデザインさんにお送りしていた噴射弁が戻ってきた。わざわざ実機テストまでしていただいたのだが、その結果は「異常なし」ということで、我が部のシステムに問題があることははっきりした。しかし、約4ヶ月半総力を挙げて調べあげてきただけに、解決策が容易に見出せるとは思えなかった。

このため、最後の悪あがきのつもりで、DCP式の燃料配管の全面的な見直しに取り組んでみることにした。その結果、エアの抜けは飛躍的に改善されたものの、普段燃料タンク代わりに使用しているピペットから公式燃料タンクに換装すると、タンク下部の細いスロート部にエアが滞留してしまうことがわかった。公式燃料タンクの改造はできないので、この時点でDCP式への未練は捨てざるを得なかった。

そこで、FCデザイン製噴射弁の単体と実機での特性の相違には目をつぶって、前年度導入した学習機能を併用した空燃比のフィードバック制御に頼ることにして、調整を進め.ることにしたのだった。 |

|

そうした中で迎えた7月16日の走行練習は雨に見舞われた。天気予報に基づいて事前に雨対策を準備していたこともあって、雨中での走行に支障はなかった。しかし、雨に遭遇したのは2年前の全国大会練習走行時以来ということもあって、万全とはいかなかった。それが判明したのは幸いだったが、惰性走行性能やFCデザイン製噴射弁の評価が行えなかったのは、走行練習が残すところ2回しかなかっただけに、痛恨の極みと言えた。 |

|

4月末に試作品の動作確認に成功した無線通信機能だったが、各部にトラブルが噴出してその対策に追われる中で、ほったらかしになっていた。ようやく実車搭載できる回路ができあがったのは7月下旬のことで,さっそく7月29日の走行練習で評価を試みたところ、良好な結果を得た。ただし、走行中のマシンから一方的にPCにデータを送信するだけのもので、目的である双方向通信を実現するには、まだまだ課題が山積していた。

一方、肝心の燃費性能はと言えば、この日も惰性走行性能が不調のまま推移していた。また、酷暑が続く中、シャシローラテストで燃圧が十分に上がらなくなるトラブルが頻発するようになって、駆動パルス幅を長くして対応してきたが、この日の走行練習でも、午後になると燃圧の変動が大きくなって空燃比がかなりばらつくようになってきた。このため、パルス幅を一層長くすることで対処したが、パルス幅を長くすれば、燃料ポンプの発熱量が増えて燃圧上昇を阻害する。まさに、いたちごっこだった。

こうした問題に対処するため、無線通信機能の開発は棚上げにすることになった。 |

|

全国大会前最終となった8月20日の走行練習では、BG号の後輪タイヤがバーストしたり、燃圧が全く上がらずアイドリングすらできなくなるなど、トラブルの見本市状態を呈した。 このうち、タイヤのバーストはこの年だけで3回目で、いずれもミシュラン製。過去19年間でバーストしたのは、前年度走行練習中に強風でアッパーカウルが吹き飛ばされた際に、急制動してタイヤが損傷したことによる1回のみ。そうした過去からすると恐るべき発生頻度だった。リムをワイド化したにもかかわらず、それに対応した整備ノウハウを持ち合わせていなかったことが原因と判断され、急遽NP号Ⅱで使用していたIRC製タイヤを発注することにした。ただし、最早実車走行の機会がないことから、不安感は払拭できなかった。

一方、燃圧の問題はより深刻化して、駆動パルス幅を増大しても効果はなく、燃料ポンプを氷で冷却することで何とかこの場を切り抜けたものの、燃料の冷却は大会規定違反である。部室内の運転ではここまでひどい症状は現れなかったことから、最高気温33℃という猛暑にプラスしてマシンが日光にさらされたことが原因と思われた。そこで翌日、マシンを屋外に持ち出して、夏の強い日差しに照りつけられる中で暖機運転を続けてみたところ、カウル内の温度が40℃あたりになると、燃圧が全く上がらなくなる現象が再現された。

この結果を受けて、燃料系統をあれこれ変更して改良案を模索してみたものの、効果はいまひとつで、残念ながら解決策を見出すことはできなかった。全国的に猛暑が収まらない状況を勘案すると、9月中旬に行われる大会時に同様のトラブルに見舞われる危険性は極めて高いと判断せざるを得なかった。

|

|

そこで苦肉の策として、燃料ポンプをエイプ50用のものに換えてみることにした。このポンプは、お盆明けに届いた公式通知に添えられていたペーパーで紹介されていたもので、言わば大会事務局のお墨付き。とは言え、大会直前のこの時期に、基幹部品をそれまで一度も試したことがないものに換装するのは、この年でエコラン参戦20年目となる我が部の決して短くはない歴史を振り返ってみても初めてのことで、焦燥感が募る日々が続いた。

そうした中、追い討ちをかけたのが、NP号Ⅱの冷却用オイルポンプの配線がショートして駆動回路のFETが破損するという事故。それを修復すると、今度は、BG号にオイル下がりの症状が現れ、吸排気バルブとバルブステムシールの交換を余儀なくされた。その上更に、カムシャフトが軸方向にスライドして、その回転を近接センサで正しく検出できなくなるトラブルまで頻出するようになった。エンジンの始動すらできなくなってしまう致命的なトラブルだったが、最早エンジンを分解し原因を突き止めて対策する時間的な余裕はなく、ソフトウエアで暫定的な対策を施すのが精一杯だった。

なお、大会後に調べてみたところ、カムチェーンガイドスプロケットの歯が損傷していたことがわかった。ただし、この部品が傷ついていたことは過去に例がなく、何故そうなったのは不明だった。

それはともかく、大会直前のドタバタ劇は、2007年度以来続く我が部の悪しき伝統だが、この年は過去最悪レベルと慨嘆するしかなかった。ただし、これらの一連の作業が完了した後に行った最終のシャシローラテストでは、長らくエンジンの不調が続いていたNP号Ⅱが復調を見せ、大会に向けて唯一の明るい材料となった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

9月14日、全国大会へといよいよ出発。 大会が前期末試験期間中に開催されることになったため、1年生には参加を遠慮してもらい、参加した部員は12名。2時間目、または3時間目まで受験した後の旅立ちとなった。

9年ぶりに9月半ばの開催となったが、思い起こされるのは、2003年度の台風による大雨の記憶。しかし、天気予報によれば幸い大会当日の降水確率は低く、最大の心配事は払拭された。

ただし、足回りの改良効果をとうとう実車走行練習で確認できないままに終わっていたことが、心に影を落としていた。エンジンに関しては8~12%程度の燃費低減効果を台上試験及び実車走行でともに確認できていたが、エンジンの改良効果のみでは、目標の1500km/Lに届くかどうかぎりぎりのところだった。足回りの最終整備がうまくいっていることを祈るばかりだった。

|

|

大会初日9月15日の朝。

霧が晴れると、一面に青空が広がって、真夏同様の強い日差しにさらされた。

早朝の天気予報が局地的な雷雨の可能性を伝えていたため、一抹の不安感はあった。しかし、青空を見上げているとそんなことは全く想定できず、雨対策を全く施さないまま、最初の関門である車検に向けて準備を進めることにした。

|

|

設営作業を終えると、さっそくシャシローラでテスト。 このテストの目的は、エンジンの調子の良し悪しを量るのと同時に、学習機能を活用して燃料噴射時間のマップをその日のコンディションに合わせて補正することにある。しかし、最初にテストしたBG号は、学習結果が安定しなかった。こうした傾向は、噴射弁を換装してから続いており、テストを繰り返したところで収束する目途が立たないことから、午後の練習走行ではフィードバック制御に頼ることにして、テストを3回で打ち切った。

一方のNP号Ⅱの学習結果は、地元での最終テストでのそれとほとんど変動はなかったことから、テストは2回で切り上げた。

肝心の燃料消費量自体は2台とも良好だった。特にNP号Ⅱはほぼベスト記録と肩を並べる出来で、午後の練習走行に向けて、期待を抱かせた。

|

|

そして車検。

前年度はドライバーの脱出テストが追加されていて驚かされたが、この年は新たなテストが加えられることはなく、スムーズに通過することができた。

|

|

いよいよ午後の練習走行。

噴射弁や燃料ポンプを換装したことが功を奏して、エアの発生は激減していた。このため、過去2年間立ちはだかった燃料微調整も難なくクリアし、スタートラインへと向かう。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

まず、NP号Ⅱがスタート。

続いて、BG号もスタートを試みるが、カムシャフトがスライドするトラブルで失敗。ただし、再度の始動で何とかスタートに成功する。 |

写真をクリックすると大きくなります |

2台とも順調に周回を重ねていく。 |

写真をクリックすると大きくなります |

ところが、3周目に入ったあたりから、比較的強い雨が降り始めた。5周目あたりでいったん降り止んだものの、6周目になると、過去20年間で経験したことがない程のゲリラ豪雨に見舞われた。 このため、大会史上初めて「競技中止」の赤旗が振られ、BG号は残り1周を余したままゴールに入った。一方のNP号Ⅱは視界不良のため、あえてコースアウトしてリタイアを選択した。

これ程の豪雨と言うと、1994年度の大会初日が思い起こされる。一日中雨が止まず、多くのチームのピットが水没した。我が部は水没は免れたものの、夕方会場を出ると、まず向かった先は靴屋だった。このときに比べれは、この日の総降水量はたいしたことはなかった。しかし、瞬間的な雨量は今回の方が圧倒的に凄まじかった。

そう言えば、遠い過去のことで記憶がはっきりしないものの、1994年度の豪雨の際は、雷鳴が轟く中、「自己責任で出走して下さい」といった趣旨の場内放送が繰り返されていた。このため、どんなことがあっても競技を中止しないのが主催者の意向と考えていたのだが、さすがに時代も変わったのか、主催者側の対応も異なっていた。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

雨は、BG号をゴールエリアから運び出す頃には降り止み、やがて練習走行がグループⅣから順次再開された。

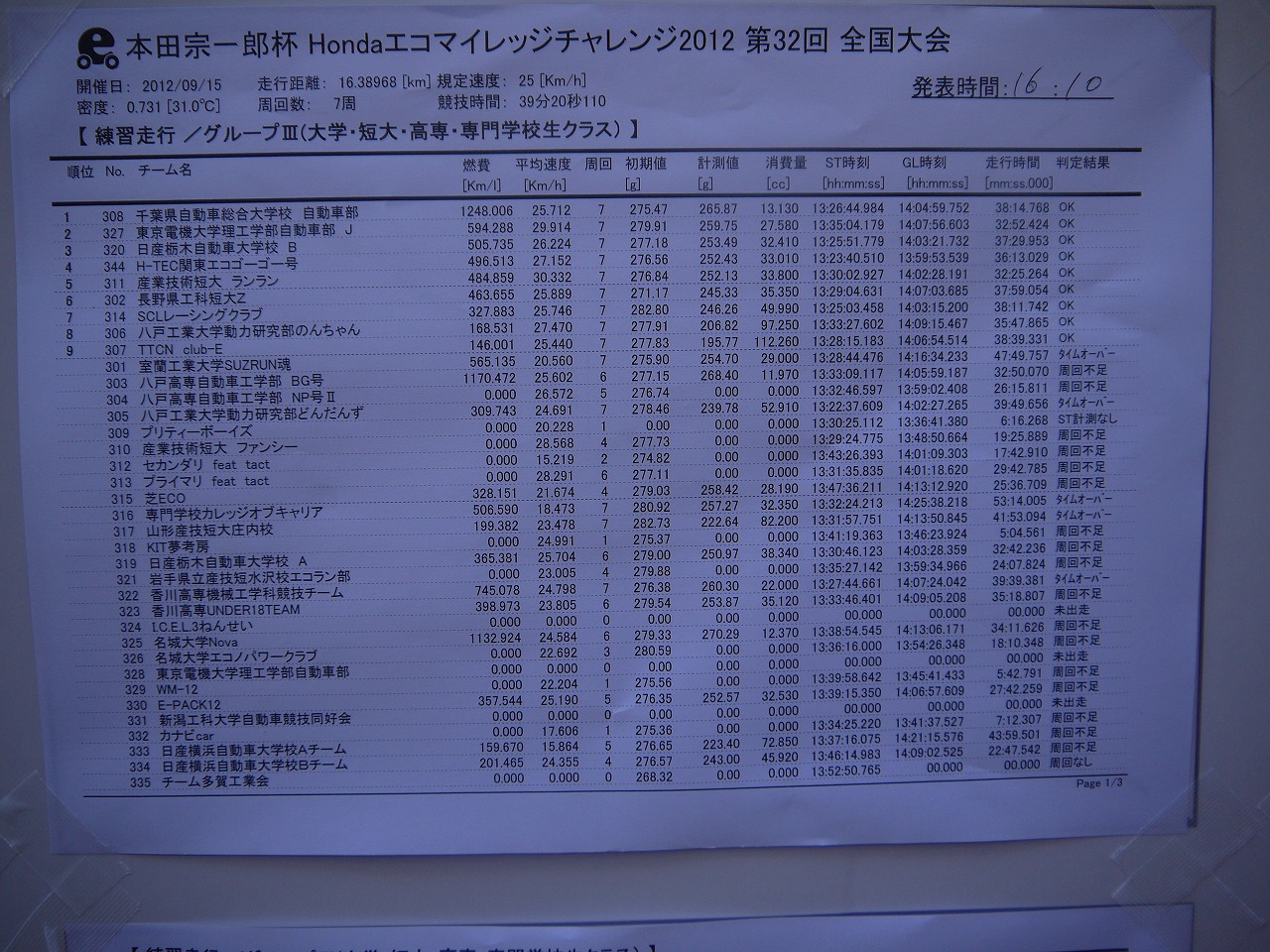

リザルトを見ると、雨の被害をまともに受けたグループⅢで完走できたのはエントリー90台中わずか9台で、比較的早い時間にスタートしたチームのみと思われた。 |

|

ピットに戻ると、さっそく濡れた箇所を拭う作業を開始した。それを終えると、シャシローラテストを行い、きちんと加速できることを確認した上で、撤収の準備を始めた。

ところがその頃になって、シャシ担当の5年生が「ハブに雨が浸入しているかもしれないので整備をやりたい」と言い出した。ピットに戻ってから十分に時間があったはずなのに、ハブの整備を怠っていたのは不注意としか言いようがない。勿論、整備の必要性は明らかだったが、最早会場で整備を行う時間は残されていなかった。

このため、ホテルで整備をすることにして帰路に着いたのだが、必要な工具を会場に置いてきたミスもあって、整備できたのは後輪ハブのみだった。

ホテルでは最終学年の5年生がそれぞれ作業に取り組んだ。シャシ担当はハブの整備、電装系統担当は防水仕様となっていないフロント回路用のカバーの作成、そしてエンジン担当は20周年記念ステッカーの製作。ステッカーの製作はこの場で取り組むべきものであったのか疑問だが、それはともかくとして、現役最後の大会にかける熱い思いに起因した行動だった。

その間、2年生は疲れきった心身に鞭打って、未明まで試験勉強を続けていた。

|

|

大会2日目の朝も一層の濃霧に覆われたが、それが晴れると、青空が広がった。

会場に着くと、すぐさま前輪ハブの整備にとりかかった。また、カウル担当は、前日のようなにわか雨に備えて、撥水と曇り止めの作業に着手した。

こうした一連の作業が終了して、シャシローラテストが行えるようになったのは、8時30分頃のことで、燃料供給やスタート前チェックが目前に迫っていた。いつもなら、1台につき3回程度はテストを行うところだが、BG号はたった1回で切り上げ、NP号Ⅱのテストに移行した。

ところがここで、NP号Ⅱに搭載している空燃比センサLM-1が正しく動作していないことが発覚。空燃比センサを活用した制御は我が部の生命線で、全国大会では過去様々なトラブルに見舞われてきたが、その重みからすると、過去最大級のトラブルと言えた。キャリブレーションをやり直しても効果はなく、結局NP号Ⅱは一度たりともシャシローラテストを行わないまま決勝に臨むことを余儀なくされた。

その後、スタート前チェックを終え、いったんピットに戻っていた段階になって、空燃比センサの電源を再投入すると、稀に正常な動作を示すようになってきた。

今や、それにかすかな望みを繋ぐしかなかった。

|

|

スタート前待機エリアに進むと、BG号の前輪が左右逆になっていることが発覚し、あわてて交換する始末。

NP号Ⅱの方は、電源を再投入する都度、空燃比センサが正常動作する確率が上がってきて、それへの期待が高まってきた。結局、燃料微調整段階で電源をオンにしたところ、正常に動作したことから、そのまま電源を切らずにスタートラインに向かうことにした。

ところで、傘をかざしているのは、ドライバーや燃料系統に陽があたるのを避けるため。こうした目的から、晴天時でも多くのチームが傘を持ち込んでいることを散見してきて、その都度来年こそはと言い聞かせてきたのに、翌年になるとすっかり失念していて、結局晴天時に傘を持ち込んだのはこの年が初めてだった。それもこの日の朝、ホテル前のコンビニで購入してきた有様で、前日の猛暑とにわか雨を受けた場当たり的なものだった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

まずスタートラインに着いたのはBG号。幸い、カムシャフトのスライドによるトラブルはなく一発でスタート。

続いて、NP号Ⅱも無事スタート。空燃比センサが正常動作しているのかが最大の心配時だったが、走行後、ロギングしたデータを見たところ、空燃比センサは正常動作を続けていたことが判明した。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

スタート前に与えた指示に従って、2台ともかなり早いペースで周回していった。

しかし、3周目あたりから暗雲が立ち込め、風も強くなってきて、にわか雨を予感させた。このため、雨が降り出す前にゴールさせようと、そのペースを保つように指示し続けた。

それでも、BG号のドライバーで百戦錬磨のY.N.君は、自主的な判断で自動停止速度を落とし始めた。このため、周回ペースを維持し続けたNP号Ⅱが一時BG号を抜く場面も見られた。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

5周目あたりから再び陽が差すようになってきて、ようやくペースダウンを指示を出す。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号ⅡのドライバーであるT.N.君には焦るとパニックに陥り易いという欠点があった。

しかし、前半で時間的な余裕を稼いでいたこともあって、冷静な運転に終始してくれた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

まず、BG号がゴール。規定時間に対する余裕は11.7秒。

最後の操縦となった5年生ドライバーのY.N.君の過去4年間の決勝記録を見ると、余裕時間は5.5秒、40.5秒、11.7秒、11.7秒。パンクのためもう1台がリタイアして、確実に制限時間内にゴールさせるべく、周回ペースを落とさないように指示し続けた2010年度を除くと、いずれも10秒前後。2010年度の走行練習で雨の中0.022秒差で規定時間をクリアしたことも含めて、神業的な操縦を続けてくれた4年間だった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

一方のNP号Ⅱも、24.8秒の時間を余してゴール。余裕時間は前年度に比べて大幅に削減されていた。

これは、事前に前年度の走行パターンを示しながら、入念な打ち合わせを行った効果が出たものと思われた。勿論、それに答えてくれたT.N.君にも功はあった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

ゴールエリアでは2台とも車両保管を告げられたが、過去2年間、車両保管基準がでたらめなことを目の当たりにしてきただけに、それだけで好記録が出たものと浮かれはしなかった。

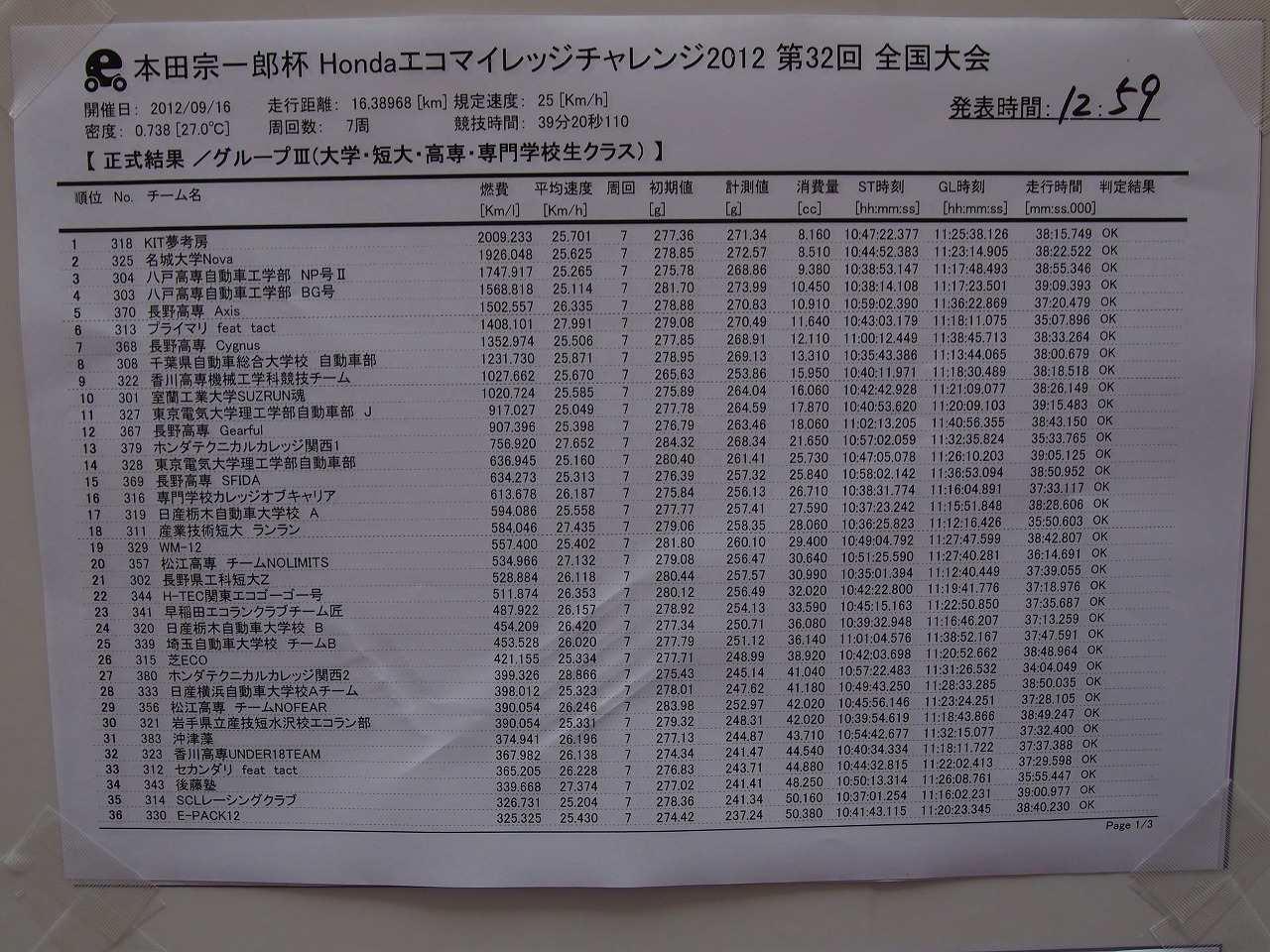

しかし、燃料計測に臨んでみると、NP号Ⅱは1747km/L、BG号は1568km/Lで、目標だった1500km/Lを2台とも突破していた。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

そして、結果発表。

NP号ⅡはグループⅢで3位に入って過去最高、BG号も4位に入っていた。

直前に行われていた「スーパーマイレッジカーチャレンジ広島」で、金沢工業大学(KIT)さんの1台と、名城大学さんの2台が2000km/Lを超えていたので、1700km/L台では良くても4位と思っていただけに、3位入賞は驚きだった。

3位となると表彰台。1999年度に高専クラスというマイナーなカテゴリーで3位に入ったものの、事務局のミスで表彰台に上ることができなかったことから、今回は我が部としては初の表彰台となるはずだった。 ところが、表彰式の直前になって小雨がぱらつくようになり、事務局の判断で、全てのカテゴリーで表彰台に登るのは1位のみに変更された(その後、私たちが会場を出る頃になって、前日並みのゲリラ豪雨が襲ったことからすると、事務局の判断は適切だった)。

このため、NP号Ⅱのドライバーで部長でもあるT.N.君が表彰台に上ることはなかった。彼は表彰台で、「この夏、3年ぶりに蟹を食べたことが、3位入賞に繋がった」と、部外者にはほとんど意味不明のコメントを述べるつもりだったようだが、それはかなわなかった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の記念写真。 この写真に写っているのは6名だけですが、14名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さって、ビデオや写真の撮影などでご協力いただきました。

大会直前からのトラブルの連鎖劇が、茂木に来ても収まることがなかっただけに、チーム記録大幅更新という結果には、皆さん唖然としている様子でした。でも、家路に着く車中で、「自分たちが現役だった頃もそうだった。相変わらずだな」と苦笑いされていたのではないでしょうか。 全国大会時に「トラブルに見舞われながらも,何故だか完走してしまう」という不思議な伝統は、20年目の節目となったこの年にもしっかり継承されていたのでした。 |