|

|

4月6日に公開されたHondaエコ

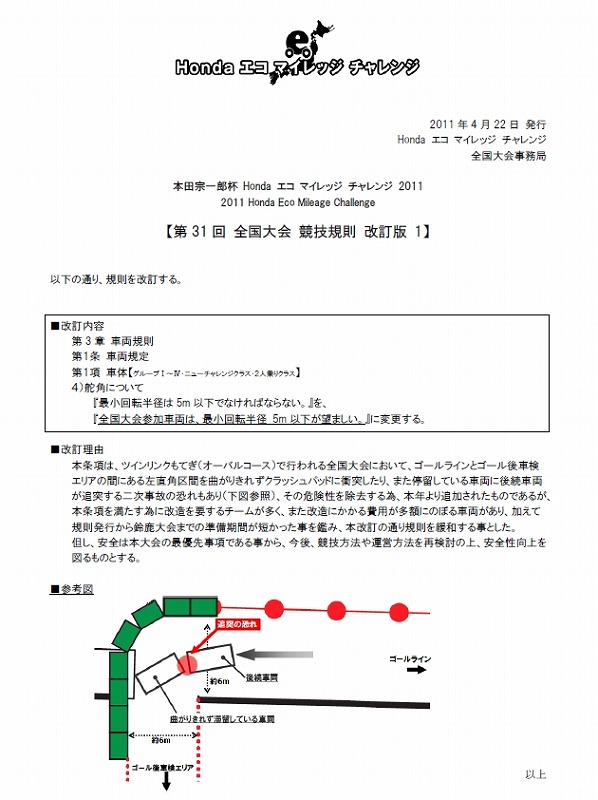

マイレッジ チャレンジ 2011 第31回全国大会の競技規則に、新たに「最小回転半径は5m以下でなければならない」との項目が追加されたことから、我が部は大混乱に陥った。 出走させる予定だったNP号ⅡとBG号の最小回転半径は設計上5mを大きく超えており、規定を満たすためにはまずトレッドをかなり拡大しなければならなかった。しかし、昨年度の大会でデビューさせたばかりのBG号は、モノコック車両のためそうした改造は不可能だった。そこでBG号は涙をのんで引退させ、2009年度の大会をもって引退させていた鋼管製シャシのNP号を現役に復帰させて、同じく鋼管製シャシのNP号Ⅱともどもトレッド拡大の改造を行うことしか方策は見出せなかった。

ただし、従来のカウルは装着できなくなるので、カウルも新規に製作しなければならない。わずか半年の間にカウルの設計製作作業を終えられるのか、想定外の出費に財政的に耐えられるのか、我が部は1993年度のエコラン初参戦以来最大の危機に直面することになった。 |

画像をクリックすると大きくなります

|

念のため大会事務局に、この規定の撤回か、せめて実施を1~2年程度猶予してもらえないものかと問い合わせてみたが、安全上の理由からそれはできないとの返答だった。 そこで手始めに、NP号のシャシを改造してトレッドを50mm拡張する作業を開始した。また、カウルを白紙から設計し直していては全国大会に間に合わせることはほぼ不可能なため、暫定的に既存のNP号Ⅱのオス型のタイヤハウス部分に肉盛りして、全幅をやはり50mm拡張すべく設計変更に着手するとともに、工法の検討に入った。

ところが、これらの作業がほぼ完了しつつあった4月20日になって、大会事務局より、規定を緩和して、「最小回転半径は5m以下が望ましい」に変更する旨の通知が届いた(公示は4月22日)。私たちと同様の声が数多く届いて、それに配慮した結果とのことで、部員たちの間にも安堵の空気が広がった。

この通知を受けて、カウルの新規製作作業は中止し、全国大会には当初の予定通りNP号ⅡとBG号を出走させることにした。ただし、規定の趣旨を踏まえて、現行のカウルに収まる範囲で最小回転半径を縮小して大会に臨むことに決めた。また、トレッド拡大の改造を終えていたNP号のシャシで今後様々な測定を行って、次期型車両開発の参考にしていくことにした。 |

|

そうした方針に基づいて5月上旬まで、連日のように暫定的な改良を加えては最小回転半径の計測を繰り返す日々が続いた。写真は、前輪に霧吹きで水をかけながら旋回させて、最小回転半径を計測している様子。 その結果、タイヤハウスと前輪のクリアランスを最小限にとどめていたBG号は、最小回転半径を全く縮小できないことが判明した。NP号Ⅱは、改善の余地があることが判明したものの、それでも5mには届かなかった。トレッドを拡大したNP号の最小回転半径は5mを下回ったものの、それに対応させたカウルを検討してみたところ、全幅を800mm程度まで拡大させなければならないことが判明した。

結局、大会まで残された期間が少なく、現行マシンの改良に専念しなければならない状況に置かれていたため、この規定が義務化されるのかどうか、大会事務局の意向がはっきりするまでは、新型車両の開発は保留することになった。

|

|

一方、2月までは比較的順調に推移してきたエンジンの改良作業だったが、3月に予定していた合宿の中止と、競技規則変更に伴うドタバタ劇の煽りを受けて、思うように進展しなくなった。再びNP号Ⅱをシャシローラでテストできるようになったのはようやく5月2日のことだったが、燃料消費量は約15%も悪化する有様。ただし、問題はそれだけにとどまらず、エンジン周辺のありとあらゆる箇所のトラブルが噴出し、さながらエンジントラブルの見本市のような観を呈した。 当初は単なる整備不良ではないかと楽観していたのだが、原因を究明し対策がほぼ完了して、校内初試走に漕ぎ着けることができたのは2ヶ月後の7月2日のこと。我が部始まって以来、最もその解決に苦慮したトラブルとなった。 校内初試走が7月以降にずれ込んだのは2003年度以来のこと。当初は遅くとも5月中旬と見込んでいただけに、この「想定外」の事態に、果たして全国大会までに信頼性を確保し、マシンのポテンシャルを引き出すことができるのか不安観が募るばかりだった。 |

|

校内初試走の2日後の7月4日に、「三八五オートスクール八戸校」さんの教習コースをお借りして、この年初めての走行練習を行う計画だった。しかし、雨のため中止とさぜるを得ず、走行練習は2週間後の7月18日に持ち越しとなった。 焦燥感に駆られつつ迎えた初の走行練習だったが、その分エンジンの整備や調整が進んだこともあって、NP号Ⅱのエンジンの調子は良好だった。また、NP号Ⅱのエンジントラブルの煽りを受けて、改良作業が遅れ、全く調整する暇もなく走行練習を迎えざるを得なかったBG号のエンジンも、まずまずの出来を示した。

ところが、惰性走行距離は前年度に比べて30%も悪化する有様。主原因は2台とも前輪のアライメントがでたらめだったことにあり、調整をし直した結果、惰性走行距離は伸びたものの、それでも前年度の記録には遠く及ばなかった。

走行練習、全国大会を通じて、現地で2台ともキャンパー調整までをやり直さざるを得なかったのは前代未聞の事態。

|

|

こうした結果には、さすがのシャシ担当も堪えたようで、2回目の走行練習を控えて、目の色を変えて整備に取り組むようになった。

その結果、7月31日の走行練習では、惰性走行距離は改善された。しかし、それでも前年度に比べて10%弱劣っていた。

一方、前回の走行練習からの2週間の間に、BG号のエンジンの調整も順調に推移した。こうしたことから、2台とも、前年度最終盤よりも5%程度燃料消費量は少なくなっていた。

この点では収穫だったが、走行練習後思いもよらぬ事態が待ち受けていた。

|

|

この日のNP号Ⅱのエンジンの仕様は、ここしばらく試していなかったもので、事前にシャシローラでのテストを経る余裕がないまま、走行練習に臨んだ経緯があった。そこで、走行練習の2日後にシャシローラでテストを行ったのだが、それまでの仕様に比べて、燃料消費量はやはり大幅に低減されていた。

比較のため、それまでの仕様に戻して実験しようと、エンジンを分解したところ、ピストンとシリンダに大きな損傷が見られた。走行練習中に、潤滑用ポンプのトラブルから駆動回路が破損し、それに気がつくまでのしばらくの間、潤滑なしでエンジンを回し続けたことが原因と思われた。2006年度の全国大会初日に、潤滑用ポンプの断線により見舞われたトラブルと、損傷の箇所も程度も酷似していた。また、ピストン冠部と燃焼室壁面にはかつてない程カーボンがこびり付いており、オイルも墨汁のように真っ黒だった。

シリンダやピストンを新たに購入することも一瞬頭をよぎったが、追加工と念入りな確認実験が必要なため、全国大会が2ヵ月後に迫っていることを考えると、そんな余裕がないことは自明だった。仕方なく、ペーパーで磨くことにしたのだが、約1年をかけてエンジンを改良してきて、ようやくその努力が結実しつつあった時期に遭遇したこの惨状・・・。言葉を失うばかりだった。 |

|

NP号Ⅱのエンジンを修復して、シャシローラでテストできるようになったのは8月20日。しかし、結果は惨憺たるもので、しかも特別なトラブルがあったわけではなかったBG号もそれに付き合う始末。懸命に原因を究明しようとしたが、結局それを果たせないまま、8月22日の走行練習を迎えることになった。

エンジンには期待できないものの、せめて惰性走行でも改善されればと一縷の望みを繋いでいたが、幸いにしてNP号Ⅱのそれは前年度最終盤並に回復していることが確認できた。また、エンジンの不調にもかかわらず,前年度最終盤に記録した練習場における最高燃費記録も,わずかながら更新することができた。

ただし、BG号は相変わらずで、データを取る価値もない状況。そこで、操舵系統を再点検してみたところ、各部のガタが異常なレベルになっていることが発覚した。

初回の走行練習で、惰性走行性能に問題があることが判明して以来、いったいどれほど足回りの点検を繰り返してきたことだろう。にもかかわらず、どうして見出すことができなかったのか忸怩たるものがあったが、原因がわかったのは収穫だった。

|

|

ガタの主原因となっていた部品を再製作するとともに、2台とも入念にシャシの整備を行って迎えた8月28日の走行練習では、期するものが大きかった。しかし、BG号のみならず、NP号Ⅱも惰性走行距離が前回に比べて10%以上低下する有様。

一方、エンジンは午前中トラブルに見舞われたものの、午後になると、8月上旬に急遽開発に着手したばかりの学習機能を併用した空燃比のフィードバック制御が功を奏して、良好な燃料消費量を示し続けるようになった。それまでの燃料噴射時間のマップは実験を繰り返して設定されたものだっただけに、制御の導入によって、燃費消費量が改善されることはなかった。しかし、燃料消費量のばらつきは驚く程小さくなり、しかもそれがそれまでの最良値付近に収束する結果となって、制御の効果を確認することができたのだった。 |

|

惰性走行性能が余りにも低迷し続けていたため、翌日から、集中的にシャシ整備の問題点の洗い出しに取りかかった。この作業で判明したのは、アライメント調整の基準としていた指標が当てにならないということで、これでは、走行練習の都度、惰性走行性能がばらつくのも当然だった。それにしても、次から次へとシャシの整備点検作業の不備が露になっていく様には、単に担当者の責任で片づけるわけにはいかず、製作に追われて整備力を磨く機会を等閑にせざるを得なかったカーボン化プロジェクトの負の側面が現れたものと反省させられることしきりだった。

こうした作業と併行して、新たな評価基準を確立すべく、校内で行うことが可能な転がり性能の評価試験方法を模索することにした。部員のほぼ半数を一週間動員して試行錯誤を繰り返した上、ある程度信頼できる試験方法が確立できたのは9月3日のことだったが、あくまで試験方法を確立できたに過ぎない。最適に調整するには試験を繰り返さなければならないが、この翌日からは前期末試験のため部活動は休止となった。

|

|

前期末試験が終わって9月21日に活動を再開してからも、「最終走行練習では、エンジンはどうでもいいから、転がり性能を万全にしよう」とのかつてなかった方針のもと、オーバーホールを終えたエンジンを放置したまま、もっぱらシャシの整備とその評価試験に明け暮れた。その結果、ベストとは言わないまでも、それに近いと思われるセッティングを見出すことができた。 |

|

9月25日の走行練習では、NP号Ⅱの惰性走行距離は過去のベスト記録と同等レベル、BG号に至ってはそれをわずかながらも更新し、シャシの整備と評価に邁進してきた努力が報われた結果となった。また、ほったらかし状態だったエンジンも、空燃比センサを活用した制御をリファインした効果も現れて好調で、燃費記録としても、2台とも前年度の最終盤の記録を10%程度更新した。 ただし、強風に煽られて、走行中のBG号のアッパーカウルが吹き飛ばされる事態に見舞われて、アッパーカウルが損傷したほか、その際の急制動の結果か後輪のタイヤもバーストした。安全第一を掲げてきたのに、強風下での走行に対する配慮が欠けていたと深く反省させられた。 |

|

我が部では2007年度以来毎年、全国大会直前に深刻なトラブルに見舞われてきた。しかしこの年は、最終走行練習の結果が良好で、カウルの補修作業が発生したとはいえ、2、3日もあればその完了が見込まれるレベルだったことから、5年ぶりに落ち着いて大会に臨めるのではないかと楽観していた。 ところが、大会一週間前になって、吸気系に用いていたねじの頭がだめになって、急遽代用品を発注しなくてはならなくなった。これがトラブル続発の予兆にならなければ良いがと案じていたら、後輪ハブの整備が何度やり直してもうまくいかないトラブルが発生。これを皮切りに、2台ともエンジンの始動ができなくなるトラブルが相継いだ。

これらのトラブルを解決して、最終動作チェックを終えたのは、出発2日前の10月5日の夜。またしてもあわただしい出発となった。 写真は、最終チェックの直後の様子。シャシローラから降ろした2台のマシンが、何事もなかったようにのんびりと並んでいる。そう見えたのは、それまでのピリピリした雰囲気が収まったからだろう。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

2003年度以来、大会出発時の記念写真は、新幹線の1号車前で撮るのが恒例となっていた。しかし、この年の3月に東北新幹線が新青森まで延伸され、八戸始発ではなくなったことから、新幹線車両を背景とした撮影は時間的に無理となった。

それにしても、八戸駅前で撮ったこの記念写真、大会に参加する部員が過去最高の19名にも達しただけに、壮観だった。

なお、19名もの部員が参加できた背景には、本校前学生主事の浦西和夫先生と学生係の皆さんのご尽力があった。感謝申し上げます。

|

|

大会初日は、予報どおりに秋空が広がる絶好のコンディション。 |

|

19名の部員のうち、初参加者が12名にも上ったため、右往左往する部員が目立ち、設営には時間を要した。

設営が終了すると、さっそくシャシローラでテスト。BG号はトラブルもなく、いつもどおりの性能を発揮した。ところが、NP号Ⅱでは、大会直前に発症し、解決してきたつもりだったエンジントラブルが再発し、その対策に追われる。 |

|

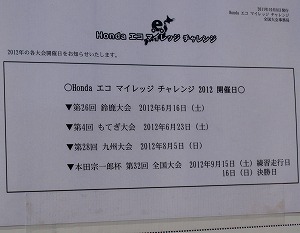

そうした中、会場内をしばし散策していたら、次年度の大会日程が発表されているのに気がついた。19年連続で参加していて、こんなことは初めてである。

それによると、全国大会は9月15日(土)と16日(日)。本校の来年度のスケジュールは未定だが、前期末試験にぶつかるのはほぼ確実で、この点では気が滅入るばかりだった。ただし、これほど早い時期に次年度の日程が発表されたということ自体は、参加チーム数の漸減傾向に歯止めをかけたいという大会事務局が意図が感じられて好感を持った。

それとは別にブラブラしていて気になったのが、我が部のピットとさほど遠くないところで、切削作業を行っているチームを散見したこと。危機的状況にあってそうしているのは理解できるものの、だからと言って、他チームのパンクを誘発しかねない切子を撒き散らして良いものではない。作業場所に関する公式通知の遵守をお願いしたいものである。 |

|

それはともかく、NP号Ⅱのトラブル対策は車検までに終わらず、とりあえず車検に向かう。

それにしても、受付開始時刻から、車検開始時刻までがわずか15分というのは酷過ぎる。昨年度も指摘したが、ぜひ見直しを求めたい。

|

|

車検は2台とも無事合格。

車検から戻ると、再びNP号Ⅱのトラブル対策に勤しむ。

大会直前に発症していた電子制御スロットルが固着して動かなくなるトラブルと、エンジンの回転を検出するピックアップからの信号にノイズが乗るトラブルをそれぞれ対策しても、エンジンの動作はまだ不安定なままだった。

原因は、カムシャフトの回転を検出する近接センサの取り付け位置にあったのだが、それを見つけて再調整し、シャシローラで動作確認が終わったのは12時50分頃。練習走行のためスタート前待機エリアに出発する10分前という慌しさだった。 |

|

そのスタート前待機エリアでは、2台ともに、燃料配管中に大量のエアが発生するトラブルに見舞われた。前年度の大会でも同様のトラブルに泣かされたため、エアの滞留を防ぐべく燃料配管を変更して臨んだにもかかわらず、対策が十分ではなかったことが明らかとなった。

このため、2台とも暖気運転を中止して、エア抜きに専念して、スタート前の燃料微調整に臨まざるを得なかった。それでもBG号はエアの発生が収まらないため、いったん保留となり、2回目の燃料微調整でようやく出走が認められる始末。

原理的にエアが発生するDCP式噴射弁とは言え、その滞留を抑制できなかったことに、内心忸怩たるものがあった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

暖機運転が不十分だったため、NP号Ⅱは油温が低いままスタート。 燃料微調整に梃子摺ったBG号も、その約3分後にスタートを切った。 |

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅱは、最初の周回で、指示された走行パターンを大幅に逸脱してしまい、3周目まではやや不安定な走行となったが、その後は周回ペースも安定した。 |

写真をクリックすると大きくなります |

BG号は、そうしたミスもなく、順調に周回を重ねていった。

走行後、2人のドライバーが揃って口にしたのは、路面がウエットだった前年度の決勝に比べて、惰性走行性能が大幅に向上していたということだった。

|

|

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅱが先にゴールとすると、しばらくしてBG号も後に続く。 2台とも制限時間は30秒前後余裕を持ってクリアしていた。燃費記録は、NP号Ⅱが1425km/L、BG号が1291km/Lと、チーム記録である1177km/Lはもとより、2009年度にNP号Ⅱが練習走行で記録した1236km/Lを大幅に上回っていた。

NP号Ⅱの記録は、地元の走行練習での結果から推定していた記録とほぼ合致するもので、ほぼ100%の結果と言えた。一方のBG号は、推定値を40km/L程度下回っていた。原因は、燃料配管中のエア滞留ぐらいしか思い浮かばなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

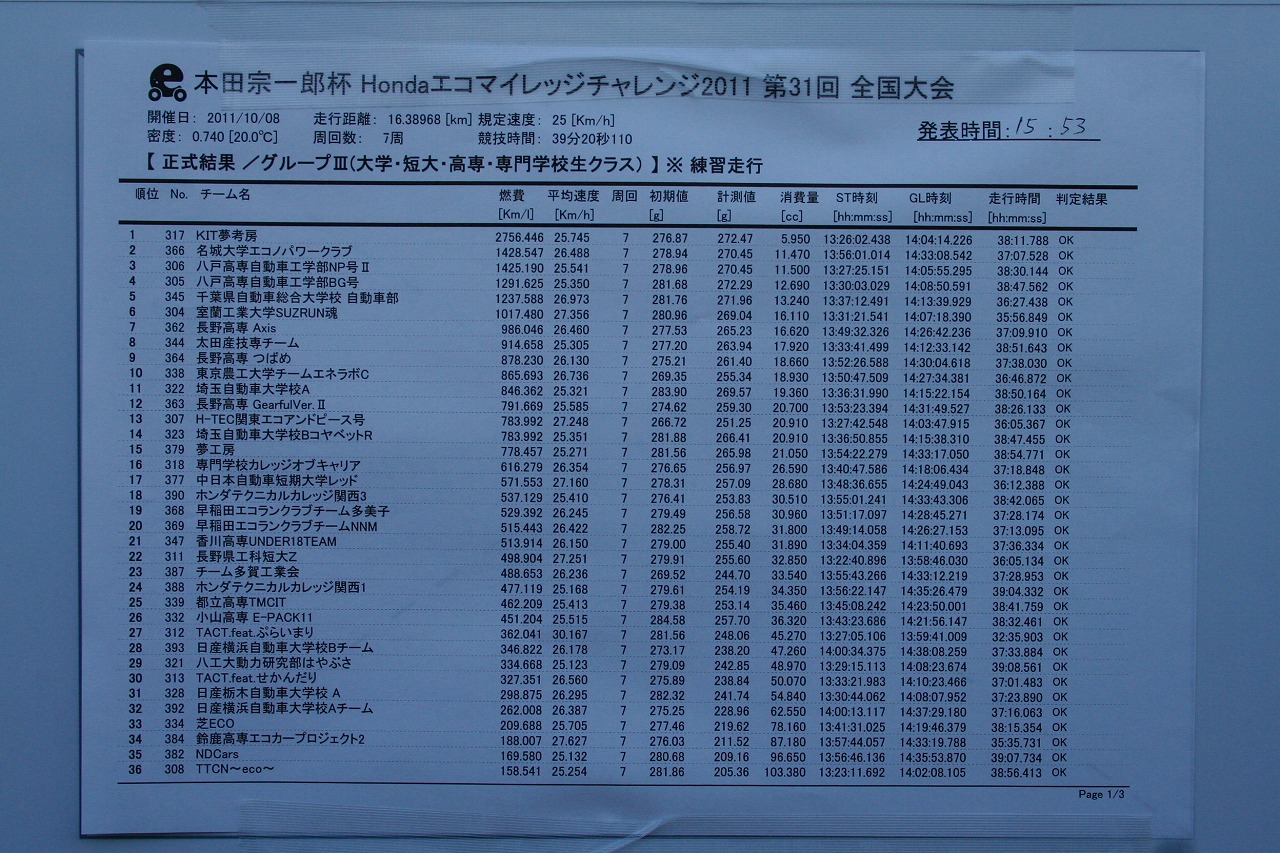

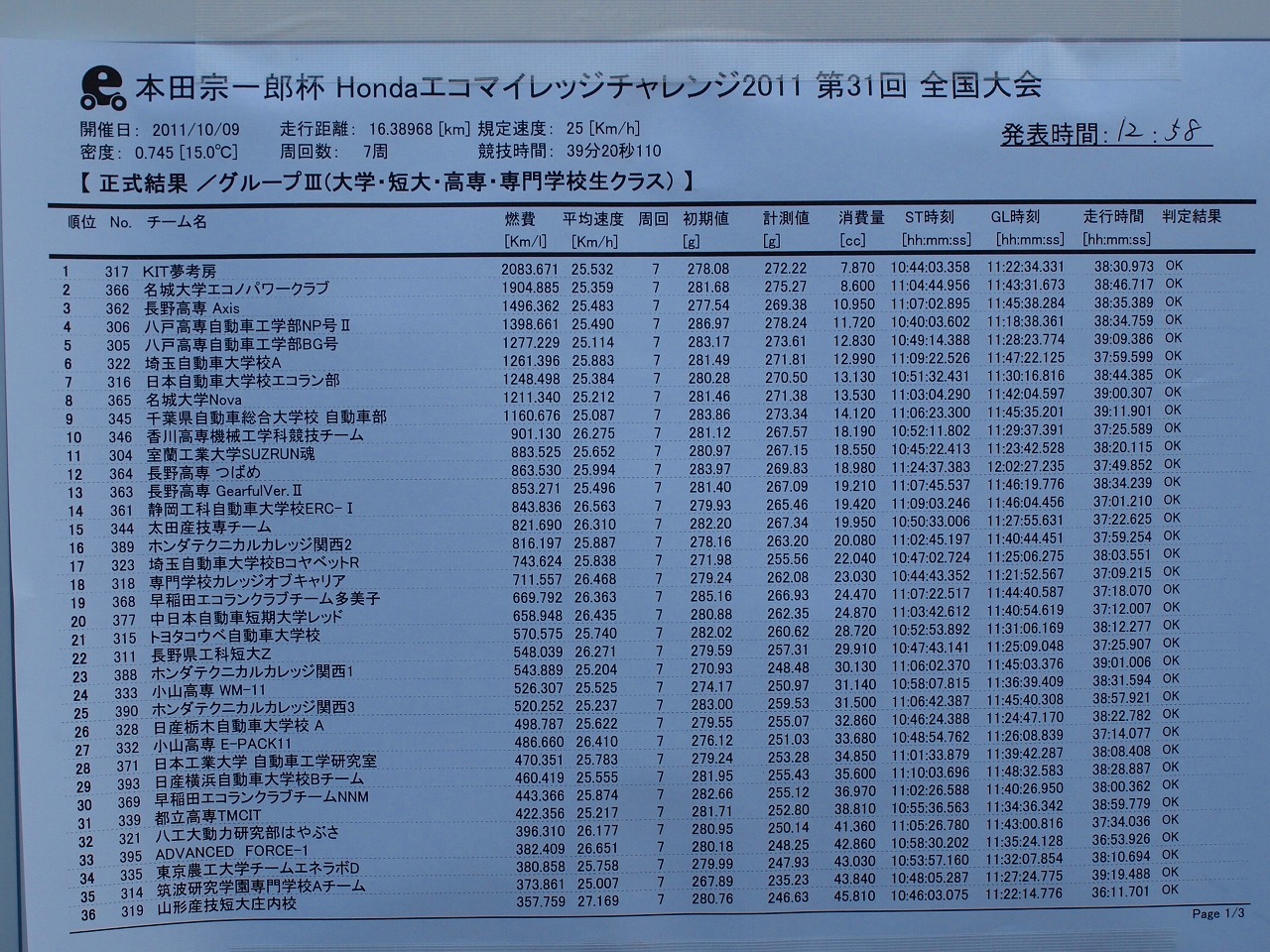

走行練習の結果発表。

NP号ⅡはグループⅢ(大学・短大・高専・専門学校生クラス)で3位、BG号は4位に入っていた。この結果に部員たちは大いに沸き返った。

しかし、冷静に結果を見ると、ダントツで1位のKIT夢考房チームを除くと、私たちよりもポテンシャルが高いはずのチームが総じて低調な結果に終わっていた。

|

|

撤収前のミーティングでは、初日だけの応援となったOBの皆さんから激励の言葉をいただいた。それを聞いて、明日の決勝に向け意気込みが高まっていたところに、例によって、顧問が水を注す。

「燃費記録はほぼ実力どおりだが、順位は実力を反映したものではない。表彰台を夢見ないように」

OBの皆さんからは、

「そんなことを言わなくても」

との声が上がった。 |

|

大会2日目はやや曇りがちだったものの、雨の心配はなさそうで、チーム記録更新の舞台は整ったかに思えた。

しかし、BG号で、燃料配管中から漏れが見つかって、楽観気分は吹き飛んだ。ワンウエイバルブに亀裂が生じていたことが原因で、ホースバンドの役割を担うタイラップの取り付け位置を工夫すれば対処できそうなレベルの問題だったことは幸いだったが、大会初日に好記録を出すと、2日目の決勝では必ずその記録を下回るというジンクスが我が部にはあり、それを予感させる出来事となったのだった。 |

|

開会式では、4月に我が部を大混乱に陥れた舵角規定について、何らかの発言があるのではないかという点に注目していた。

4月22日付の通知を見ると、規定を「最小回転半径5m以下が望ましい」に緩和した理由は、あくまで「鈴鹿大会までの準備期間が短かった」ためであり、「今後、競技方法や運営方法を再検討の上、安全性向上を

図るものとする」と一文が添えられていた。このため、将来的に「5m以下とする」に改められるのではないかと疑心暗鬼になって、4月に着手する予定だった次期型マシンの開発を保留し続けてきた。

しかし、開会式ではそのような話は一切出なかった。このため、中断していたニューマシンの開発を再開させることに決めたが、まだ一抹の不安感を拭い去ることはできない。主催者には、きちんとした声明をお願いしたい。 |

|

開会式から戻ると、応急修理が済んだBG号をシャシローラでテストし、その結果をノートPCで確認する。

その日のコンディションに合わせて燃料噴射時間を調整する学習機能を活かすには、当日に通常2~3回はシャシローラテストを繰り返す必要があるのだが、この日は学習結果が前日とほとんど変わらなかったため、テストを1回で切り上げた。 |

|

こうした一連の確認実験を終えると、スタート前チェックに向かう。

幸い2台とも無事合格した。

|

|

ところが、スタート前待機エリアに進むと、またしても燃料配管中からのエアの大量発生に見舞われた。前日同様、暖機運転を中止してエア抜きに徹したものの、BG号は燃料微調整で「エア抜きをして来て下さい」と申し渡され、いったんバックしてエア抜きを行うことを余儀なくされた。

6年間苦労して付き合ってきたDCP式だが、決別する時期が来ているのかもしれない。 |

|

一方のNP号Ⅱは、無事燃料微調整を終えた。

ゼッケン番号が若かったこともあって、前方にグループⅢのマシンが見当たらない中、スタート位置に向かう。

|

写真をクリックすると大きくなります |

結局、グループⅢでは最初にスタートとしたマシンとなった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

そのNP号Ⅱがスタートしたことが場内放送されていた頃、BG号は再度の燃料微調整中だった。

それを何とかクリアしたBG号がスタートしたのは、NP号Ⅱに遅れること約10分後のことだった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

トラブルはなさそうに見えたが、2台とも、周回ペースが上がらず、平均速度25km/hの規定をクリアできるかぎりぎりのところで推移した。

ドライバーによると、バックストレートから第3、第4コーナーにかけて、大幅に惰性走行性能が悪化していたという。局部的な風によるものなのか、アライメントの狂いに起因するものなのか、原因は不明のまま、ドライバーは苦心の運転を余儀なくされた。

|

写真をクリックすると大きくなります |

NP号Ⅱは4周目から、自動停止速度を上げるばかりでなく、再始動速度まで上げるなどして、1周につき3回始動のペースを4回始動に改めた。

このため、規定制限時間に対して46秒を余してゴールした。

ドライバーが焦り過ぎたきらいはあったものの、前年度の大会で、2日ともトラブルに見舞われて完走できなかった苦い経験から、制限時間内完走を優先したのだろう。

|

写真をクリックすると大きくなります |

一方のBG号も、規定走行ペースから遅れがちだった。しかし、サインエリアで見守っていた私たちには、きっとドライバーのN君が何とかしてくれるだろうという安心感があった。 ドライバーとしてデビューした2009年度の決勝では残り1周で20秒も遅れていたのに制限時間に間に合わせてくれた。2010年度の練習走行でも雨の中、わずか0.022秒差で制限時間をクリアする神業を見せていた。こうした実績を持つN君に対しては、顧問も「サインエリアから指示は一応出すけど、君の判断で好きに走ってくれていいよ」と言っていた程だった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

果たしてN君は、落ち着いて1周につき3回始動のペースを守り続けた。規定走行ペースから5秒遅れて迎えた最後の1周も的確な運転で切り抜け、制限時間に対してわずか11秒差でゴールしてくれた。

2台揃っての制限時間内完走は4年ぶり。燃費記録もNP号Ⅱが1398km/L、BG号が1277km/Lと、2台ともチーム記録の1177km/Lを超え、最低限のノルマは達成することができた。 ただし、2台とも前日の記録を下回っており、ジンクスを克服することはできなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

そして、結果発表。 NP号ⅡはグループⅢで4位に入って過去最高、BG号は5位で昨年度と同じだった。前日同様、何故だか本来私たちより上に行くはずのチームの記録が伸びていなかった。そうした中で、前日から500km/Lも記録を伸ばして3位に入ったのが長野高専Axisチーム。現在の表彰カテゴリーになった2001年度以来、高専チームが3位以内に入って表彰台に上ったのは初めてのことである。同じ高専チームの一員として心からの祝福を贈りたい。

グループⅢの1位はKIT夢工房チーム。前日の驚異的な2756km/Lから大幅にダウンしたとは言え、2083km/Lで自身が持っていたグループⅢの最高記録を更新した。また、グループⅣ(一般クラス)に出走したチームファイアボールは3644km/Lで大会新記録を樹立した。エンジン・エコランの可能性を指し示してくれた両チームには満腔からの敬意を表するとともに、これが我が部の部員たちはもとより、多くの参加者や参加予備軍に刺激を与えて、大会がより活性化していくことを願ってやまない。

ところで、昨年度は結果を印刷したものが両日とも配布されてありがたかったのだが、この年はなかった。ぜひ復活させていただきたいものである。

|

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の記念写真。 この写真に写っているのは6名だけだが、14名ものOBの皆さんが応援に駆けつけて下さって、ビデオや写真の撮影などでご協力いただいた。

翌年が節目となる20回目の出場となることから、これを記念して、OB会で市販車クラスに出場しようかという話も出ていた。そうなれば楽しくなるだろうが、何せ皆さん仕事を抱えた身。どうなるかはわからない。 |