2008年度の全国大会終了直後から、我が部初となるCFRPモノコック車両であるBG号の設計に着手しましたが、従来のステンレス鋼管製フレーム車両とは仕様が全く異なるため、各部をほとんど白紙から設計し直さなければならなかっただけでなく、いったん設計作業が完了したと思ってからも様々な問題点が明らかになって、設計作業は大幅に遅延しました(ようやく完了したのは2009年6月中旬)。このため、2009年4月中旬の時点で、BG号は2010年度のデビューをめざすことに方向転換し、この年の全国大会には、従来型のNP号Ⅱとともに、前年度の大会をもって引退させることにしていたNP号を出走させることに決めました。

しかし、BG号は、初めてのモノコック車両であるだけに、想定される初期不良を克服するための熟成期間を、従来の金属性フレーム車両よりもかなり長く見積もっておく必要がありました。このため、BG号の早期完成に向けて工数の大半を割く体制を維持しつつ、この年の全国大会に向けて、従来型の2台のマシンの改良・調整も同時並行させていかなければならない困難に直面せざるを得ませんでした。

ところが、こうした厳しい状況にもかかわらず、3月に卒業した前部長のK君の後を継ぐ確たるリーダは不在で、部内は全体的に沈滞した雰囲気に覆われていました。前年度の苦い経験を受けて、この年は部員の意識改革を図って整備力を改善し、出走させる2台とも完走させることを最低限の目標にしていました。やむなく選択したのは、出走させる2台の改良は最低限にとどめて、整備力の回復を優先させるとともに調整を煮詰めることにより、全国大会に臨む道でした。

|

|

この年最初の走行練習は6月14日。しかし、NP号Ⅱは、CFRP製カウルの再製作はもとより、エンジンの断熱強化が間に合わないことから、NP号のみを走らせる予定にしていた。ところが、肝心のNP号のエンジンは前年度来の不調を引き摺ったままで、有用なデータが得られるのか疑問な状況だった。

そこでこの年から、路面状況が良好な「三八五オートスクール八戸校」さんの教習コースをお借りすることになっていたのを考慮して、初回の走行練習は、タイヤなどの設定を変えて、惰性走行距離を比較することにした。この方式であれば、エンジンは燃費はともかく、とりあえず自動停止速度まで加速することができれば、足を引っ張ることがないからだった。

果たして、これまでの練習場では把握することができなかった、細かな設定の違いが明瞭に判明し、大変有意義な走行練習となった。 |

|

2回目の走行練習は6月28日。今回こそは、余裕を持って臨むことができるものと楽観していた。しかし、NP号は相変わらずのエンジン不調、NP号ⅡはCFRP製カウルの製作遅れなどで、土壇場までどうなることやらわからない有様だったが、幸い2台ともたいしたトラブルもなく夕方まで走り続けてくれた。

前年度は4回目の走行練習までは、走れなくなったり、データを取る価値もない状況だったりして、練習を午前中で打ち切っていた。それに比べると、前年度の最悪の状況は脱したことは確かだった。

また、期待していなかった燃費データもまずまずだった。ただし、これまでの練習場よりも環境が飛躍的に改善されたことを勘案すると、決してマシンそのもののポテンシャルが向上したとは断言できる状況にはなかった。 |

|

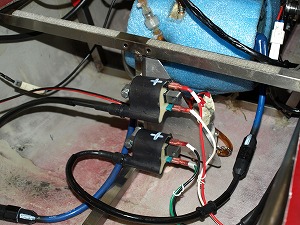

NP号は、前年度の全国大会をもって、引退させることになっていた。ところが、4月になって、BG号の開発の遅れから、急遽全国大会に出場させることになった。ほったらかし状態で改良が手つかずだったNP号の燃費向上策を探る中で、従来使用してきた同時点火タイプのイグニッションコイルを、ノーマルタイプ2個に置き換えてみることにした。また、それに併せて、ドライブ用のパワートランジスタもIGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)に換装した。

ちなみに、使用したイグニッションコイルは、2007年9月にマイナーチェンジされた(電子制御燃料噴射化だけでなく、点火系統もフルトランジスタ式に改められた)スーパーカブ50用のもの。新型カブのパーツを購入・使用するのはこれが初めてだった。 |

|

この年から本校の授業や行事の日程が大幅に改定されたため、7月中、走行練習は1回も行うことができなかった。これでは、整備力の低下が顕在化している状況では全国大会での完走すら危ぶまれてしまう。そこで、「三八五オートスクール八戸校」さんに無理をお願いして、8月は3回の走行練習をさせていただくことになった。 その初回となった8月2日は、新型点火システムの評価が最大の眼目となった。大幅に燃費記録が伸びる淡い期待を抱いていたが、現実はそんなに甘くはなかった。しかし、燃料消費量の計測値のばらつきは驚くほど小さくなり、前回の走行練習での下限値付近(燃費記録としては上限)に収束する結果となった。これまでは、データのばらつきを測定誤差で片付けてきたが、実は燃焼状態の違いに起因するところが大きいことがわかったのは収穫だった。 ところで、この日の最高気温は18.7゜C。地元では、冷害の農作物への影響が懸念されるようになっていた。いつになったら夏が到来するのだろう。 |

|

その後、8月中旬からようやく夏らしくなってきて、8月23日の練習では最高気温29.2゚Cの暑さに疲弊させられたが、5回目の練習となった8月31日の最高気温は18.5゚Cまで下がってしまった。

午前中、時折小雨がパラついたものの、路面はドライでほぼ無風という理想的な環境下で行った惰性走行試験では、シャシ関係のセッティングに関して貴重なデータが得られた。

|

|

ただし、その後のオーバーホールで、NP号のシリンダ内壁に大きな損傷が見つかった。金属粉も多数見受けられ、異物混入が疑われたが、それに至った原因は特定できなかった。

また、9月4、5日に開催された中学生一日体験入学で、そのNP号をシャシローラに載せてデモンストレーションを行っていたところ、途中からブレーキの効きが目に見えて悪化した。調べてみると、ブレーキ周辺は金属粉だらけで、ブレーキシューやリムの損傷は泣きたくなるほど酷かった。

以上2つのトラブルは、エコラン挑戦17年目の我が部でも初めてのことで、それまでの、前年度よりは整備力は改善しているとの見方が極めて楽観的だったことを思い知らされた出来事だった。 |

|

9月中旬。10月10日、11日に開催される全国大会まで、残すところ1ヶ月。 例年、この時期になると、目前に控えた全国大会に向けて、全部員がマシンの改良や整備・調整に慌しく追われるのが通例だったが、この年は違った。部員の大半は、翌年度のデビューをめざすBG号の開発に従事しており、この年の全国大会に出場させる現行型の整備・調整作業になかなか人を割けない状況が続いていた。 前述したトラブルも、こうした中途半端なスタンスに起因していたのかもしれない。しかし、BG号は初めてのCFRPモノコック車両ということもあって、熟成期間を十分に確保するため、早期の完成が望まれていただけに、安易に工数配分を変更するわけにもいかず、悩ましい日々が続いた。 |

|

そんな中、ブレーキシューの交換、リムとシリンダの研磨などの対策をして、何とか臨んだ9月14日の走行練習。全国大会前最終となる次回9月28日の走行練習は、午後だけの走行となることが判明していたので、セッティングの煮詰めはこの日が最後となる。 それだけに期待も大きかったが、NP号Ⅱはエンジンが不調でデータを取る価値もない有様。何とか最後に好記録を出したものの、2007年度に開発して以来、地元での練習では安定した力を発揮できない悪癖はこの年も解消されなかった。

一方のNP号は、これまでの燃費記録を10%程度も更新する素晴らしい出来。スロットルの自動open開始時期を、エンジン回転と同期させることにより、それまでの過大な過渡補正を抑制した効果もあったが、何よりも、前回の走行練習で得られたデータをもとにして、シャシ関係を入念に整備したことが大きかった。

|

|

全国大会前最後の走行練習は9月28日。

予報どおりの本格的な雨となったが、2005年度の全国大会前に照る照る坊主と蟹ステッカーを導入して以来、本格的な雨に見舞われたことがなかっただけに、事前に準備してきた雨対策の評価をする絶好の機会となった。しかし、残念ながらフロントスクリーンの撥水と曇りに関して、その対策は不十分と判断せざるを得なかった。

ただし、そのことが全国大会前に判明したことは大きな収穫だった。 |

|

この日、帰校すると即座に雨対策の見直しに取りかかり、3日後には新たな対策を評価するため、加湿器によりカウル内に蒸気を充満させた上で、外から霧吹きでスクリーンに水をかける実験を行った。

一切対策しなかった手前左側の側面のスクリーンからは,中の様子を全く伺い知ることができない。曇り止め対策のみを講じたフロントスクリーンの左側(進行方向右側)ではやや視界が改善されているが、カウルの内側からドライバーの視点で眺めてみると、ほとんど前方の様子はわからない。それに対して、撥水対策も追加したフロントスクリーンの右側からは中の様子をはっきり確認することができる。

2004年度に雨による視界不良のためリタイアに陥った苦い経験を有するだけに、この実験の結果には、ようやく長年の懸案が一挙に解決できたという深い感慨にとらわれた。

ただし、どれほど雨対策を講じようとも、全国大会で雨に遭遇したくないとの思いは変わらない。それまで部室に飾られていた照る照る坊主は、役立たずの烙印を押して破棄し、新規に照る照る坊主を製作して晴天を願った。

|

|

校内最終試走は、全国大会一週間前の10月3日。トラブルもなく、順調に終了することができた。

しかも、試走直前に行ったシャシローラを用いた実験でNP号は、これまでの良いときの燃料消費量を10%程度低減するデータを安定して叩き出していた。

紆余曲折はあったにせよ、整備力改善というこの年最大の目標は達成されたと実感できた一日だった。 |

|

しかしその後、NP号Ⅱのエンジンが絶不調に陥った。何とか整備し直して、シャシローラで動作を確認することができたのは、大会出発前日の10月8日。

それにしても、NP号Ⅱが大会直前に機嫌が悪くなるのは、2007年度開発して以来3年連続。困った性癖に、来年こそはこうならないようにしたいと考えていたら、部長でエンジン担当のT君は笑いながら、

「来年もきっとこうなりますよ」 |

写真をクリックすると大きくなります |

この日、東海地方に上陸し、本州を縦断した台風18号は各地に深刻な爪跡を残した。地元八戸でも午後から暴風雨が吹き荒れた。

しかし、一夜明けると、風雨は収まった。心配していた交通機関も復旧し、例によって、八戸駅で記念写真。

走行練習などの出来から、チーム記録の1136km/Lはおろか、2年前に公式練習で記録した1226km/Lを大幅に超える手応えを掴んでいたことから、笑みがこぼれる。

|

|

大会初日。

青空が広がる中、整備作業も順調に進む。

|

|

ドライバーズミーティングでは、前年度の決勝当日に突然発表されたスタート前待機エリアでの暖気禁止措置の継続の有無に関心を寄せたが、幸い大会初日は暖気OKと発表されて安堵する。

ただし、マナーが悪い場合は、2日目は禁止するかもしれないとの厳しい言葉も付け加えられていた。 |

|

そして迎えた第1関門たる車検。

エンジンに巻きつけてあった断熱用のレジャーマットにクレームがつく。 |

|

その後、ピットに車検委員の方が見えられた。

断熱処理をしたエンジンに、グラスウールを介して、レジャーマットを巻いているので発火する恐れはないと説明した。しかし、万が一燃料タンクが破損した場合に、レジャーマットにガソリンが降りかかって発火する可能性があるので、レジャーマットを裏返してアルミ箔側が外側になるように改めるか、アルミホイルで覆うなどの措置を講ずるように求められた。

数年前からこうした方式をとってきて車検をクリアしてきただけに、クレームがついたことに最初は不可思議な思いだったが、言われてみればその通りで、最も大切な安全に対する配慮が欠けていたと反省させられた。

「急に直せと言われても無理でしょうから、今日はこのままでもかまいません。明日の決勝までに直して下さい」 |

|

指摘された点は、目前に控えたフリー走行後に改めることにして、シャシローラでエンジンの調子をチェック。

大会前から気分屋だったNP号Ⅱのエンジンがまともに吹け上がらず、緊張が走るが、潤滑用ポンプがoffになっていることに気づいて、それを修正すると、快調に吹け上がるようになってほっとひと安心。 |

|

フリー走行2周では、自己計測でNP号が1255km/Lを記録したが、NP号Ⅱは後輪クラッチが入らなくトラブルが発生して1149km/Lにとどまった。ただし、2台とも平均時速25kmの規定時間を10~20秒下回っており、午後の公式練習に向けて不安材料となった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

公式練習では2台とも快調な走りを見せた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

規定時間もクリアしてゴール。 |

写真をクリックすると大きくなります |

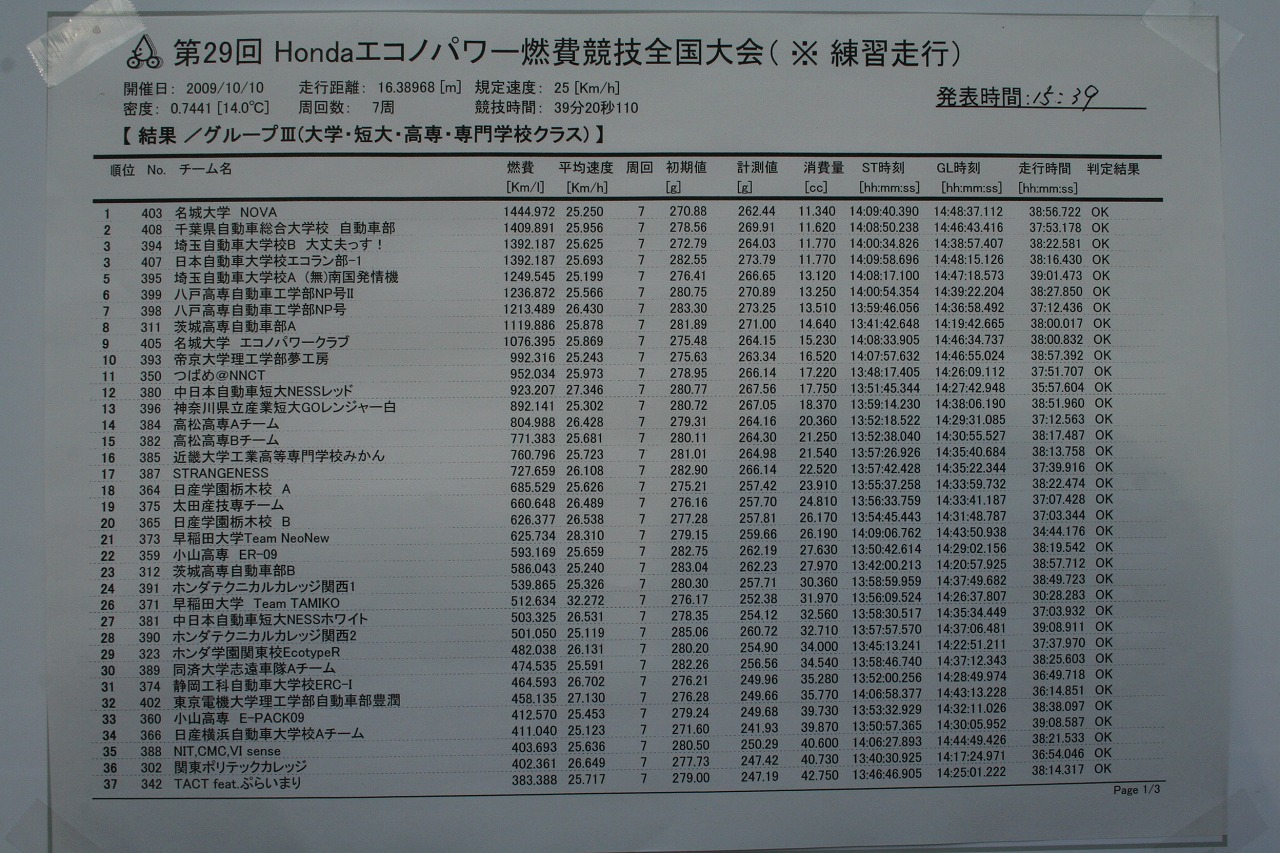

NP号は1213km/Lで7位、NP号Ⅱは1236km/Lで6位という結果だった。

大会前から好不調の波が激しく、その実力を測りかねていたNP号Ⅱはともかく、NP号の記録は納得のいかないものだった。 そこで、この年からNP号に追加したデータロガーで収集した走行データを調べてみると、走行パターンの変更により、燃費記録を伸ばせる可能性を見出すことができた。ただし、それでは平均速度25km/hの規定時間をクリアできるのかが不安で、リスクを多少減らした折衷案をドライバーに示した。しかし、リスクが大きくとも、燃費記録をより伸ばせる可能性のある原案でいくべきとの提案を受け、それを了承することになった。 この判断が岐路となった。 |

|

大会初日に目立ったトラブルもなかったため、夜のOB会懇親会は盛り上がるものと思われたが、当初は沈滞ムード。 「やっぱり初日にいろいろとトラブルが出ないと、話しのきっかけができませんよね」

懸命に整備してきた現役部員にはとても聞かせられそうにない無責任な会話が飛び交う中、OB会も次第にいつものような盛り上がりをみせた。外では小雨もパラついていたようだが、翌朝は快晴。

チーム記録更新に向けて環境は整った。 |

|

しかし、ドライバーズミーティングのためドライバーが不在で、次期ドライバー候補を乗せて行ったシャシローラの実験では、期待のNP号は燃料消費量が正常時の記録を大きく上回り暗雲が立ち込め始める。 |

|

保温材を作り直して臨んだスタート前チェックでは無事合格。 |

|

そして、スタート前待機エリアへ。

この日も暖気が認められたのは幸いだったが、NP号は過去2年、スタート前待機エリアで突然トラブルを発症した前科がある。それだけに、不安が尽きなかったが、重大なトラブルは現れなかった。ただし、エンジンが好調とは言えないのが気がかりだった。 |

|

燃料微調整。

ベーパーの発生量がいつもよりも多く、不安がつのる。 |

|

2台揃って、スタートを待ち構える。 |

写真をクリックすると大きくなります |

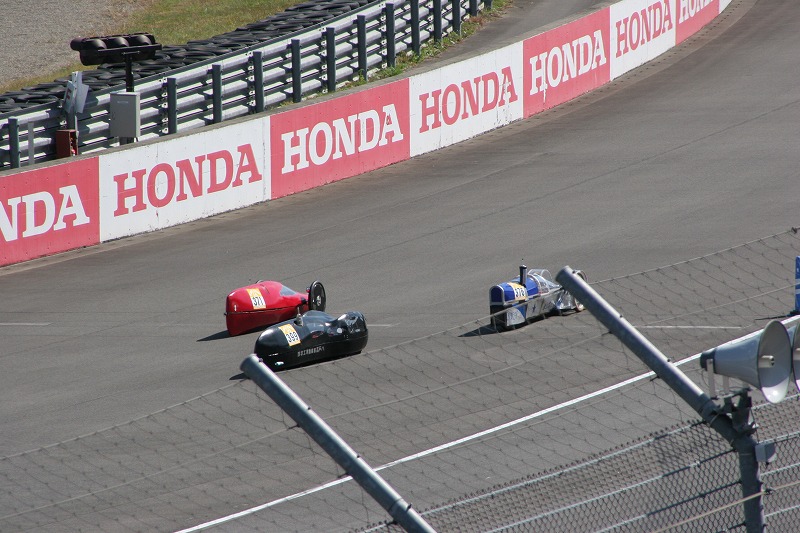

まず、NP号Ⅱがスタート。

NP号もそれに続く。 |

写真をクリックすると大きくなります |

スタートは順調そうだったが、前日の公式練習後に決めた走行パターンの変更が足を引っ張る。

NP号Ⅱの周回ペースは次第に落ちていき、残り1周の段階で、平均速度25km/hの規定速度に対して、余裕はわずかに4秒だった。

サインエリアからは身振り手振りで必死のアピールを続けるものの、それがドライバーに届いたのかはわからない。

我が部ではエコラン参戦初期に、トランシーバーを用いて、ドライバーと通信することを試みていた。しかし、混信が多いことと、ドライバーに対して実効あるアドバイスを送ることができるわけでもないことから、ドライバーへの通信を放棄していた。そのことの不明を、このとき程痛感させたられたことはなかった。

|

写真をクリックすると大きくなります |

一方のNP号は、残り1周の段階で、規定速度に対して20秒も遅れる有様。

前日の打ち合わせで、リスクの大きい走行パターンを採用することにした後悔がつのるばかり。 |

写真をクリックすると大きくなります |

先にゴールしたのはNP号。 規定走行時間39分20秒をわずか5秒クリアしただけの間一髪のゴールだった。新人ドライバーN君の冷静な判断に救われた。 |

写真をクリックすると大きくなります |

一方のNP号Ⅱは、最後の1周でなんと30秒も規定時間ペースを上回り、規定走行時間に27秒も遅れてゴール。 |

|

ゴール後は、2台並んで、燃料タンクの取り外し。

NP号は1177km/Lと、決勝でのチーム記録1133kmを上回ったものの、規定走行時間に間に合わせるべく後半無理な走行を強いられたため、前日の記録を大きく下回り、大会前から最低限の目標としてきた2年前の公式練習で記録した1226km/Lを超えることはできなかった。

一方のNP号Ⅱの記録は1146km/L。タイムオーバー失格とは言え、こちらも前日の記録を大幅に下回った。 |

写真をクリックすると大きくなります |

恒例の記念写真。 現役部員12名に対して、この年も15名ものOBの皆さんが応援に駆けつけ、写真撮影やビデオ撮影に獅子奮迅の働きをして下さった。

我が部最大の財産はOBの皆さんであることを改めて痛感させられた。 |

|

ピットに戻ると、ドライバーから事情聴取。

NP号Ⅱのドライバーは、規定走行時間をクリアできるのかぎりぎりの状況だったにもかかわらず、いつものようにゴール速度を抑制するため、最終加速の停止速度を27km/hに抑制したと告げた。

残り1周で4秒しか余裕がないということは、平均時速25km以上で走らなければならないことを意味する。にもかかわらず、27km/hでエンジンを切ってしまっては、規定時間内にゴールすることは不可能である。

明らかにドライバーの判断ミスだったが、冷静な判断をしかねるぎりぎりの状況に追い込んだのは、前日の打ち合わせの際に、リスクの大きな走行パターンを選択したことにあった。深く反省するしかなかった。 |

写真をクリックすると大きくなります |

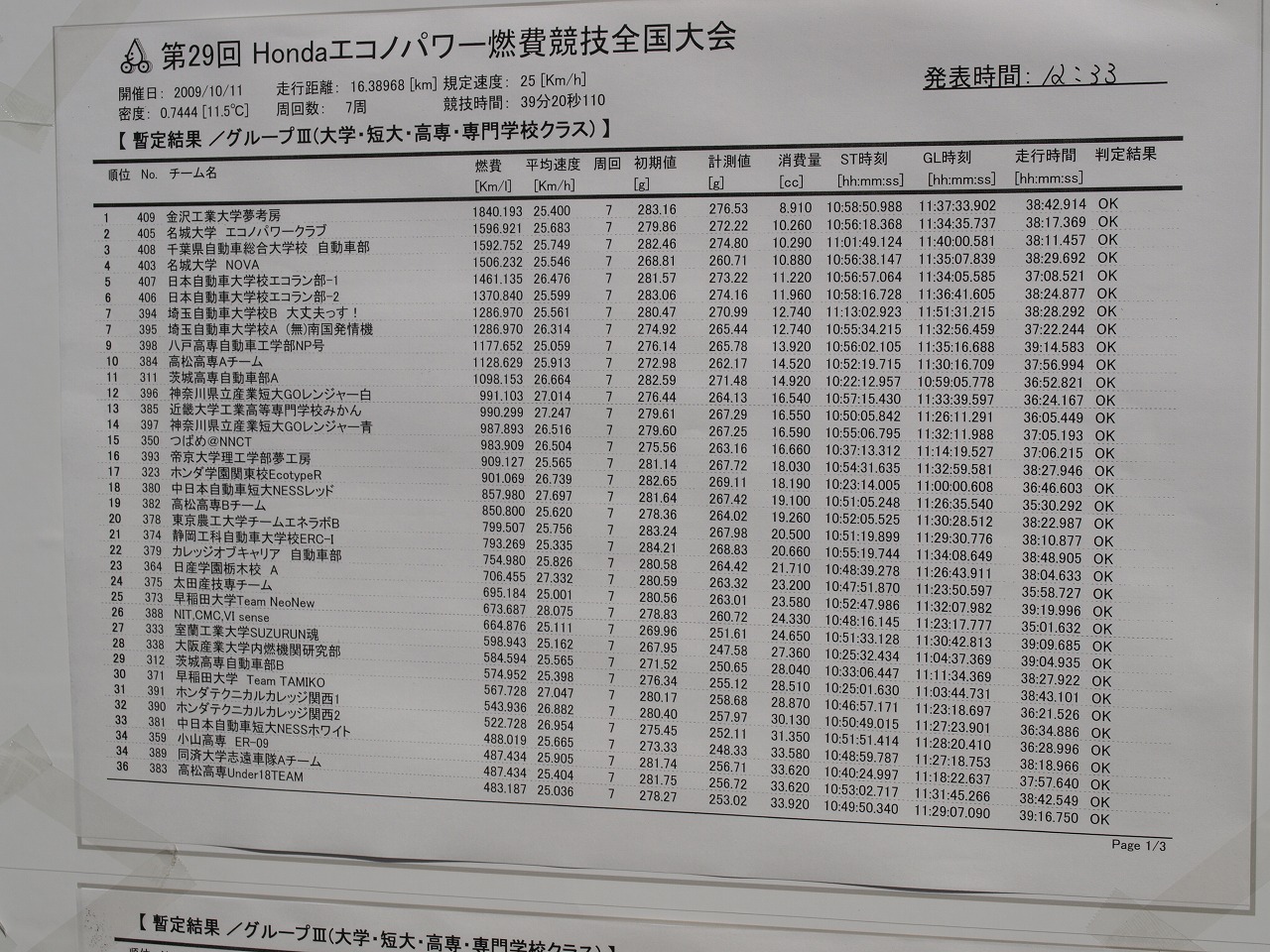

その後発表された結果で、NP号は9位にとどまった。 この年は高専チームの躍進が目立ち、10位の高松高専さんは1128km/L、11位の茨城高専さんは1098km/L、13位の近大高専さんは990km/L、15位の長野高専さんは983km/Lだった。我が部が2年前から停滞しているのに対して、我々と同じ環境で活動しているこれらのチームの記録の伸びは目覚しく、心からエールを贈りたい気持ちに駆られた。

かつて1998~2000年度に高専クラスというカテゴリーで表彰が行われたことがあって、我が部も入賞したが、他クラスに比べて入賞チームの燃費記録が著しく低く、表彰されるのにかえって恥ずかしさを覚えたものだった。それがいまや隔世の感があった。

|