|

|

前年12月に入手したシャシローラでの実験ではっきりしたのは、エンジンをこれまでよりも高温で保ち続けることができれば、かなりの効率アップが期待できるということ。

そこで、4月初めから、エンジンの断熱強化に取り組んだが、断熱塗料を塗布して高温で硬化させた後、耐熱パテで覆っていく作業は大変な労力を要した。結局、再びエンジンが回せる状態になったのは5月の中旬。

折からのCFRP製カウルの製作作業の遅れもあって、5月中旬に予定していた走行練習は、約1ヶ月延期せざるを得なかった。 |

|

最初の走行練習は6月15日。場所は、この年からお借りすることになった「八戸ライセンススクール」さんの教習コース。直線距離が316mもある平坦なオーバルコースなので、より全国大会に近い環境となって、好記録が期待されたが、事前の準備不足もあって結果はボロボロ。

NP号Ⅱは、CFRP製アンダーカウルの激しい振動に見舞われ、強度不足が露呈した。一方のNP号は、エンジンの整備不良で、満足にアイドリングすらできない惨状。

このところ、毎年のように課題になっている整備力が、一段と低下していることをまざまざと実感させられた。

|

|

NP号のエンジントラブルの原因は複数の要因が絡み合ったものだった。その後も様々なトラブルが相次ぎ、7月7日の走行練習でもデータを取る価値のない状況で、練習を早めに切り上げて帰校せざるを得なかった。

そのあげく、7月21日の走行練習では、NP号Ⅱがコーナーを曲がり切れずにコースアウト。仕上げの塗装まで後一歩だったカウルだけでなく、シャシのフロントオーバーハング部分も大きな損傷を受けた。

通常ならば、シャシを全面的、あるいは部分的に作り直すところだが、折からの実習工場の改修工事で溶接機器は全国大会まで使えない。仕方なく、簡易バーナーで暖めて曲げ直すという場当たり的な改修で対応せざるを得なかった。 |

|

「八戸ライセンススクール」さんの教習コースは、従来のポートアイランドに比べると、マクロ的には平坦だが、路面の補修箇所の局部的な凸凹が大きく、キャブレターのフロート室の液面が安定せず、走行練習で有効なデータを取ることができなかった。そこで、以前オイル経路内に設けていた電磁バルブを流用して、惰性走行中に燃料がキャブレター内に流入するのを防ぐ燃料カット用電磁バルブを設置した。

もともと2004年度に開発したキャブレター対応総合電子制御回路には、燃料カット用の回路もプログラムも組み込まれていたので、メイン回路のケースに穴を開けてコネクタを取り付け、電磁バルブのステイを製作するだけの作業で済んだ。キャブレター車では標準装備が当たり前の燃料カット用電磁バルブの設置を、

「何となく胡散臭い気がするんだよ」

と言って進めようとしなかった顧問の気が変わったのは、走行練習でのデータの再現性確保という目的があったからだった。

|

|

8月後半からの練習場は、1999年度から使わせていただいている八戸港ポートアイランドに移行。

この年は、走行練習に行ってもトラブルばかりで、午前中で練習を打ち切ることが続いていたが、5回目の走行練習となった8月28日は、ようやく整備力も安定してきて、夕闇が立ち込めてくるまで走りこむことができた。

そうした中で、事故からの改修作業を必死に続けてきたNP号Ⅱは、燃料カット用電磁バルブの設置もあって、燃費データのばらつきが驚くほど減少するとともに、記録自体も、ポートアイランドにおける前年度の記録を上回る燃費を連発。NP号Ⅱが前年度に使用していた赤いGFRP製カウルを身に纏ったNP号も快調だった。

「やはりウミネコが見守ってくれている中でなければダメなんだよな」

とつぶやく顧問の言葉に嫌な予感! 蟹の次はウミネコなのか・・・?

|

|

続く9月29日の走行練習では、通常の整備では対象外の箇所のトラブルが続発。このため、データ取りは進まなかったが、全国大会前にトラブルが表面化してくれたことは幸いだった。

ところで、この日は好天に恵まれたものの、八戸の最高気温は19度。夕方になると海風に凍えんばかりの状況だった。雨の日を除くと、ポートアイランドでこんなに寒い思いをした記憶がなかったので、過去の記録を調べてみると、ポートアイランドでの練習走行は9月上旬までで、9月下旬の走行練習は初めてだった。

|

|

全国大会前最後の走行練習は10月5日。その前日になって、NP号Ⅱのエンジンが悲鳴のような音を立てて停止するようになった。走行練習後調べてみると、カムシャフトの偏磨耗が著しく、そのためにロッカーアームが当たるとスラスト荷重が作用するようになって、カムスプロケットが軸方向に大きく動いていたためだった。

走行練習のたびにオーバーホールしてきたのに、何でこんな状態になるまで気がつかなかったのかと、改めて整備力の低下を思い知らされた出来事だった。 |

|

それはともかく、カムシャフトを新品に交換して、これで全国大会に向けて心配の種も尽きたかと思われたが、まだまだ関門は待ち受けていた。 10月13日に行ったNP号のシャシローラでの実験で、夏休み中のデータよりも約20%も燃費が悪化していることが判明した。また、熱害対策を繰り返してきたにもかかわらず、油温が上がってくると、アイドリングが持続しない症状も現れ、まさに非常事態。

その原因はイグニッションコイル部とプラグコードの間の接触不良だった。日頃お世話いただいている「バイクショップ よしだ」さんから中古コードをもらってきて試してみたが、イグニッションコイルを交換しなければどうにもならないことが判明してあわてて発注。届いたのは大会に出発する前日の夕方で、さっそく実験したところ、夏休み中にはやや及ばないものの、ますまずのデータが得られた。

それにしても、2年連続して大会直前に発生したドタバタ劇には言葉も出ない・・・。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

大会前日の10月17日、八戸駅から新幹線で出発。現役部員15名のうち12名が参加。 前日までトラブル対策に追われていただけに、期待よりも不安感の方が大きい。

|

|

大会初日の10月18日の朝6時30分。秋空が広がる中、荷物の搬出、設営作業が始まる。

マシンの固定が不十分だったため、NP号のカウルに小さな亀裂が発見されたが、今から振り返ると、それがそれからの悪夢のようなトラブル連鎖劇の幕開きだった。

|

|

テントを建てると、整備作業が続く。

エンジンが始動するとほっと一安心するのは例年のとおり。

|

|

そんな中、2名の部員が開梱作業。

いったい何が出てくるのかと思っていると・・・。

|

|

出てきたのは我が部伝統の「Art

Force」の看板。まさかわざわざ梱包してまで積み込むとは思っていなかった顧問は、

「完全に裏をかかれた。だけど、どうせ頭を使うなら、整備作業に使って欲しかった」

と負け惜しみ。

|

|

整備作業が一段落した頃、最初の関門たる車検に出発。 |

|

その車検で、NP号Ⅱのエキゾーストパイプを短くせよとの注意を受ける。車検不合格は我が部にとって初めてだった。

前年度までは「ボディ後端より10cm以上でないこと」というレギュレーションだったのに、この年から「ボディ端面より5cm以上出ないこと」に変わっていた。それを見逃したミスが原因だった。

|

|

あわてて発電機とグラインダーを持って、作業場として指定されている常設車検場に向かい、エキゾーストパイプを切断する。 |

|

再車検で何とか合格。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

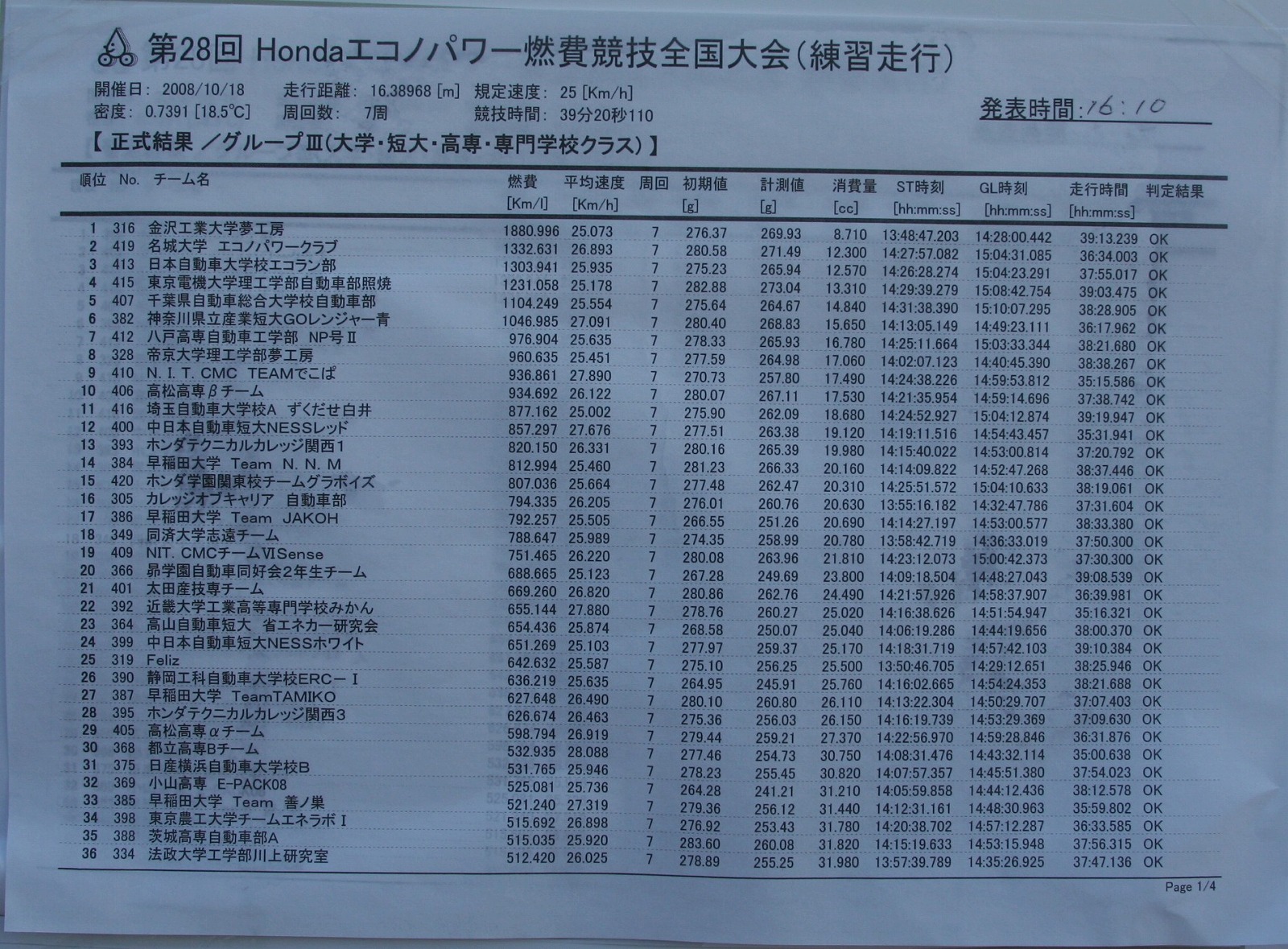

引き続き行われたフリー走行では、自己計測でNP号は1040km/L、NP号Ⅱは1004km/Lと奮わなかった。

特にNP号Ⅱは、後輪クラッチが入らなくなるトラブルが頻発していたので、その原因を究明する必要があったが、チェックする前に担当部員がいろいろといじってしまっていて、結局原因不明のまま午後の公式練習に臨まざるを得なかった。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

その公式練習では順調にスタートし、相次いでスタートした2台のマシンがランデブーする姿も見られた。 |

|

しかし、NP号は3周目にパンクしてリタイアとなった。 |

|

原因は針金の破片が刺さっていたことにあった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

こうした中、NP号Ⅱは順調に周回を重ねているかに見えたが、午前中のフリー走行と同様、後輪クラッチが入らないトラブルが、エンジン始動2回につき1回は発生する有様で、ドライバー苦心の運転でようやくゴールに辿り着いたのが実情だった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

このため、NP号Ⅱの記録は976km/Lに留まった。

降雨がなかったにもかかわらず、初日の公式練習でチーム記録を上回ることができなかったのは久しぶり。翌日の決勝に向けて暗雲が漂い始めた。

|

|

後輪クラッチの動作不良に見舞われたNP号Ⅱは、またしてもチェックする前に部員がいじってしまったために、原因究明は進まなかった。

一方のNP号は、エンジンの整備後、2つのオイルポンプが動作しなくなり、懸命に原因を探り続けたが、18時のゲートクローズ直前になっても原因は判明しなかった。

仕方なく17時53分に会場を出て、ホテルで回路の点検を続けざるを得なかった。

|

|

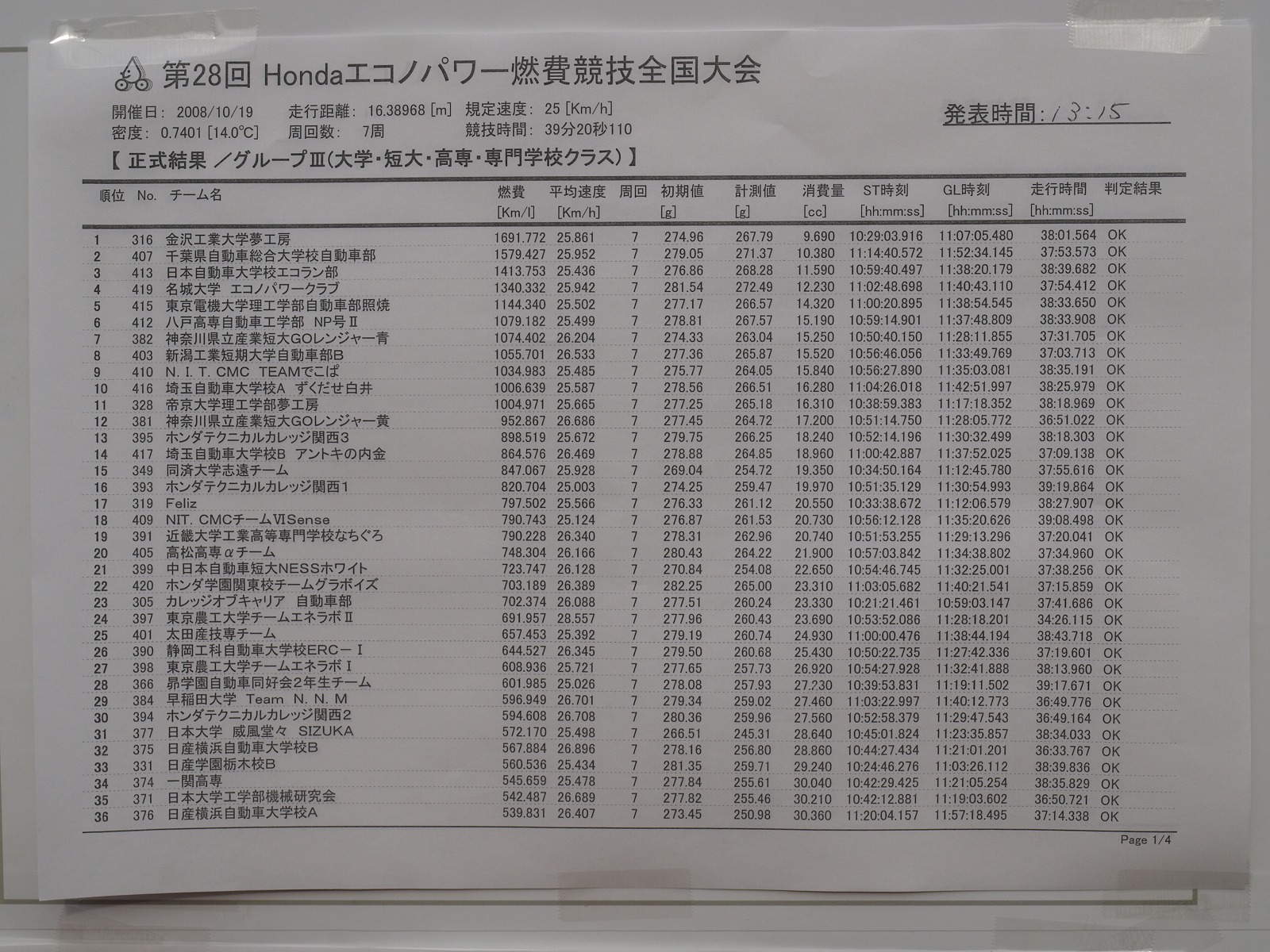

翌10月19日も快晴。

チーム記録を更新する絶好の環境が整ったにもかかわらず、余裕は全くない。トラブルの発生を防いで、とにかく完走させることが第一だった。

|

|

NP号のオイルポンプが動作しなくなったトラブルは、前夜の点検修理にもかかわらず解決しなかった。このため、ポンプ駆動回路のMOSFETとダイオードを交換して、ようやく解決を見た。

並列に構成されている2つのポンプの駆動回路が同時に壊れることは、通常ではあり得ない。しかし、エンジン担当部員に状況を問い質しても要領を得た回答は返ってこない。

トラブルに連鎖的に見舞われただけでなく、その原因を探ろうとして何をやったのかを問うても、はかばかしい回答がかえってこなかったこの年を象徴的に表す事例だった。

|

|

ポンプが動作するようになったことを確認すると、さっそくシャシローラで実験。幸いベストに近いデータが出て胸をなでおろす。

一方のNP号Ⅱは、前輪のアライメントが大きく狂っていることが発覚してあわてて再調整。ただし、どうして狂っていたのかは不明のままで、これもこの年特有のパターン。 |

|

ようやく整備を終えて向かったスタート前チェックでは、2台とも無事合格。

ただしNP号は、ツインプラグの片方にプラグキャップをつけ忘れていることを指摘された。

「きちんとつけた方が燃費は良くなりますよ」

赤面するしかなかった・・・。

|

|

いったんピットに戻って軽く暖気した後、スタート前待機エリアに移動。

この日の朝のドライバーズミーティングで、スタート前待機エリアでの暖気禁止が突然発表されたが、過去15年間も、そして前日も暖気はOKだったので、何かの間違いだと楽観していた。ところが、暖気禁止は徹底されており、こんなことならピットで徹底的に暖気しておけば良かったと思ったが後の祭り。

それにしても暖気禁止の理由がわからない。数年前までの我が部のマシンだったら、エンジンが冷えて始動できなくなっていたかも知れない。この日に向けて、1年間懸命に頑張ってきたのに、突然の暖気禁止指令で泣くチームが出なければ良いのだが・・・。

そんなことを考えながら、NP号の回路の点検をしていたら、これまでに一度も現れたことのない動作不良が頻発するようになった。エンジンをかけられれば、その症状を明瞭に把握し、原因を究明できたのかもしれないが、暖気禁止という状況ではそれもままならない。

刻一刻とスタート時刻が迫ってくる。 |

|

結局回路トラブルは解決を見ないまま、スタートラインに向かう。

最早トラブルが発生しないことを祈ることしかできない。 |

|

しかし、そんな甘い祈りは届かなかった。NP号はスターターモータが回らず、手押しで再スタート調整エリアに向かう。

その横を後からスタートしたNP号Ⅱが駆け抜けていく。 |

|

再スタート調整エリアでは、懸命の調査が続いたが、10分余りの短時間に問題を解決することはできなかった。

そこで、2、3回に1回はスターターモータが何とか始動することのに一縷の望みを賭けて、燃料再調整を受けスタートラインに向かったのは、再スタート制限時刻の1分前。 |

|

しかし、やはりエンジンを始動することはできなかった。一歩たりとも動くことなく、NP号の挑戦は終わりを告げた。

過去15年間で、決勝でリタイアしたのは大雨にたたられた2004年度のEG号の1回だけだったのに、今回は晴天でのリタイア。完走率を何より誇りとしてきただけにショックは大きい。

折りしも、その横を通り過ぎていくNP号Ⅱ。ドライバーにはどんな思いが去来したのだろうか。 |

|

NP号Ⅱは、前日発生した後輪クラッチのトラブルにも見舞われずに順調に周回を重ねていく。

NP号リタイアの悲報に接した部員の思いは、一心にNP号Ⅱに向けられた。

「何とか完走してくれ」 |

|

そうした部員たちの悲痛な願いを背負って、NP号Ⅱは無事ゴールに辿り着く。

記録は1079km/Lに留まり、前年度記録した1133km/Lのチーム記録を越えることはできなかった。悪いなりにも1000km/Lを超えたことは救いだったが、NP号がリタイアしたことも含めて、この一年間の苦闘の代償としては余りに虚しいものだった。

しかし、トラブルの連鎖的発生が収束を見ないまま全国大会を迎えたことを思い起こせば、悲しいけれど、これが我が部の実力を正確に反映したものと受け取らざるを得なかった。

なお、チーム記録更新が果たせなかったのは、スタート前待機エリアでの暖気禁止もあったが、排気バルブのカーボン堆積によるエンジンの圧縮不良が主原因だった。地元での走行練習段階でも圧縮不良が再三発生していて、しかも走行練習の都度オーバーホールを行ってきたにもかかわらず、その原因を解明できなかったことは、この年の整備力の低下ぶりを象徴的に表していた。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

恒例の記念写真。

この年も、現役部員の参加者12名を上回る、14名ものOBの皆さんが駆けつけて下さった。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

そして、決勝の結果発表。 予想外にも、前年度に引き続きグループⅢで6位入賞となった。

|

|

表彰式で盾と副賞を受け取った部長のK君。

5年間カウル担当として、我が部のカウル製作技術を引き上げてくれた存在だったが、この一年は部長として部をまとめるために大変な苦労も味わってきていた。にもかかわらず、彼が部長の年に、3年間連続してきたチーム記録更新は途切れた。

OBの皆さんも含めた大会後のミーティングで、彼は自責の念を吐露していたが、唯一の5年生として、またカウル担当のリーダーとして彼が果たしてきた労苦をねぎらう声こそ聞かれたが、責める言葉は一切なかった。OBの皆さんからも、現役部員からも信頼が厚かった稀有の存在だった。

6位入賞という結果は、そんな彼に神様が与えて下さった御褒美だったのだろう。 |

|

大会後、NP号のリタイアの原因はすぐに判明した。ピンセットで摘んでいるケーブルが繋がっている5ピンEIコネクタに入るコンタクトのひとつが接触不良となっていたためだった。このコンタクトは、メイン回路主電源スイッチの信号を伝えるもので、この部位の接触不良で主電源が起動せず、スターターモータが回らなかった次第。

大会初日に見舞われたオイルポンプの動作不良に起因して、同夜ホテルで回路を点検修理した際にコネクタの抜き差しを行ったことがそもそもの原因で、残念ながらピットでは発症せず、台車に載せてスタート前待機エリアに運搬する過程でそれが顕在化したものと推察された。もし、大会前後に発生したトラブルが、これだけだったとしたら容易に原因は突き止めることができただろう。しかし、各部にトラブルが多発していたことから、疑うべき箇所が多すぎて、スタート直前のわずかな時間ではそれをなし得なかった。

止めを刺したのは接触不良だったが、結局それを誘発したのは、各部のトラブルを防げなかったことにあった。

|