|

|

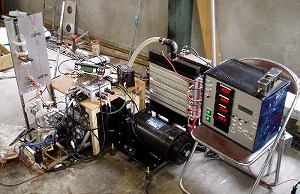

ようやく、電子制御燃料噴射システムによるエンジンの始動に成功したのは5月17日。しかし、電子燃料噴射システムとは無関係の箇所のエンジントラブルが多発し、復旧までに約1ヶ月を要してしまった。

しかし、エンジンさえまともに動くようになればこっちのもの。2年前に開発した動力計を駆使して、走行練習に備えた調整作業を進める。

|

|

|

開発が遅れていたNP号のシャシが完成し、エンジンを搭載して校内で試運転を行ったのは6月28日。そして、7月3日には、八戸港ポートアイランドでの走行練習。

しかし、生憎の雨に、ポートアイランド特有の強風も重なって凍えんばかりの天候。さらに、カウルが開発途上のため、ドライバーには風雨を遮るものがない。こうした中、新人ドライバーが我慢の運転を続けてくれたおかげで、電子燃料噴射システムをはじめとする各部の信頼性を確認することができた。

ところが、走行練習前にはじっくり見る機会のなかったシャシを翌週になって調べてみると、歪みがひどくとても簡単には直せないことがわかった。その上、設計ミスで製作中のアンダーカウルがシャシに取りつかないことも発覚。結局、一部を設計変更した上で、シャシを全面的に作り直すことになった。

|

|

|

この再製作シャシが完成したのはお盆明け。それから、まもなくして、突貫作業で製作を進めてきたカウルも完成した。 このカウル。設計が遅れに遅れたため、製作を開始したのは6月中旬。全国大会まで残すところ3ヶ月半しかなく、完成が危ぶまれたが、製作担当の低学年生の奮闘と、リーダーである3年生のK君の綿密な日程管理とが功を奏して、わずか2ヶ月で完成にこぎつけた。上級生は脱帽するしかなかった。

カウル付での最初の走行練習は8月26日。前日までエンジンが始動しない非常事態に見舞われていただけに、記録の期待はしていなかった。にもかかわらず、前年度のEG号の記録を大幅に上回る記録を連発。猛暑の中、苦闘してきたカウル製作担当者の苦労が報いられた瞬間だった。 |

|

|

一方のEG号は、部員の不注意から総合電子制御回路を壊滅させるなど、トラブルが連鎖的に発生し続けた。原因は、NP号の開発の遅れから、EG号の整備を片手間でやらざるを得なかったことにあった。前年度も、開発の遅れが整備力を磨く機会を奪い、最後の最後までハラハラさせられたが、この年はそれをはるかに上回るドタバタぶりで、ピークだった2004年度とは比べものにならないほど整備力が低下していることを目の当たりにさせられた。 このため、大会前最後となった9月9日の走行練習でも、ポテンシャルの向上は明らかなのに、それを安定して発揮させることができず、もどかしさが募るばかりだった。

|

|

いよいよ迎えた全国大会初日。 このところ、前期末試験を午前中試験を終えた後、あわただしく八戸を出てくるのが通例だったのに、この年は試験が水曜日に終わって、出発が金曜日と準備期間があった。 このため、事前の準備も万端で、大会会場についてからの整備も順調に進む。 |

|

順調に車検も済ませる。 |

|

ピットに戻って、午前中のフリー走行に備えて暖機運転をしていたら、NP号のエンジンが突然停止。再始動を試みるが、ことごとく失敗。オーバーヒートになっているのはわかったが、その原因がわからず、エンジンが冷えるのを待つしかない。この間刻々と時間は進んでいき、エンジンが冷えて、ようやく再始動できる状態になったときにはタイムオーバー。フリー走行欠場は1994年度以来。 |

|

午後の公式練習までに、原因を追究しようと、シリンダヘッドを外して点検するが、異常は見つからない。

公式練習のためピットを出る直前になって、潤滑用電動オイルポンプの端子がとれていることに気づいて、あわてて半田付け。オーバーヒートの原因はわかったが、半田付けしても始動性の悪さは直らない。

|

|

スタート前待機エリアに着いてからも、調整を試みるが改善は見られない。 |

|

それでも何とか走り出してくれ、周回を重ねるが、走行中のエンジン始動成功率は約5割という惨状だった。

一方のEG号は、快調に走り出していったものの、いつまでたってもサインエリアの前にその姿を現さない。回路トラブルでエンジンが始動できなくなって、わずか半周余りでリタイアしていたのだった。

|

|

写真をクリックすると大きくなります

|

結局、NP号の記録は、条件の悪い八戸港での記録を大幅に下回る820km/L。納得がいく記録ではなかった。 |

|

そこで、再度トラブル原因を究明すべく、エンジンの分解を開始。すると、ピストンとシリンダに大きな傷がついていた。オイルなしで暖気運転をし続けたためだった。

応急修理としてはペーパーで磨くことぐらいしか思い浮かばなかったが、ペーパーは一枚も持ってきていなかった。そこで、夕闇が迫ってきていることもあり、ホテルへの帰路、ホームセンターに寄ってペーパーを購入し、ホテルでピストンなどを磨くことにした。

トラブル経験豊富な我が部と言えども、大会初日に、エンジンをバラしたまま会場を出るのは前代未聞。不安感は尽きない。

|

|

大会2日目。

6時半頃会場に到着すると、さっそくエンジンの組立開始。9時10分からのスタート前チェックに間に合わせなければならないが、焦ってミスをしたら元も子もなくなってしまう。

ここで、5年生のK君とH君の経験が発揮された。決して焦らず慎重に、しかしそれでいててきぱきと作業が進められていく様子は、5年間の集大成とも言うべきで、感嘆するしかなかった。

|

|

8時半過ぎ、エンジンの組立が終わる。

すぐさま、マシンを地面に下ろして、アライメント調整、チェーンの張力調整に移る。

|

|

EG号がピットを出てからしばらくして、ようやくNP号もスタート前チェックに出発。 何とか時間には間に合った!

|

|

スタート前チェックでは、「走行後、燃料ポンプを動作させた状態で燃料タンクのコックを閉じる」との指示を受けるが、NP号には燃料ポンプがない。このため、DCP式電子制御燃料噴射システムの構造を説明せざるを得ず、予想外に時間がかかった。

DCP式をエコランで使ったのは、我が部が初めてなのかも? |

|

スタート前待機エリアでは、取材を受ける。

答えているのは我が部で最も弁舌がたつ5年生のH君。

|

|

そして、いよいよスタートラインへ移動開始。 |

|

燃料微調整。

例年のことながら、見つめる部員のまなざしは真剣そのもの。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

フラグを合図に、EG号が快調に発進。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

続いて、NP号がいつもどおりのトロトロ加速でスタート。

何回経験しても、スタートを見守るのは心臓に悪い。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

前半、NP号がEG号を追い抜く場面も見られた。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

その後、NP号は自動停止速度を落としたため、EG号が抜き返して先にゴール。 |

写真をクリックすると大きくなります

|

続いてNP号もゴール。2台とも制限時間はクリアした。 |

|

慎重に燃料タンクを取り外す。 |

|

そして燃料タンクの計測。 NP号の結果は936km/L。八戸港での走行練習の結果からするとやや物足りない記録だった。しかし、あれだけのトラブルがあったことを考えれば、満足しなければ罰が当たるだろう。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

一方、この年限りで引退させることになっていたEG号は872km/Lと有終の美を飾った。走行練習ではトラブルが続いて、その真価を見定めることができなかっただけに、この記録はうれしい誤算だった。

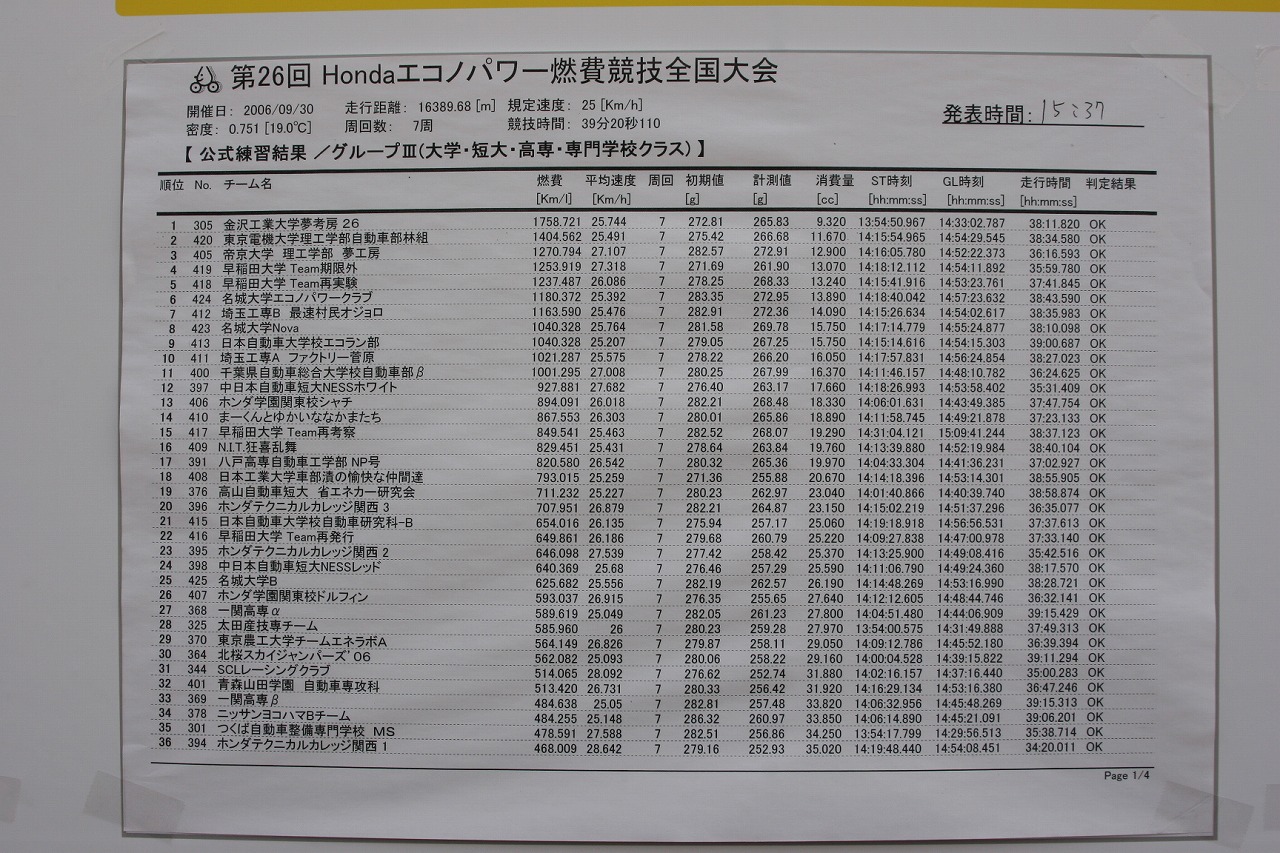

グループⅢ(大学・短大・高専・専門学校クラス)の順位も、NP号が10位、EG号が15位と過去最高で、こちらもうれしい誤算。

|

写真をクリックすると大きくなります

|

恒例の記念写真。

初日のトラブルを克服して、2台ともチーム記録を大幅に更新できただけに、部員たちの表情も明るい。

|

この年は、開発・走行練習段階で発生したトラブルの件数、規模とも過去最高レベルでした。ですから、全国大会でのトラブル発生も当然と言えば当然で、我が部の技術レベルが危険水域に入りつつあることに改めて警鐘を鳴らすものでした。しかし、大会初日のトラブル発生後の対処の様子を見ていると、そうは言っても,我が部の整備力もなかなか捨てたものではないとも思わされました。

1992年度に初代JT号を開発し始めた頃から1000km/Lは夢でした。しかし、遥か遠い存在であり、具体的に目標として掲げたことはありませんでした。そうした中で、NP号では初めて開発目標として1000km/Lを掲げました。調整不足にトラブルも加わってこの年は936km/Lにとどまりましたが、八戸港での走行練習でも確実に1000km/Lを出せると言い切れるほどの結果が出ていたわけではありません。

来年こそは、マシンを熟成させるとともに、整備力も磨いて、確実に1000km/Lを出せる状態で大会に臨み、夢を達成したいものです。